大阪公立大学

大阪大学

自然科学研究機構 基礎生物学研究所

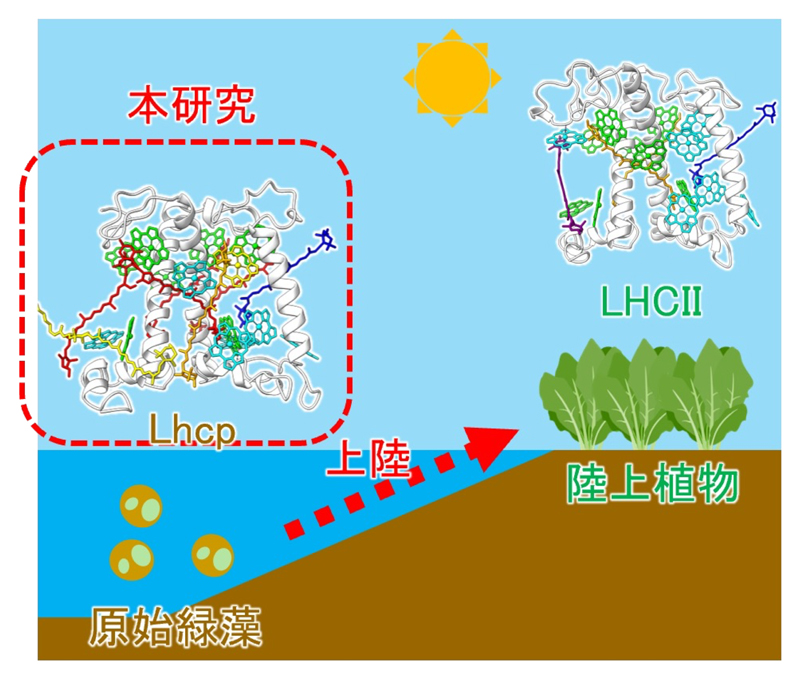

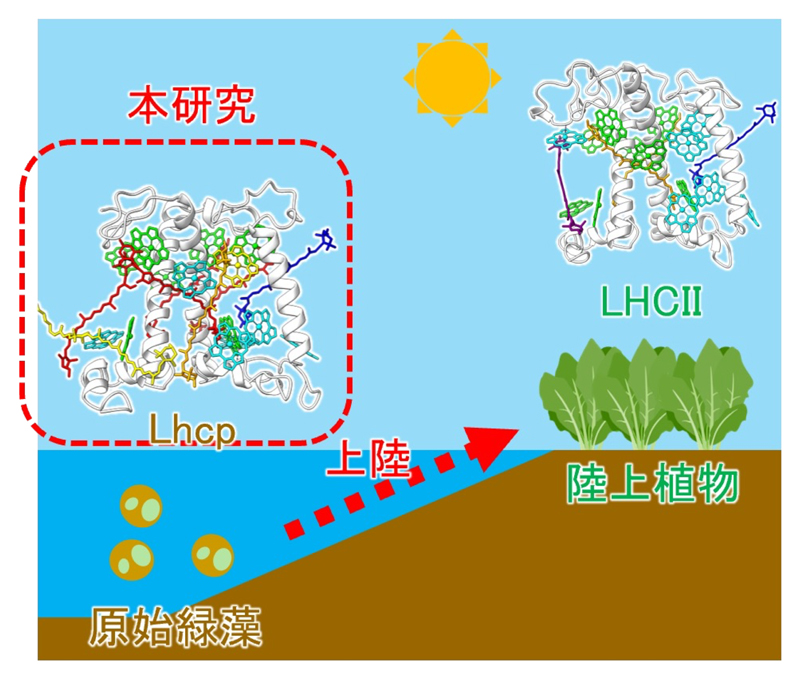

植物進化の初期段階では、原始緑藻は光がほとんど届かない海底から、光が十分にある陸上に移り住むのに伴い、光合成の仕組みを変化させました。色素タンパク質複合体である光合成アンテナLhcは、太陽光利用に重要で、陸上植物はLHCIIを、プラシノ藻はLhcpを用いて環境に適応していますが、Lhcpの分子機構は未解明でした。

大阪公立大学人工光合成研究センターの藤井 律子准教授、大阪大学蛋白質研究所の関 荘一郎特任研究員(常勤)、栗栖 源嗣教授、同大学大学院生命機能研究科の難波 啓一特任教授(常勤)、自然科学研究機構基礎生物学研究所の皆川 純教授らの共同研究グループは、海底環境に適応した光合成アンテナLhcpの立体構造と機能に着目し、プラシノ藻からLhcpを単離し、クライオ電子顕微鏡法※5により高分解能で構造解析を行いました。その結果、Lhcpは青緑色光を効率よく吸収する特殊な構造を持ち、海底環境に特化した光合成アンテナであることが判明しました。今後は、陸上植物が進化の過程でLHCIIを選択した理由や時期をこの分子基盤から明らかにすることで、光合成生物の進化の理解が深まると期待されます。

本研究成果は、2025年11月17日に国際学術誌「Communications Biology」にオンライン掲載されました。

図:原始緑藻が生育する海中の弱光・青緑光環境から、陸上の強光・広帯域光環境への遷移に伴い、光合成アンテナLHCII(右上の構造)はその構造と機能を変化させてきた。本研究では、Lhcp(赤い点線で囲んだ構造)の構造解析を通じて、光合成装置の進化的適応戦略を構造レベルで明らかにした。

図:原始緑藻が生育する海中の弱光・青緑光環境から、陸上の強光・広帯域光環境への遷移に伴い、光合成アンテナLHCII(右上の構造)はその構造と機能を変化させてきた。本研究では、Lhcp(赤い点線で囲んだ構造)の構造解析を通じて、光合成装置の進化的適応戦略を構造レベルで明らかにした。

図:原始緑藻が生育する海中の弱光・青緑光環境から、陸上の強光・広帯域光環境への遷移に伴い、光合成アンテナLHCII(右上の構造)はその構造と機能を変化させてきた。本研究では、Lhcp(赤い点線で囲んだ構造)の構造解析を通じて、光合成装置の進化的適応戦略を構造レベルで明らかにした。