植物進化の初期段階では、原始緑藻は光がほとんど届かない海底から、光が十分にある陸上に移り住むのに伴い、光合成の仕組みを変化させました。色素タンパク質複合体である光合成アンテナLhc

※1は、太陽光利用に重要で、陸上植物はLHCII

※2を、プラシノ藻

※3はLhcp

※4を用いて環境に適応していますが、Lhcpの分子機構は未解明でした。

大阪公立大学人工光合成研究センターの藤井 律子准教授、大阪大学蛋白質研究所の関 荘一郎特任研究員(常勤)、栗栖 源嗣教授、同大学大学院生命機能研究科の難波 啓一特任教授(常勤)、自然科学研究機構基礎生物学研究所の皆川 純教授らの共同研究グループは、海底環境に適応した光合成アンテナLhcpの立体構造と機能に着目し、プラシノ藻からLhcpを単離し、クライオ電子顕微鏡法

※5により高分解能で構造解析を行いました。その結果、Lhcpは青緑色光を効率よく吸収する特殊な構造を持ち、海底環境に特化した光合成アンテナであることが判明しました。今後は、陸上植物が進化の過程でLHCIIを選択した理由や時期をこの分子基盤から明らかにすることで、光合成生物の進化の理解が深まると期待されます。

本研究成果は、2025年11月17日に国際学術誌「Communications Biology」にオンライン掲載されました。

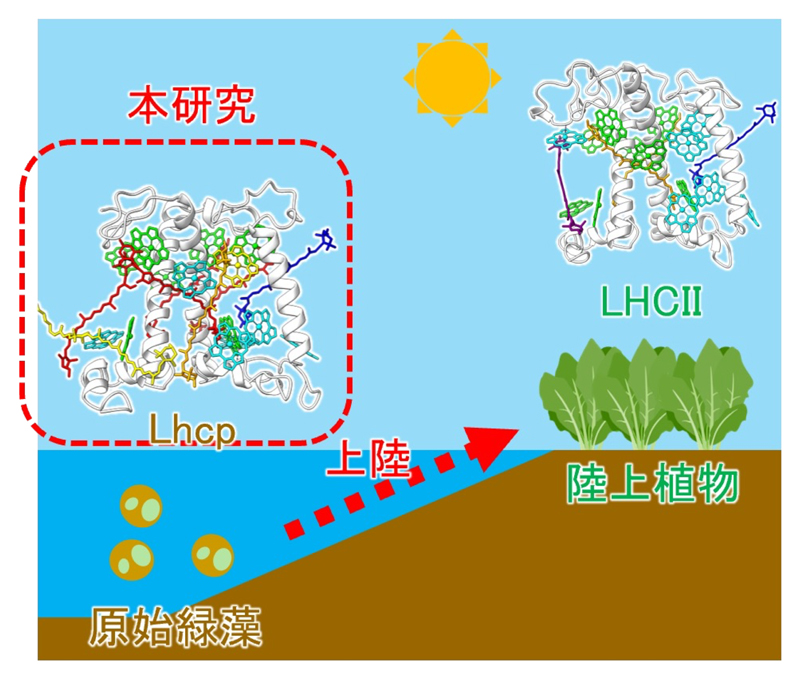

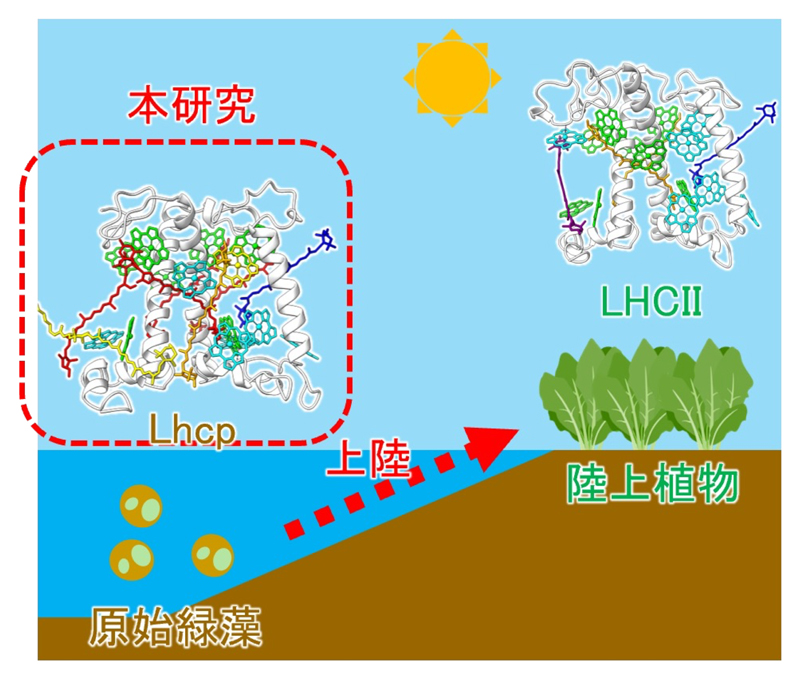

図:原始緑藻が生育する海中の弱光・青緑光環境から、陸上の強光・広帯域光環境への遷移に伴い、光合成アンテナLHCII(右上の構造)はその構造と機能を変化させてきた。本研究では、Lhcp(赤い点線で囲んだ構造)の構造解析を通じて、光合成装置の進化的適応戦略を構造レベルで明らかにした。

<研究の背景>

植物の進化の始まりは、海の中で暮らしていた原始的な緑藻が、陸の環境に適応して地上に進出したことにあると考えられています。しかし、弱く限られた光しか届かない海底環境から直射日光等の強い光があたる陸上環境に移動したことに対し、原始的な緑藻がどのように適応、進化してきたか、その過程は明らかになっていません。

また、光合成生物は共通して光合成アンテナLhcと呼ばれる色素タンパク質複合体を持ち、太陽光を効率良く光合成に利用しています。この効率的な太陽光利用の秘訣はLhcに結合する色素にあり、陸上植物型のアンテナ(LHCII)の場合、強い光に適応するための色素を含有することで陸上環境への適応に利用しています。一方、原始緑藻の一種、プラシノ藻は青緑色の弱い光しか届かない海底環境に適応する為に、特殊な光合成アンテナLhcpを持っています。しかし、その光利用の詳細な分子機構については明らかになっていませんでした。

<研究の内容>

本研究では、光合成アンテナLhcpの詳細な分子機構の解明を目指し、Lhcpの立体構造と機能を調べるため、プラシノ藻からLhcpを単離し、クライオ電子顕微鏡法を用いてその立体構造を高い分解能(1.94 Å)で解明することに成功しました。また、植物型のLHCIIとその立体構造を比べると、Lhcとして機能する上で必要不可欠な色素配置は保存されている一方、それ以外の領域では色素の配置や組成が大きく異なっていることがわかりました。この結果と分光学的解析

※6の比較により、Lhcpは特殊な立体構造を形成することで、青緑色光を効率よく吸収できる形になっており、海底環境特化型のアンテナであることが明らかとなりました。

<期待される効果・今後の展開>

本研究では、原子緑藻のアンテナLhcpがどのような分子基盤で、どのように光を利用しているかを解明しました。今後は、この分子基盤を基に、陸上植物が進化の過程で、LhcpではなくLHCIIをなぜ、いつ、どのように選択してきたのか、見つけ出すことができると考えています。その点で本研究は光合成生物の進化という大きな課題を明らかにする上で、極めて重要な研究基盤の一つになります。

<資金情報>

本研究は、科学研究費補助金 学術変革A「光合成ユビキティ」(課題番号:23H04958、24H02091)、基盤(C) (課題番号:23K05721)、特別研究員奨励費 (課題番号:23KJ1834)、科学技術振興機構 CREST (課題番号:JPMJCR20E1)、生命科学・創薬研究支援基盤事業 (課題番号:JP23ama121001、JP23ama121003)、大阪公立大学RESPECT、小柳財団研究助成金、日本電子YOKOGUSHI協働研究所の支援を受けて実施しました。

<用語解説>

※1 Lhc:Light-harvesting complexの略称。真核光合成生物に共通する光合成アンテナ。

※2 LHCII:植物や緑藻の光化学系II複合体にエネルギーを供給する周辺光合成アンテナ。

※3 プラシノ藻:原始的な緑藻の一種。種毎に大きく特徴が異なる。

※4 Lhcp:Lhcpは、光合成アンテナタンパク質の一群である「Lhcファミリー」に属し、主にプラシノ藻類に特有のタイプとして知られている。Lhcファミリーとは、構造的・機能的に類似した光合成関連タンパク質のグループで、陸上植物から藻類まで幅広く存在する。

※5 クライオ電子顕微鏡法:蛋白質等の立体構造を同定する手法。極低温で凍結させたサンプルの電子顕微鏡画像を取得し、その重ね合わせから立体構造を決定できる。

※6 分光学的解析:試料に対し、波長毎に分けた光を照射し、出てきた光を検出することで、吸収や蛍光等の挙動を評価する研究手法。光合成ではしばしば機能解析に用いられる。

<掲載誌情報>

【発表雑誌】Communications Biology

【論文名】Distinctive and functional pigment arrangements in Lhcp, a prasinophyte-specific photosynthetic light-harvesting complex

【著者】Soichiro Seki, Masato Kubota, Nami Yamano, Eunchul Kim, Asako Ishii, Tomoko Miyata, Hideaki Tanaka, Richard J. Cogdell, Jing-Ping Zhang, Keiichi Namba, Genji Kurisu, Jun Minagawa, and Ritsuko Fujii

【掲載URL】

https://doi.org/10.1038/s42003-025-08977-x

【研究内容に関する問い合わせ先】

大阪公立大学人工光合成研究センター

准教授 藤井 律子(ふじい りつこ)

大阪大学蛋白質研究所 蛋白質結晶学研究室

教授 栗栖 源嗣(くりす げんじ)

特任研究員(常勤) 関 荘一郎(せき そういちろう)

大阪大学大学院生命機能研究科

日本電子YOKOGUSHI協働研究所

特任教授(常勤) 難波 啓一(なんば けいいち)

【報道に関する問い合わせ先】

大阪公立大学 広報課

大阪大学 蛋白質研究所 研究戦略推進室

大阪大学生命機能研究科 庶務係

自然科学研究機構 基礎生物学研究所 広報室

TEL:0564-55-7628

E-mail: press@nibb.ac.jp

図:原始緑藻が生育する海中の弱光・青緑光環境から、陸上の強光・広帯域光環境への遷移に伴い、光合成アンテナLHCII(右上の構造)はその構造と機能を変化させてきた。本研究では、Lhcp(赤い点線で囲んだ構造)の構造解析を通じて、光合成装置の進化的適応戦略を構造レベルで明らかにした。

図:原始緑藻が生育する海中の弱光・青緑光環境から、陸上の強光・広帯域光環境への遷移に伴い、光合成アンテナLHCII(右上の構造)はその構造と機能を変化させてきた。本研究では、Lhcp(赤い点線で囲んだ構造)の構造解析を通じて、光合成装置の進化的適応戦略を構造レベルで明らかにした。