自然科学研究機構 基礎生物学研究所

総合研究大学院大学

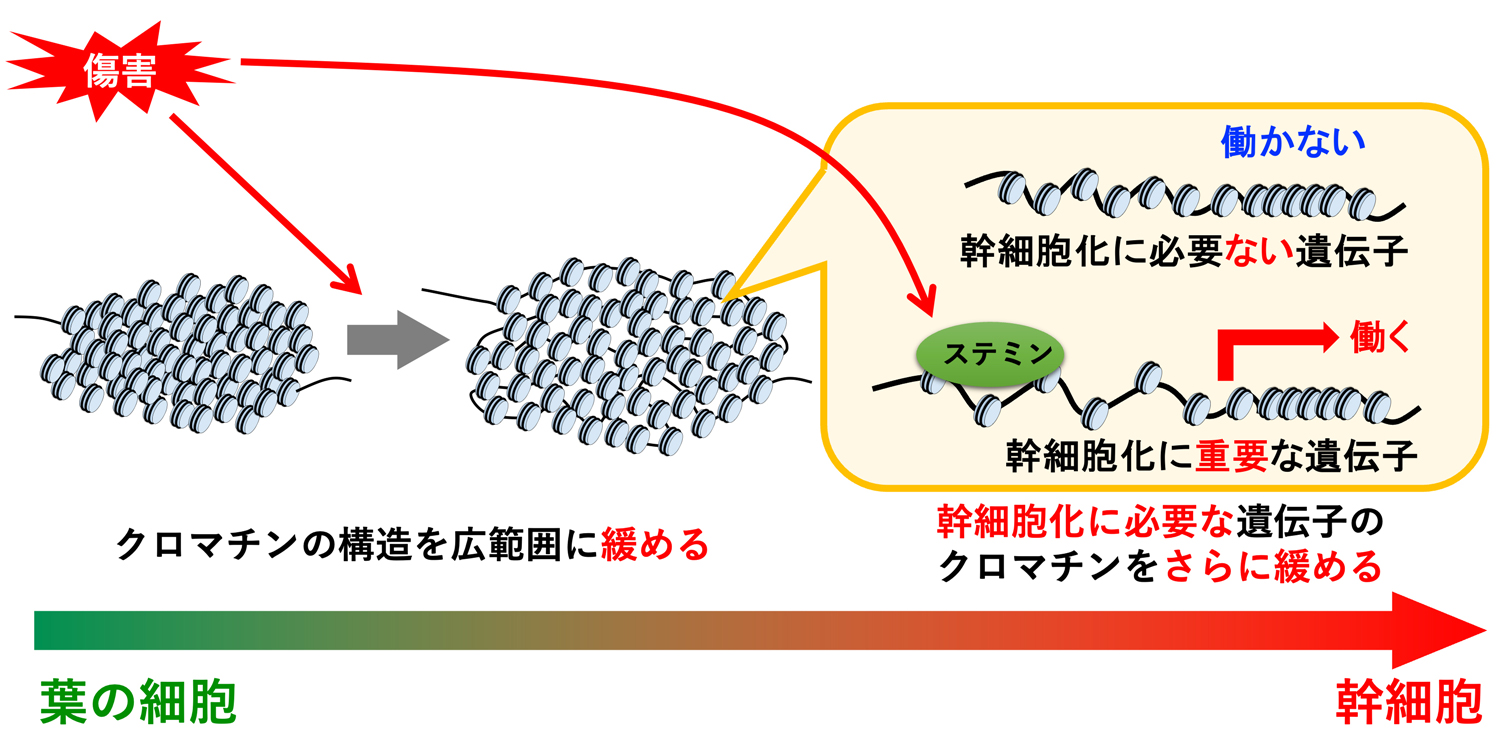

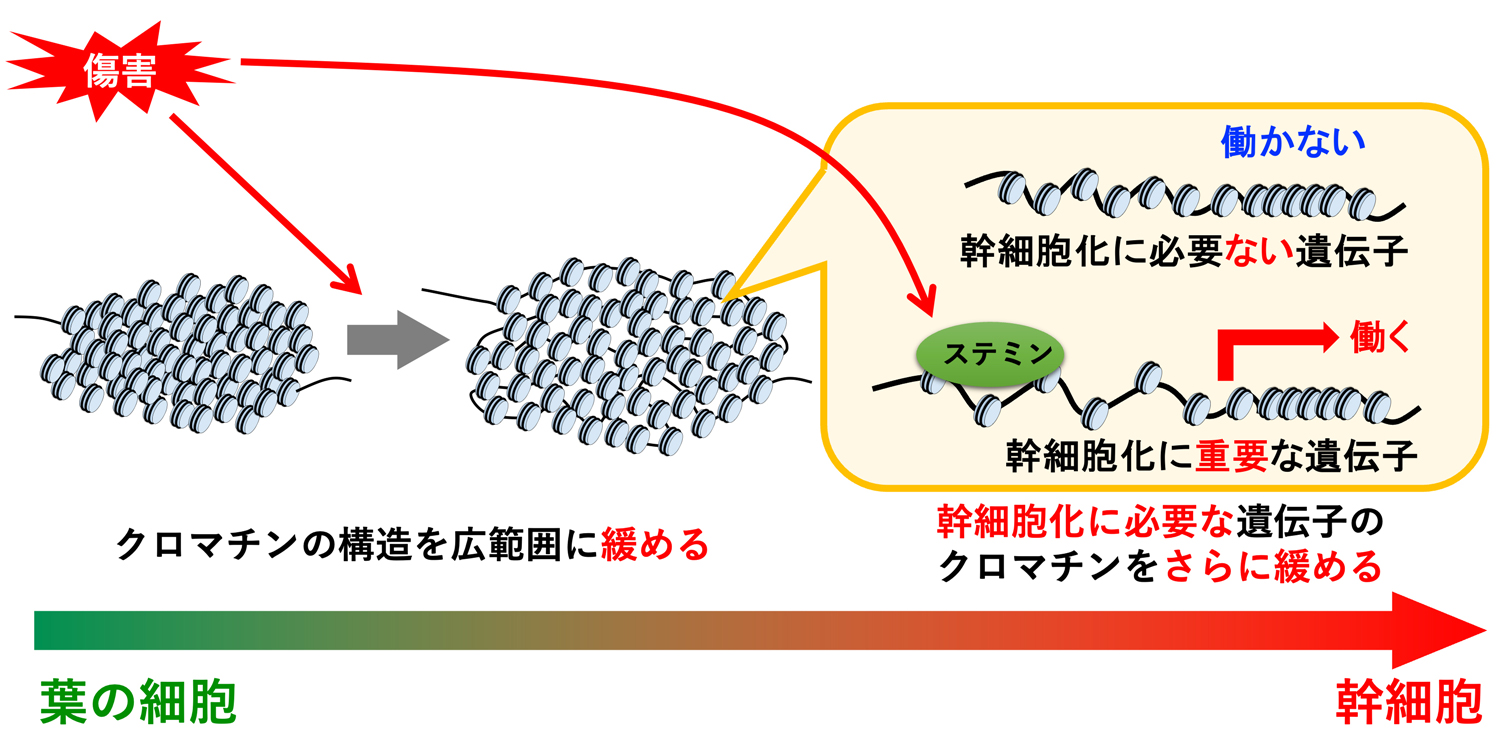

私たち人間を含み動物や植物は、いろいろな種類の細胞を作りだせる「幹細胞」という細胞を持っています。通常、一度役割が決まった(分化した)細胞は別の種類の細胞には変わりません。ところが、植物では、傷などの刺激を受けると、役割が決まっていた細胞が幹細胞に変化することが知られています。これを「リプログラミング」と呼びます。例えば、多くの植物で、枝を土に挿しておくと根が出てくるのも、そのためです。

すべての細胞は同じDNAを持っていますが、その中のどの遺伝子が働くかは細胞の種類によって違います。これは、DNAの折りたたみ方で決まります。DNAはヒストンというタンパク質に巻きつき、クロマチン

(注1)という形になっています。クロマチンがゆるむと遺伝子が働きやすくなり、逆にしまると働きにくくなります。つまり細胞の役割を変えるには、クロマチンの形を変える必要があります。しかし、植物が傷を受けたときにクロマチンをどう変えて幹細胞になるのか、その仕組みはよく分かっていませんでした。

基礎生物学研究所および総合研究大学院大学のDe Villiers, Ruan Morné 大学院生(現・特別協力研究員)、長谷部光泰 教授、石川雅樹 助教らの研究チームは、コケ植物ヒメツリガネゴケを用い、細胞ごとの遺伝子の働きとクロマチンのゆるみ具合を同時に解析する最先端手法で、葉の細胞が幹細胞に変化する過程を詳細に調べました。その結果、葉に傷がつくとクロマチンが全体的にゆるみ、次にステミン転写因子

(注2, 3)が幹細胞化に必要な遺伝子のクロマチンを選んでさらにゆるめ、それらの遺伝子を活性化させることで、葉細胞が幹細胞へと変化することが明らかになりました。つまり、細胞はまず広くクロマチンを緩め、次に必要な遺伝子を選んで開くという、2段階のしくみによって幹細胞化することがわかりました。

ステミンは、シロイヌナズナや農作物にも存在していることから、同様のしくみが他の植物でも働いている可能性があります。今後は、植物ごとの再生能力の違いの理解や、再生しにくい植物でも効率よく再生を促す新たな技術の開発に繋がることが期待されます。

本研究成果は2025年8月1日に『The Plant Journal』に掲載されました。