自然科学研究機構 基礎生物学研究所

総合研究大学院大学

私たち人間を含み動物や植物は、いろいろな種類の細胞を作りだせる「幹細胞」という細胞を持っています。通常、一度役割が決まった(分化した)細胞は別の種類の細胞には変わりません。ところが、植物では、傷などの刺激を受けると、役割が決まっていた細胞が幹細胞に変化することが知られています。これを「リプログラミング」と呼びます。例えば、多くの植物で、枝を土に挿しておくと根が出てくるのも、そのためです。

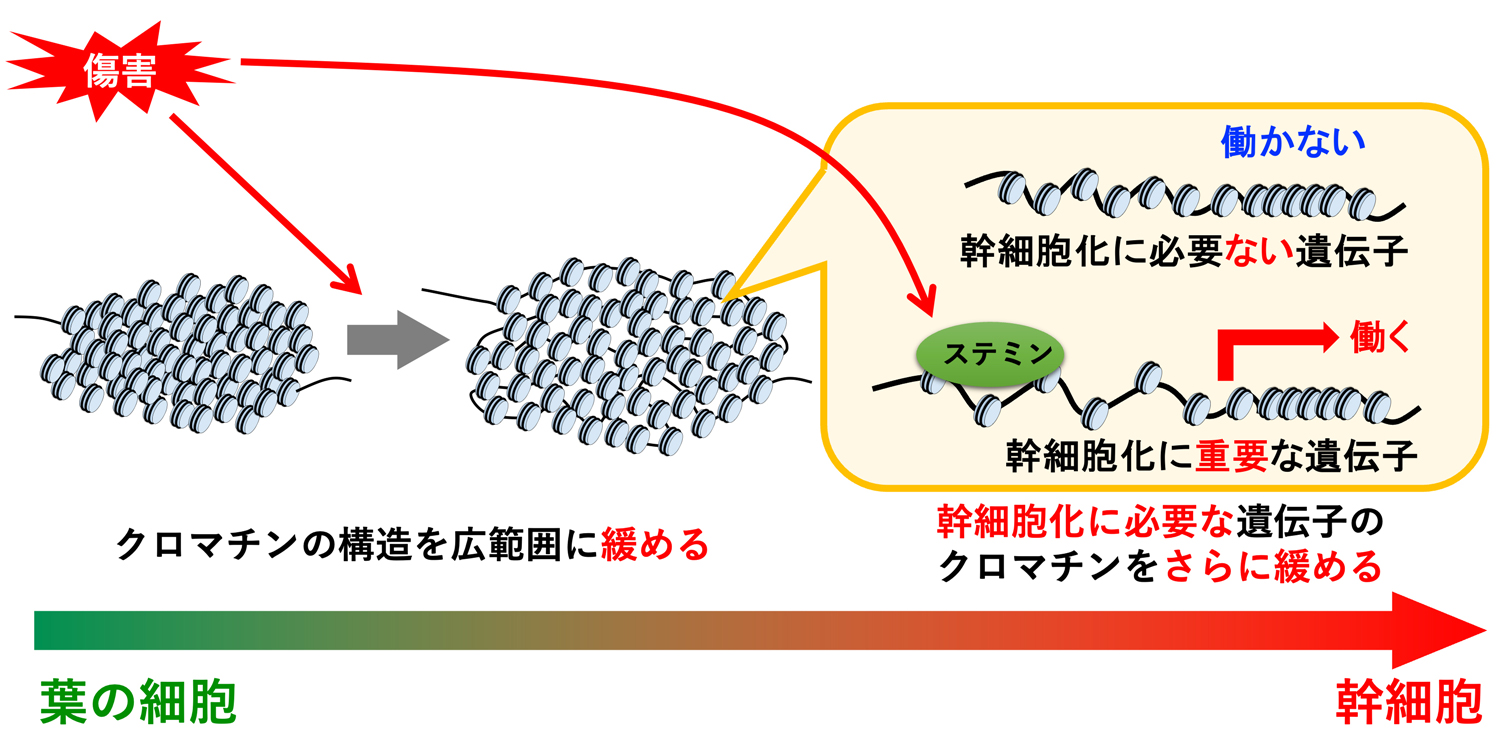

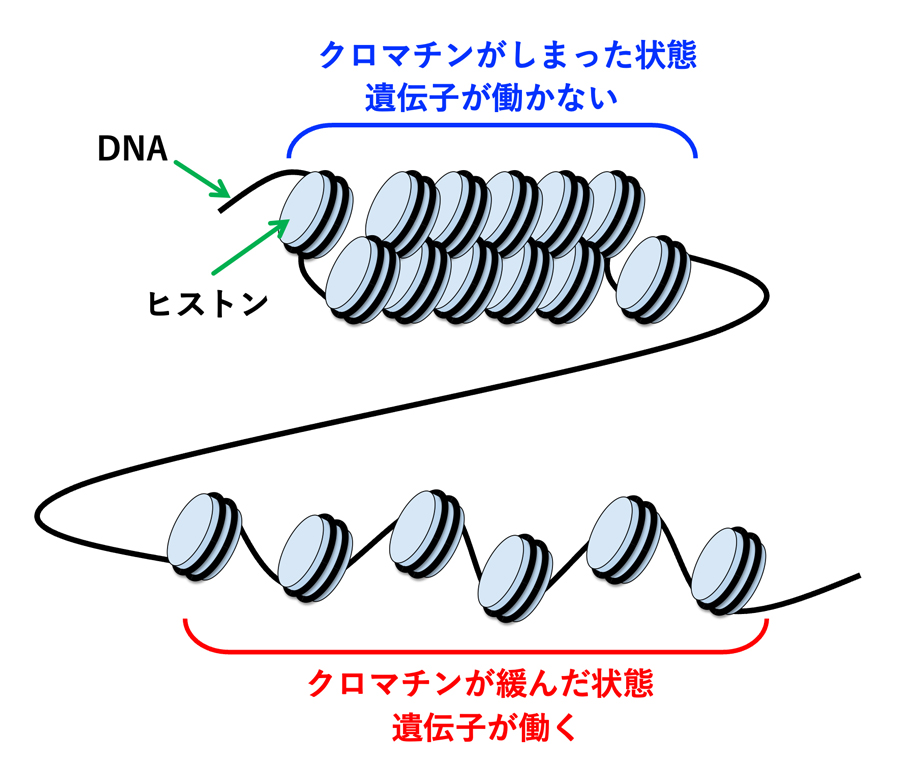

すべての細胞は同じDNAを持っていますが、その中のどの遺伝子が働くかは細胞の種類によって違います。これは、DNAの折りたたみ方で決まります。DNAはヒストンというタンパク質に巻きつき、クロマチン

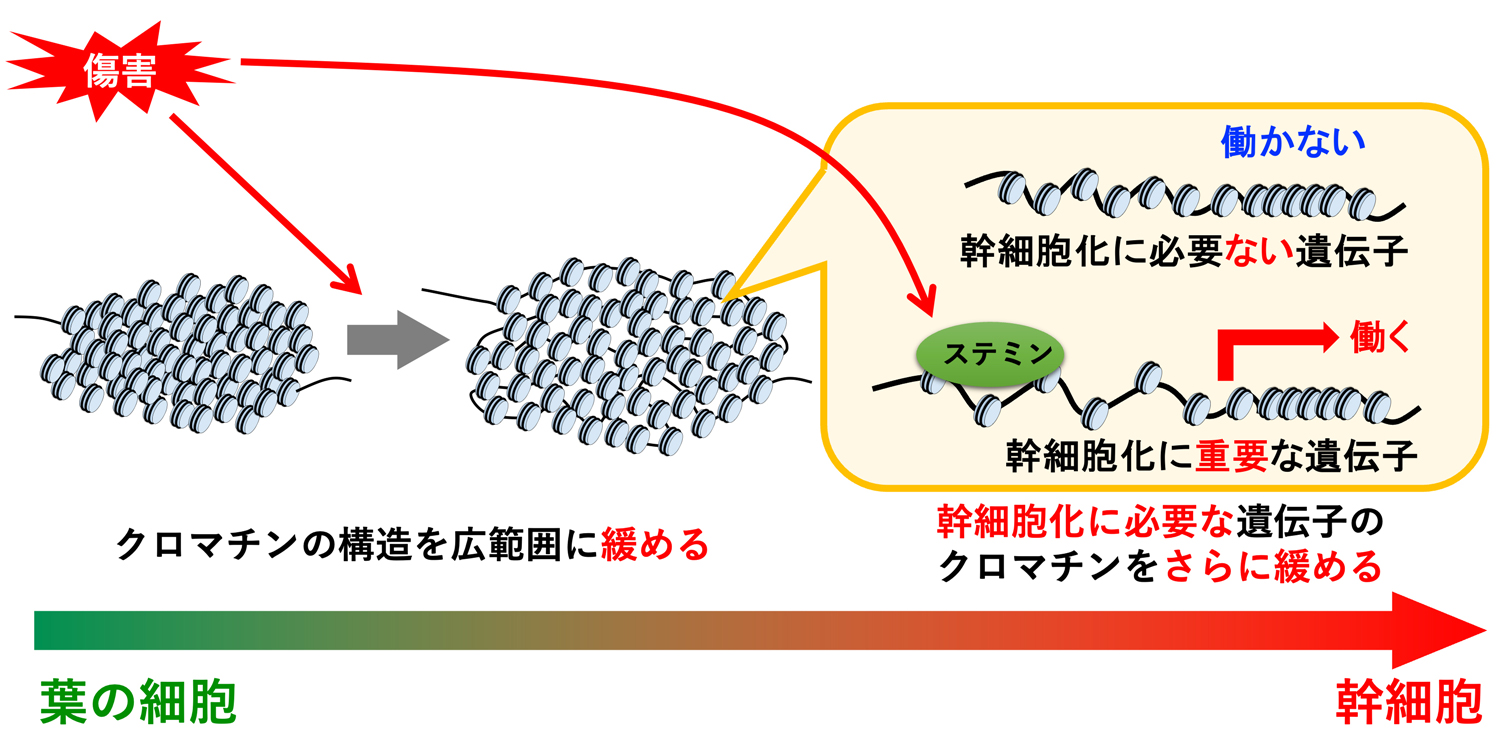

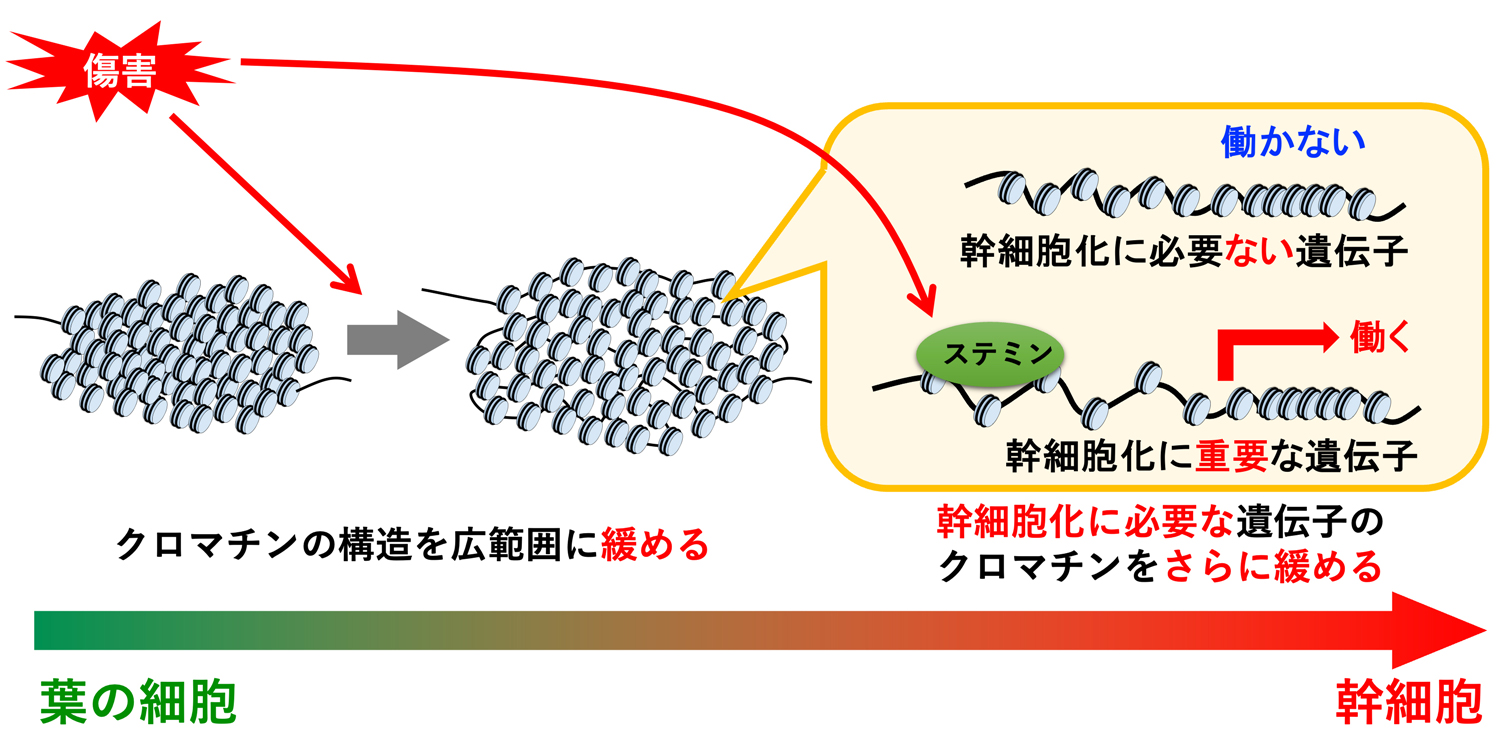

(注1)という形になっています。クロマチンがゆるむと遺伝子が働きやすくなり、逆にしまると働きにくくなります。つまり細胞の役割を変えるには、クロマチンの形を変える必要があります。しかし、植物が傷を受けたときにクロマチンをどう変えて幹細胞になるのか、その仕組みはよく分かっていませんでした。

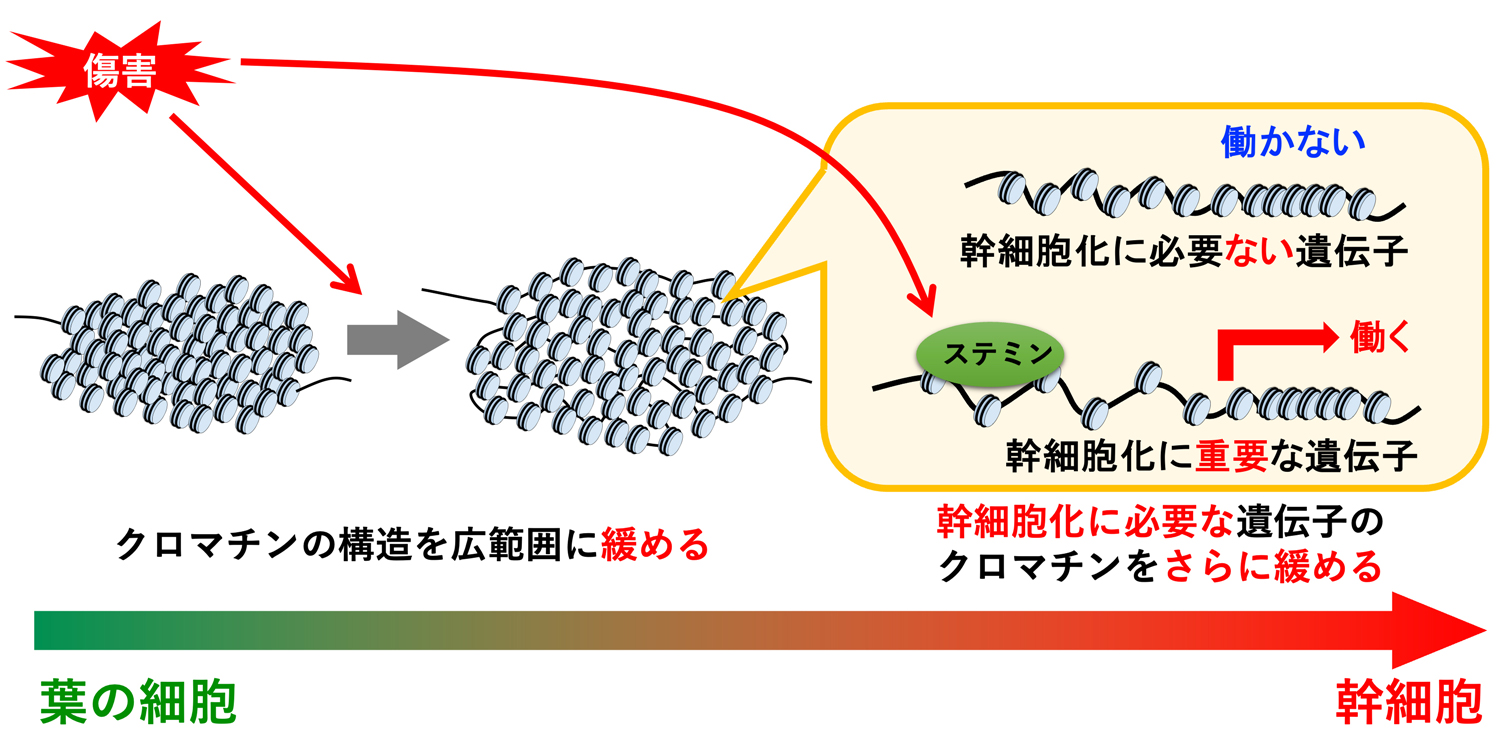

基礎生物学研究所および総合研究大学院大学のDe Villiers, Ruan Morné 大学院生(現・特別協力研究員)、長谷部光泰 教授、石川雅樹 助教らの研究チームは、コケ植物ヒメツリガネゴケを用い、細胞ごとの遺伝子の働きとクロマチンのゆるみ具合を同時に解析する最先端手法で、葉の細胞が幹細胞に変化する過程を詳細に調べました。その結果、葉に傷がつくとクロマチンが全体的にゆるみ、次にステミン転写因子

(注2, 3)が幹細胞化に必要な遺伝子のクロマチンを選んでさらにゆるめ、それらの遺伝子を活性化させることで、葉細胞が幹細胞へと変化することが明らかになりました。つまり、細胞はまず広くクロマチンを緩め、次に必要な遺伝子を選んで開くという、2段階のしくみによって幹細胞化することがわかりました。

ステミンは、シロイヌナズナや農作物にも存在していることから、同様のしくみが他の植物でも働いている可能性があります。今後は、植物ごとの再生能力の違いの理解や、再生しにくい植物でも効率よく再生を促す新たな技術の開発に繋がることが期待されます。

本研究成果は2025年8月1日に『The Plant Journal』に掲載されました。

【研究の背景】

私たち人間を含み動物や植物は、いろいろな種類の細胞を作りだせる「幹細胞」という細胞を持っています。通常、一度役割が決まった(分化した)細胞は別の種類の細胞には変わりません。しかし、一度分化した細胞でも、特定の条件下ではその性質をリセットし、様々な細胞を生み出す能力をもつ幹細胞へと変化することがあります。この現象はリプログラミングと呼ばれています。

動物では山中因子と呼ばれるタンパク質を働かせると、分化細胞がリプログラミングして幹細胞であるiPS細胞へと変化させることができます。ところが植物は、そのような遺伝子操作がなくても、容易に分化細胞から幹細胞へと変化させることができます。例えば、葉を切り取って適切な条件で育てると、切り口付近から新たな芽や根が生えてきて、完全な植物個体へと育っていくことがあります。これは、一部の葉細胞がリプログラミングして幹細胞へと変化し、再び体を作り出すためです。

葉細胞のように、ある特定の性質をもった細胞が、幹細胞のような別の性質をもつ細胞に切り替わるためには、それぞれの細胞で働く遺伝子を切り替える必要があります。一つの体を作っている細胞は、すべて同じDNA(遺伝情報)を持っていますが、実際に働いている遺伝子は細胞の種類によって異なります。必要な遺伝子だけを選んで働かせるうえで、重要な役割をしているのがDNAのたたみ方です。DNAは、ヒストンというタンパク質に巻き付いてクロマチンと呼ばれる数珠のような構造を作ります(図1)。クロマチンは、DNAをコンパクトに折りたたむだけでなく、遺伝子の働きを調節する機能も持ち合わせています。クロマチンが緩んで開いている状態ではDNAが読み取られやすくなるため、遺伝子が活発に働きます。逆に固く閉まった状態では遺伝子の働きが抑えられます。したがって、植物が傷害などによって、分化した細胞を幹細胞へと効率的に変化させるためには、クロマチン構造のスムーズな変化が鍵となります。しかし、リプログラミングは組織内の限られた一部の細胞でのみ起こり、多くの細胞は変化しません。そのため、組織全体を使った従来の方法では、リプログラミングしている細胞とそうでない細胞が混ざってしまい、個々の細胞で起こる変化を詳しく調べることができなく、その仕組みはよく分かっていませんでした。

図1 細胞核内にあるDNAのたたみ方

【研究の成果】

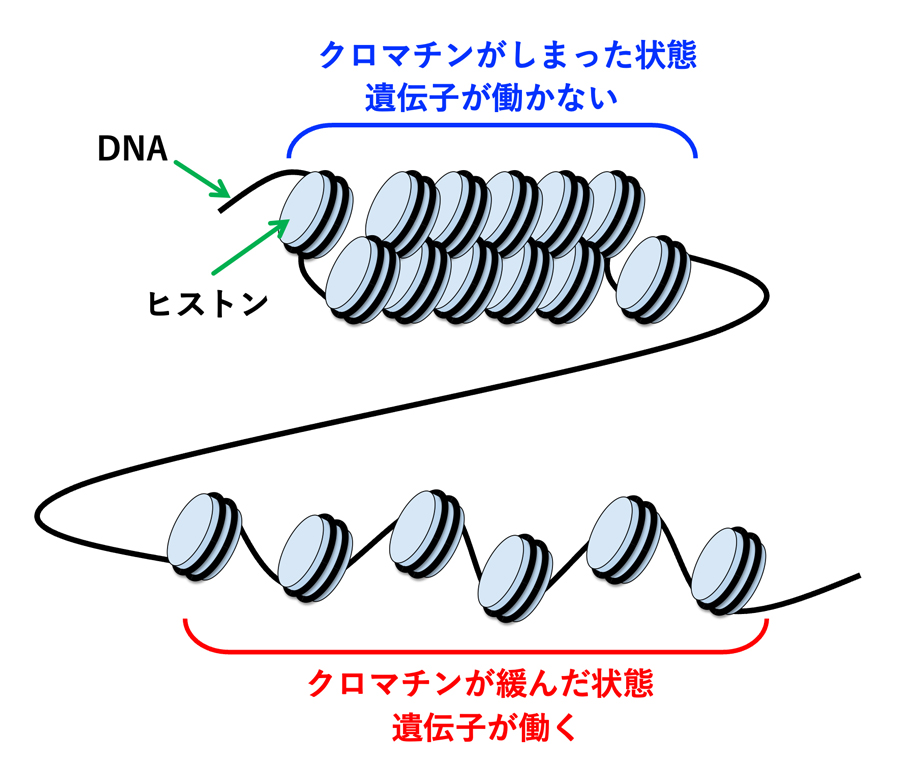

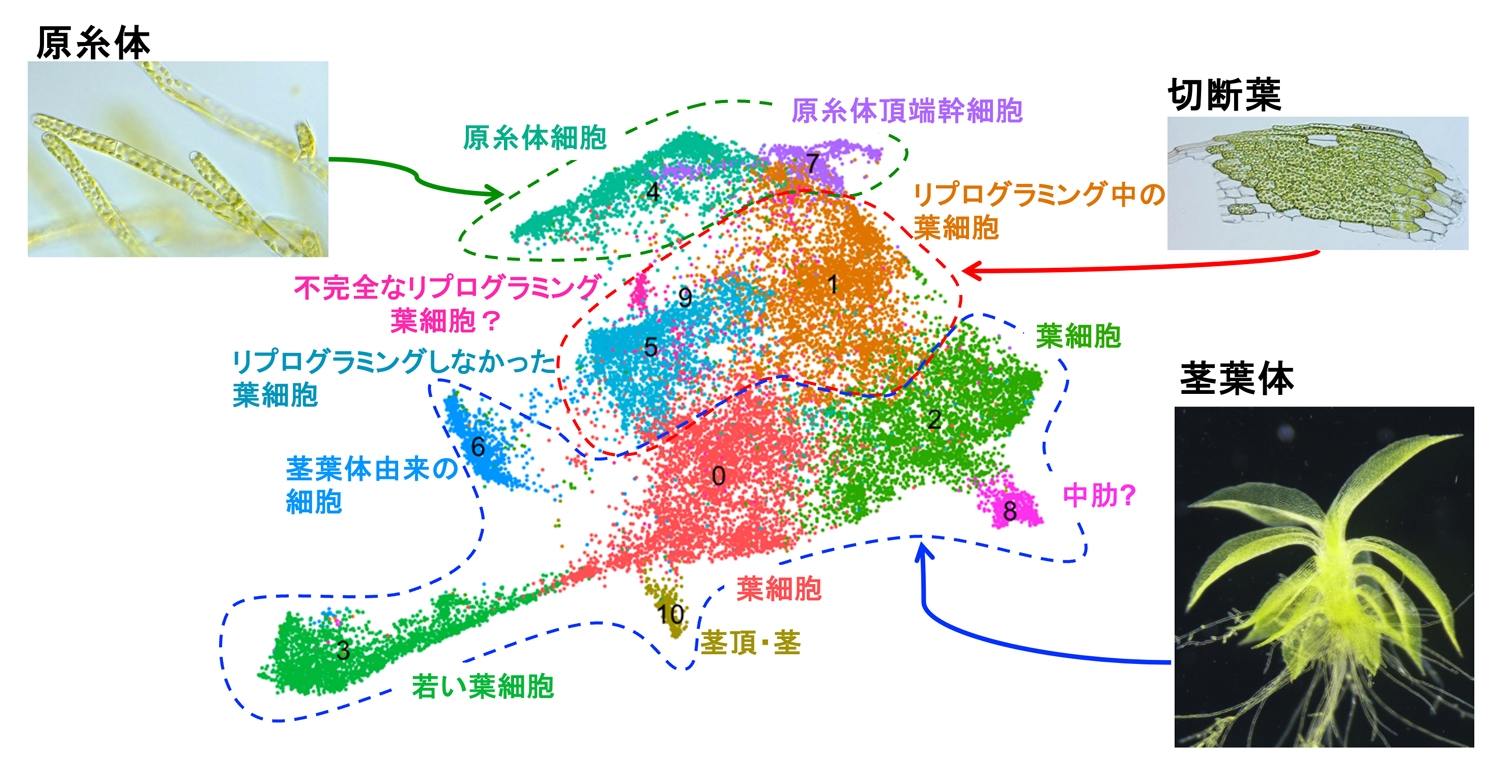

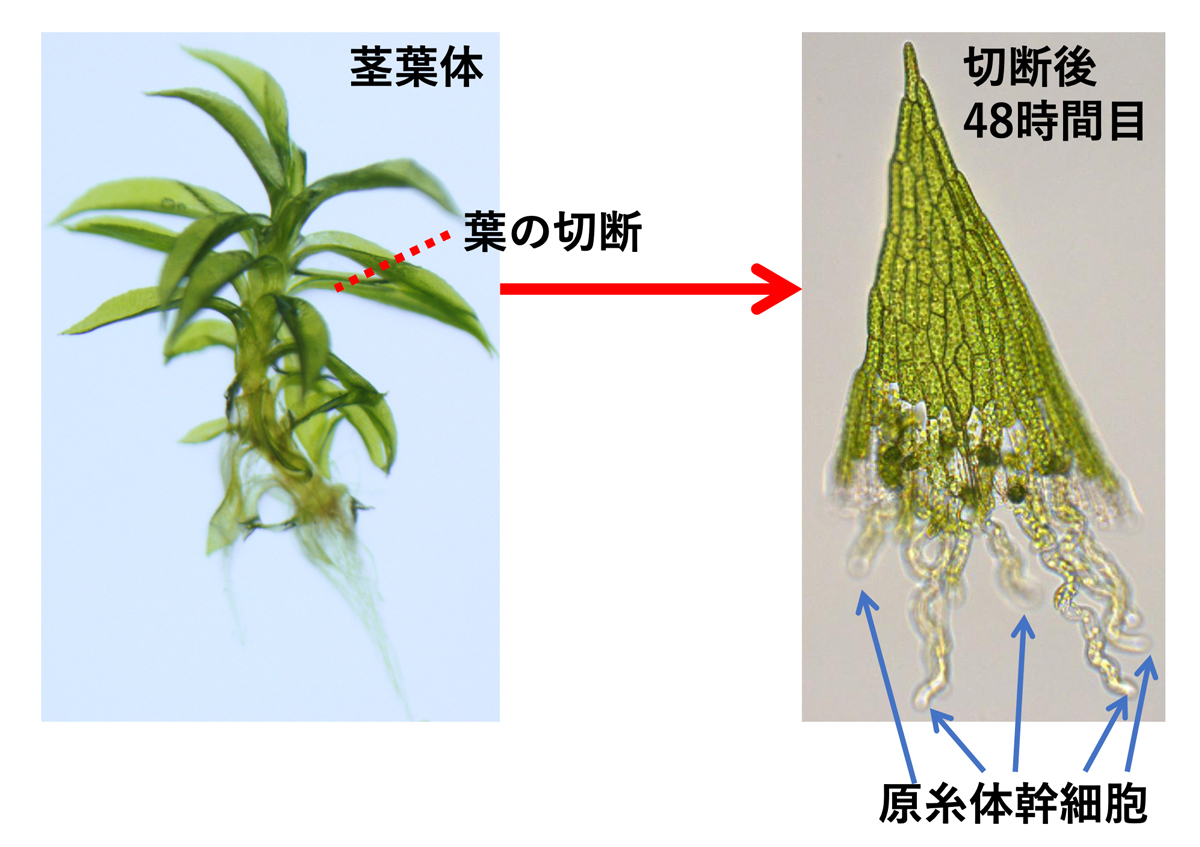

今回、基礎生物学研究所および総合研究大学院大学のDe Villiers, Ruan Morné大学院生(現・特別協力研究員)、長谷部光泰 教授、石川雅樹 助教らなどの研究チームは、コケ植物であるヒメツリガネゴケを使って、その仕組みに取り組みました。ヒメツリガネゴケの葉を切り取ると、切り口に面している葉細胞が細胞リプログラミングして、幹細胞へと変化します(図2)。そこで研究グループは、この葉細胞が幹細胞へと変化する過程、すなわち、リプログラミングしている細胞で、どのようにクロマチンの構造が変化するのかを詳細に解析しました。具体的には、一つ一つの細胞でどの遺伝子が働いているかを調べる技術と、クロマチンのどの部分がゆるんでいるか、すなわち、クロマチンの状態を調べる技術を組み合わせた最先端技術を用いて、ヒメツリガネゴケの切断した葉を集め、2万個以上の細胞をそれぞれ解析しました。

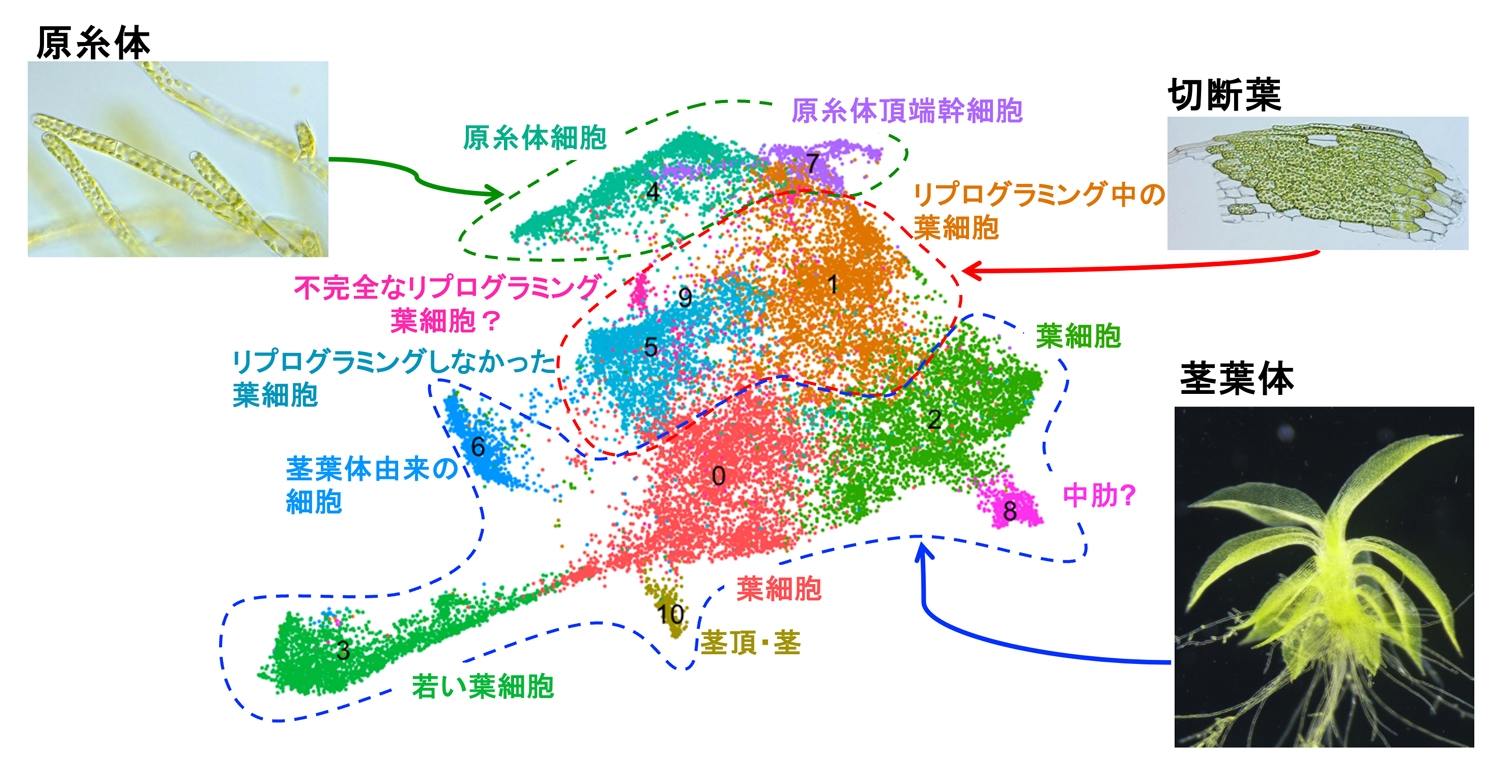

その結果、葉細胞、幹細胞など11種類の細胞グループを分類することができ、葉細胞が幹細胞へと変化する途中のリプログラミング細胞も捉えることに成功しました(図3)。そして、このリプログラミング細胞を詳しく調べた結果、重要な発見が得られました。傷に応じてリプログラミングが始まると、クロマチンの構造が全体的に緩むことが分かったのです(図4)。

これまでにも、タバコやシロイヌナズナなどで、葉の細胞を植物ホルモンの入った培地で培養すると、細胞が分裂しはじめて細胞の塊をつくりますが、このときに核が膨らむことが知られていました。今回の研究では、葉の細胞から幹細胞になる過程で、核のなかにあるクロマチンが広範囲にわたって緩んだ結果であることを、初めて分子レベルで明らかにしました。このクロマチンのゆるみは、多くの遺伝子が働きやすい状態をつくり、細胞が新たな役割に備える準備段階だと考えられます。

次に研究グループは、ステミンというタンパク質に注目しました。ステミンは、傷ついた葉で働きはじめ、葉細胞を幹細胞へと変える役割をもつ転写因子です(プレスリリース 2019.07.09)。リプログラミングしている細胞のなかで、ステミンがどのような遺伝子の働きをしているか調べたところ、ステミンは、緩んだクロマチンの中で幹細胞に変化するために重要な遺伝子のクロマチンをさらに開いて、その働きを強めていることが分かりました(図4)。

これらの結果から、葉細胞から幹細胞へ変化するリプログラミングでは、まず、傷に反応した一部の葉の細胞でクロマチンの構造が広範囲に渡ってゆるみ、さまざまな遺伝子が働きやすい準備状態がつくられます。そして、ステミンが働き出すと、幹細胞に変化するために重要な遺伝子のクロマチンを選んでさらにゆるめて、幹細胞への変化に必要な遺伝子を働かせます。このように「広範囲な準備」→「選択的な遺伝子の活性化」という二段階でクロマチンの構造を変える仕組みにより、葉細胞は幹細胞へと正確かつ効率的に変化していくことが分かりました。

図2 ヒメツリガネゴケの茎葉体(左)と切断後48時間目の葉(右)

切り口に面している葉細胞が原糸体幹細胞へ変化して原糸体が伸び出す。原糸体幹細胞は原糸体の先端に位置する。

図3 約2万個の細胞をそれぞれ調べて、遺伝子の働き方の違いから11種類の細胞に分類

それぞれの点は1つの細胞を表しており、似た働き方をする細胞どうしが近くに配置されている。オレンジ色の細胞の集まりは、葉細胞から幹細胞へと変化しつつある「リプログラミング細胞」を示す。

図4 この研究からわかった傷に反応したクロマチンの構造を変化させる仕組み

【今後の展開】

今回の研究で、どの遺伝子が働くかを決めるクロマチンの構造が、細胞の変化に応じて段階的に調整されていることが分かりました。これは、植物の細胞が状況に応じて柔軟に働きを変えるしくみを理解するうえで、重要な手がかりとなる成果です。今回注目したステミンという転写因子は、シロイヌナズナや農作物などにも存在しているため、他の植物でも同じような働きをするかどうかを調べることで、植物全体に共通するリプログラミングのしくみが明らかになることが期待されます。また、植物ごとに異なる再生能力の違いの理由を探る手がかりにもなり、将来的には、再生しにくい植物でも効率よく再生を促す技術の開発へとつながる可能性があります。

【用語説明】

(注1)クロマチン

細胞の中にあるDNA(遺伝情報)は非常に長いため、そのままでは細胞内に収まらない。そこで、DNAはヒストンと呼ばれるタンパク質に巻きつき、折りたたまれて収納されている。このDNAとヒストンがセットになった構造をクロマチンと呼ぶ。

(注2)転写因子

DNA上の決まった配列を認識して結合し、遺伝子の働き具合(遺伝子のスイッチをオンにしたりオフにしたりする)を調節するタンパク質。

(注3)ステミン転写因子

ヒメツリガネゴケから見つかった転写因子の一つ。ヒメツリガネゴケの葉に、人工的に単独で働かせるだけで、葉細胞を幹細胞へと変化させることができる。2019年7月9日発表のプレスリリース

https://www.nibb.ac.jp/press/2019/07/09.html

【論文情報】

掲載誌名: The Plant Journal (プラント・ジャーナル)

掲載日: 2025年8月1日

論文タイトル:STEMIN transcription factor drives selective chromatin remodelling for gene activation within a relaxed chromatin during reprogramming in the moss

Physcomitrium patens

著者:Ruan Morné de Villiers, Gergo Palfalvi, Akinori Kanai, Yutaka Suzuki, Mitsuyasu Hasebe, and Masaki Ishikawa

DOI:

https://doi.org/10.1111/tpj.70386

【研究サポート】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業、文部科学省 科学研究費助成事業 学術変革領域研究 学術研究支援基盤形成(先進ゲノム支援 [PAGS])、新学術領域研究「植物の生命力を支える多能性幹細胞の基盤原理」、「細胞システムの自律周期とその変調が駆動する植物の発生」などの支援を受けて行われました。

【本研究に関するお問い合わせ先】

基礎生物学研究所 生物進化研究部門

総合研究大学院大学 先端学術院 基礎生物学コース

助教 石川 雅樹 (イシカワ マサキ)

TEL: 0564-55-7548

E-mail: ishikam@nibb.ac.jp

教授 長谷部 光泰 (ハセベ ミツヤス)

TEL: 0564-55-7546

E-mail: mhasebe@nibb.ac.jp

【報道担当】

基礎生物学研究所 広報室

TEL: 0564-55-7628

FAX: 0564-55-7597

E-mail: press@nibb.ac.jp

総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

TEL: 046-858-1629

FAX: 046-858-1648

E-mail: kouhou1@ml.soken.ac.jp

図2 ヒメツリガネゴケの茎葉体(左)と切断後48時間目の葉(右)

図2 ヒメツリガネゴケの茎葉体(左)と切断後48時間目の葉(右) 図3 約2万個の細胞をそれぞれ調べて、遺伝子の働き方の違いから11種類の細胞に分類

図3 約2万個の細胞をそれぞれ調べて、遺伝子の働き方の違いから11種類の細胞に分類