自然科学研究機構 基礎生物学研究所

愛媛大学

お茶の水女子大学

植物の液胞は、酵母や動物の液胞と同様に、細胞内の不要物質の分解を担っています。一方、種子に存在する液胞は、発芽時のエネルギー源となる大量のタンパク質を貯蔵するという、分解とは正反対の機能も果たします。豆類や小麦などの種子で液胞に蓄えられる貯蔵タンパク質は、私たちの食生活とも深く関わる重要な農業資源です。

本研究グループはこれまでに、種子における貯蔵タンパク質の液胞への大量輸送を可能にした植物独自の輸送経路の進化的背景を明らかにしてきました。しかし、液胞から別の細胞小器官にタンパク質を輸送する経路が存在するのかどうかについては、これまで全く分かっていませんでした。今回、基礎生物学研究所のFeng Yihong特任助教、海老根一生助教(研究当時/現・埼玉大学)、金澤建彦助教、上田貴志教授(責任著者)を中心とする研究グループは、お茶の水女子大学の伊藤容子特任助教と植村知博教授、愛媛大学の野澤彰准教授と澤崎達也教授、理化学研究所光量子工学研究センターの中野明彦副センター長(研究当時/現 東京科学大学)と連携し、モデル植物シロイヌナズナを用いた解析により、VAMP727とよばれる膜タンパク質を液胞膜からエンドソームへと輸送する細胞内輸送経路の存在を証明し、その過程に関与する分子群を同定することに成功しました。

この過程で働くSNX-BARタンパク質は、植物と動物・酵母の系統において、それぞれ独自の進化を遂げてきており、今回明らかにした輸送経路は植物が独自に獲得した輸送システムであると考えられます。またこの研究は、種子植物に特有の形質である「貯蔵タンパク質の液胞輸送」の進化において、VAMP727のような植物特異的な膜融合装置が、液胞膜からのリサイクリング機構とともに成立してきたことを示唆しています。

本研究成果は、植物が進化の過程で独自に構築した膜交通ネットワークの一端を解明するものであり、細胞生物学および植物科学に新たな知見をもたらすものです。本論文は、2025年10月3日付で英国の国際学術誌『Nature Plants』に掲載されます。

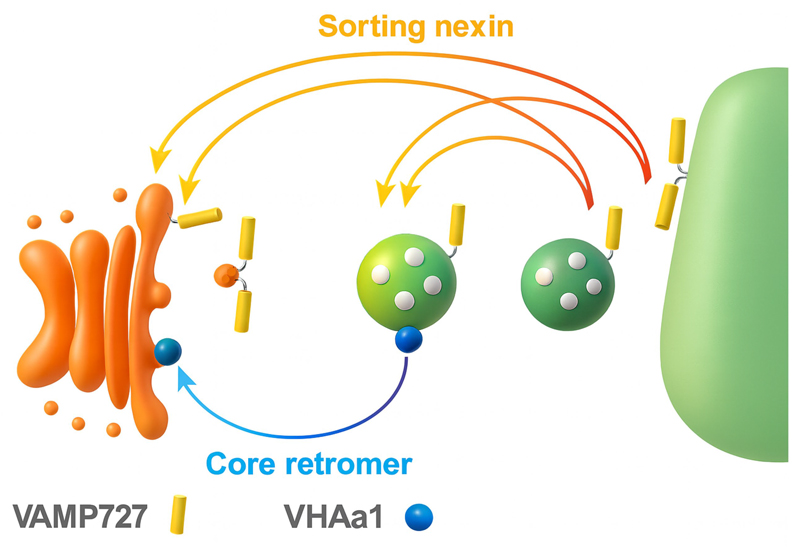

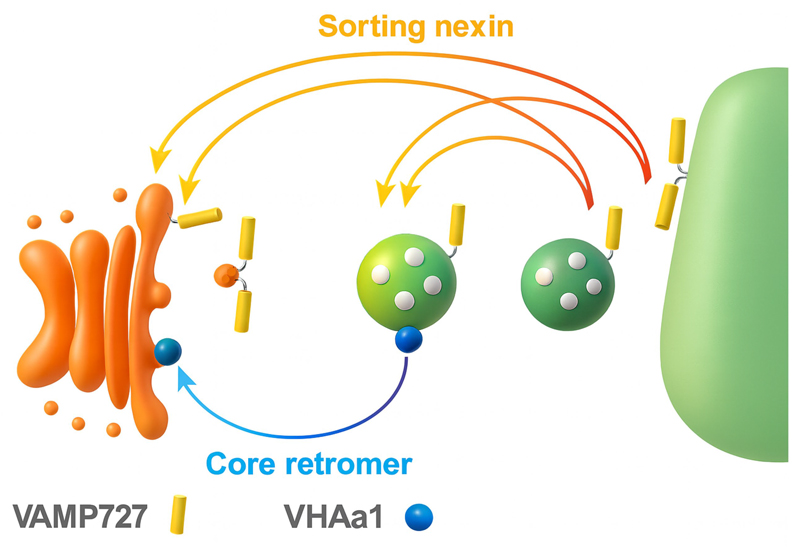

図 本研究で明らかになった植物における液胞膜やエンドソームからの膜タンパク質回収経路。二つの独立した膜タンパク質回収経路(オレンジ色と青色)が液胞やエンドソームの独自の膜タンパク質組成をつくり出している。

図 本研究で明らかになった植物における液胞膜やエンドソームからの膜タンパク質回収経路。二つの独立した膜タンパク質回収経路(オレンジ色と青色)が液胞やエンドソームの独自の膜タンパク質組成をつくり出している。

図 本研究で明らかになった植物における液胞膜やエンドソームからの膜タンパク質回収経路。二つの独立した膜タンパク質回収経路(オレンジ色と青色)が液胞やエンドソームの独自の膜タンパク質組成をつくり出している。