自然科学研究機構 基礎生物学研究所

厳しい冬を乗り越えることは、多くの昆虫にとって大きな課題であり、こうした環境に適応するため、寒さや乾燥に強く丈夫な「越冬卵」を産む生存戦略が広く知られています。このたび、基礎生物学研究所 進化ゲノミクス研究室(重信秀治教授、依田真一特任助教、鈴木みゆず技術支援員、大澤園子技術職員)の研究チームは、エンドウヒゲナガアブラムシ(

Acyrthosiphon pisum)において、越冬卵の殻の黒色化と硬化に不可欠な遺伝子として

Laccase2(

Lac2)を特定し、その機能を明らかにしました。CRISPR/Cas9ゲノム編集法を用いて

Lac2遺伝子を破壊した結果、卵殻の色素沈着が起こらず、硬度が著しく低下するとともに、真菌感染が増加し、ふ化に至らず致死となりました。本成果は、昆虫の寒冷環境への適応メカニズムを分子レベルで理解することに顕著な貢献を果たしました。また本研究では、

Lac2遺伝子の機能解析を進める過程で、アブラムシ特有の複雑な生活史や生物学的特性に対応するため、CRISPR/Cas9ゲノム編集技術を最適化するとともに、「DIPA-CRISPR」法をアブラムシに初めて導入し、効率的かつ実用的な遺伝子操作法の確立にも成功しました。これらの技術によって、進化生態学や共生生物学などの分野で重要なモデル生物であり、重要な農業害虫でもあるアブラムシの遺伝子機能研究が飛躍的に進展することが期待されます。本研究成果は、PLOS Genetics誌(2025年7月21日号)に掲載されました。

左図:エンドウヒゲナガアブラムシ [写真提供:野崎友成]

右図:本研究で最適化したCRISPR/Cas9ゲノム編集法により

Laccase2(ラッカーゼ2)遺伝子をノックアウトした卵(左)。真っ黒にメラニン色素が沈着している野生型の卵(右)に比べて、ノックアウト卵(左)は卵殻の色素が消失し、中の胚が透けて見える。

【研究の背景】

昆虫は、寒冷な冬を乗り越えるためにさまざまな適応戦略を進化させてきました。中でも、「越冬卵」を産むことは、低温や乾燥、紫外線といった環境ストレスから卵を守る代表的な手段として知られています。多くの昆虫では、これらの卵の殻が黒く硬くなることによって、外的環境に対する耐性が高まると考えられています。この「黒化(メラニン化)」にはメラニン色素の沈着が関与しており、卵殻の強度や耐久性を高めているとされます。しかし、メラニン化が越冬卵の生存に具体的にどのように貢献しているのかについては、これまで十分に解明されていませんでした。

Laccase2(ラッカーゼ2;

Lac2)と呼ばれる遺伝子は、メラニン化やクチクラ(外骨格)の硬化に関与する酵素をコードしており、昆虫の発生過程において重要な役割を果たすことが知られています。ある種の蚊など一部の昆虫では、

Lac2が卵殻の黒色色素形成にも関与することが示されていますが、その詳細な機能や、越冬卵の生存との関係は不明でした。

エンドウヒゲナガアブラムシ(

Acyrthosiphon pisum)は、顕著な繁殖能力と複雑な生活史(周期的単為生殖)をもつカメムシ目昆虫であり、植物との相互作用や共生、多型形成のモデル生物として広く研究されています。この種は、春から夏にかけて無性的に増殖し、秋になると有性生殖に切り替えて黒い越冬卵を産み、長い休眠期間を経て春にふ化するという生活環を持っています。しかし、これらの越冬卵が過酷な冬の環境をどのように乗り越えているのか、その分子メカニズムは未解明でした。私たちは、他の昆虫における外骨格硬化や黒色色素形成の役割などの

Lac2の知見に着目し、この遺伝子がアブラムシの卵殻の黒化や硬化、さらには越冬期間中の生存に重要な役割を果たしているのではないかと仮説をたて、エンドウヒゲナガアブラムシの

Lac2遺伝子の機能を明らかにすることにしました。

この解析には、CRISPR/Cas9ゲノム編集法を用いて

Lac2遺伝子を破壊する戦略を採用しました。CRISPR/Cas9は、近年急速に普及している高精度なゲノム編集技術であり、さまざまな昆虫種にも導入されている強力なツールです。しかしアブラムシでは、独特な生活環や共生細菌との関係、生殖様式の特殊性などから、ゲノム編集の適用は困難とされてきました。近年になって若干数の遺伝子破壊が報告されましたが、ふ化率や生存率、次世代への変異伝達率などの面で課題が多く適用例は限定的でした。そこで本研究では、CRISPR/Cas9ゲノム編集法をアブラムシに最適化し、効率的かつ実用的なゲノム編集プロトコルを確立しました。さらに、京都大学の大門高明教授らが開発した「DIPA-CRISPR(Direct Parental CRISPR)」という新技術もアブラムシに初めて導入しました。これは、卵に直接注入する従来法とは異なり、成虫雌への注入によって次世代の卵に遺伝子変異を導入できる手法です。

これらの最適化されたゲノム編集技術を活用することで、私たちは

Lac2が越冬卵の色素沈着や硬化、さらには冬季の生存において不可欠な役割を担っていることを明らかにしました。

【研究の成果】

1. アブラムシの越冬卵におけるLaccase2遺伝子の機能を解明

Laccase2(ラッカーゼ2)は、昆虫の外骨格の黒化と硬化に関与する酵素をコードする遺伝子であり、卵殻の色素沈着や強度維持にも関与すると予想されていました。本研究では、CRISPR/Cas9ゲノム編集法を用いてエンドウヒゲナガアブラムシの

Lac2 遺伝子を破壊した結果、ホモ接合体の変異体では卵殻の黒色化が完全に失われることが明らかになりました。さらに、原子間力顕微鏡を用いたYoung率(弾性率)の測定により、卵殻の硬度が著しく低下していることが確認されました。これらの変異卵では、カビ感染の頻発や胚発生後期・ふ化時の致死が観察され、

Lac2が越冬卵の物理的保護と生存に不可欠であることが示されました。

図1:

Laccase2(ラッカーゼ2)遺伝子をノックアウトした卵(左)と野生型の卵(右)

真っ黒にメラニン色素が沈着している野生型の卵(右)に比べて、ノックアウト卵(左)は卵殻の色素が消失し、中の胚が透けて見える。

一方、ヘテロ接合体の

Lac2変異体ではふ化と成虫への成長が可能でしたが、オスや有翅型メスにおいて外骨格の色素沈着の減少、翅の形成異常が見られました。これらの形質は、他の昆虫における

Lac2ノックアウトやノックダウンによって生じる表現型と類似しており、

Lac2の後胚発生期における機能が昆虫間で保存されていることを示唆しています。

2. アブラムシに最適化されたゲノム編集プロトコルの確立とDIPA-CRISPRのアブラムシへの初導入に成功

Lac2遺伝子の機能解析を進める過程で、アブラムシのゲノム編集技術の高度化に成功しました。アブラムシは、独特な生活史、生殖様式、そして細胞内共生細菌との密接な関係を持つことから、これまでゲノム編集の導入が困難でした。本研究では、これらの課題に対応し、CRISPR/Cas9法をアブラムシに最適化した高効率なプロトコルを確立しました。

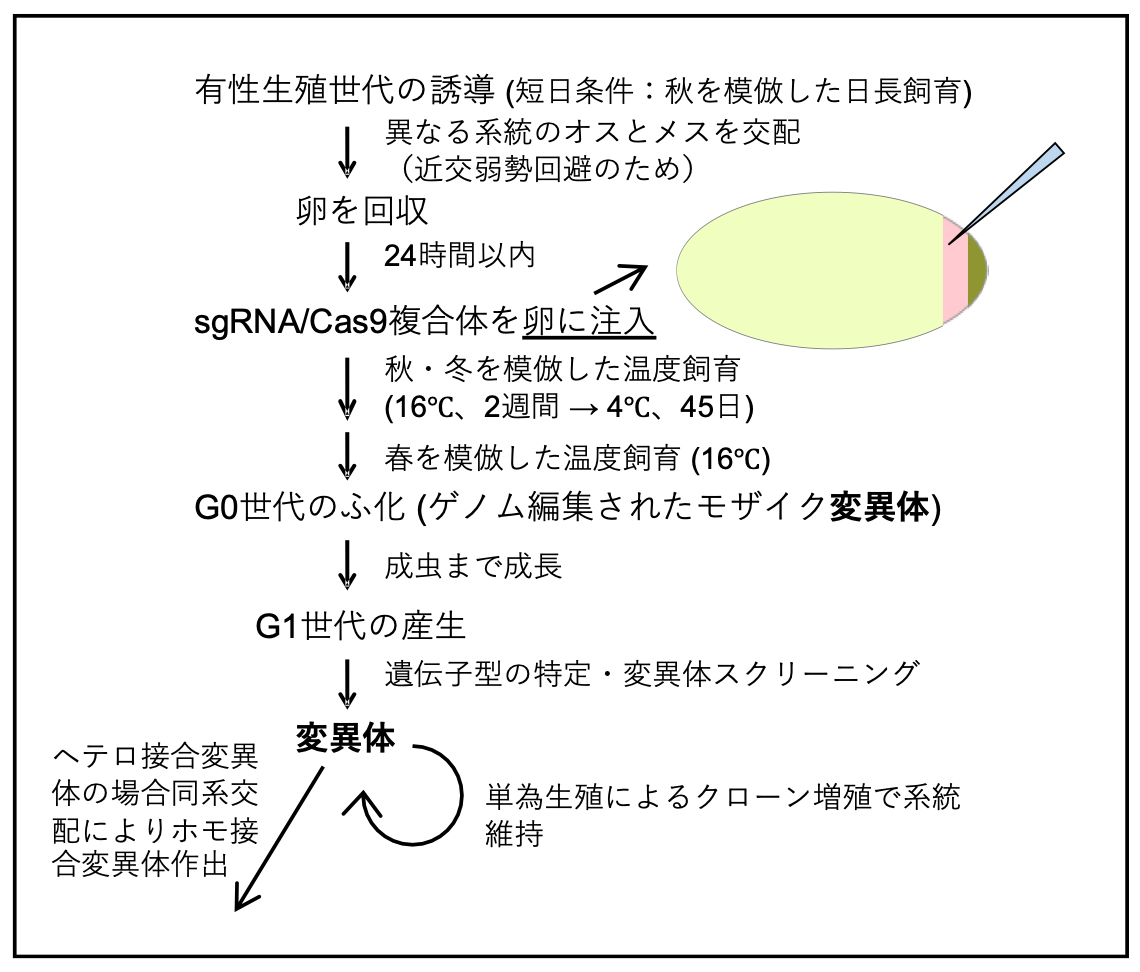

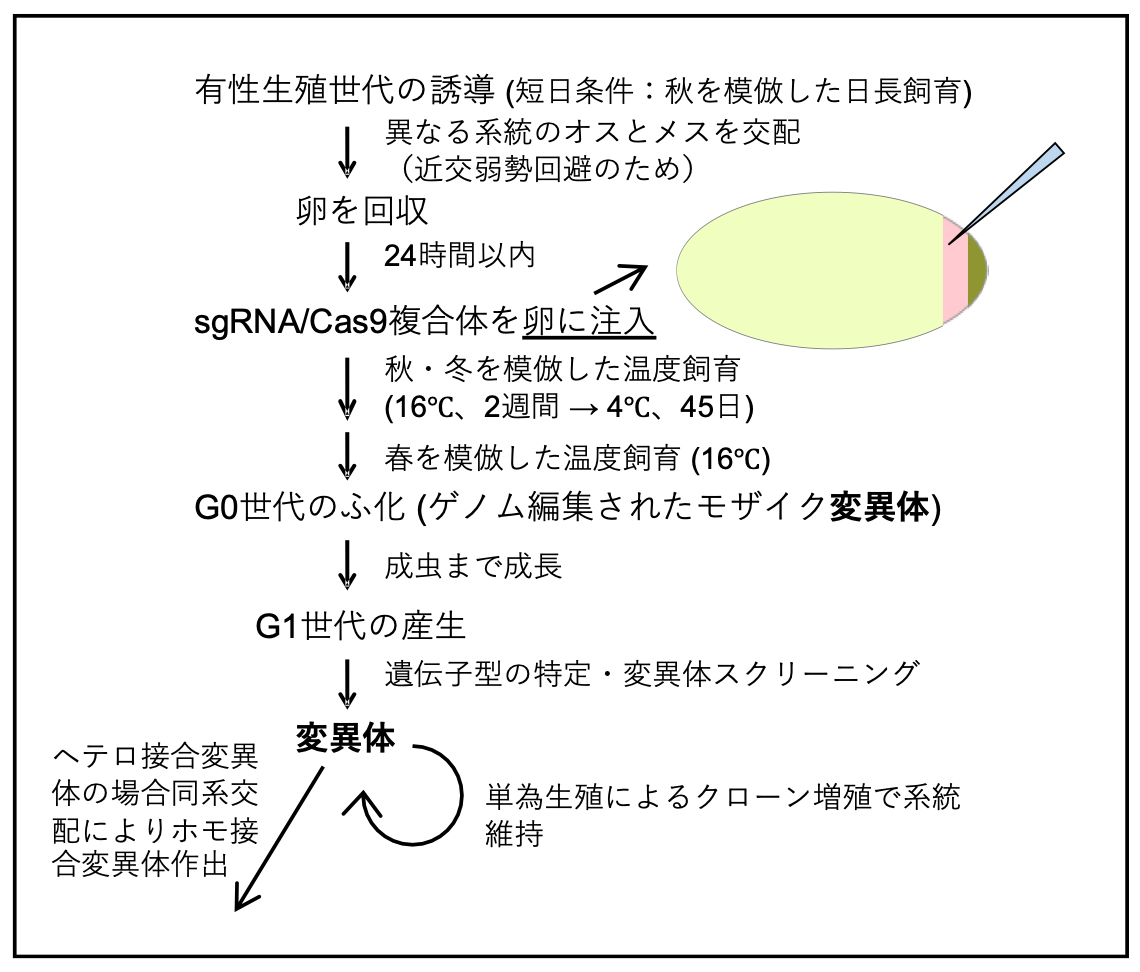

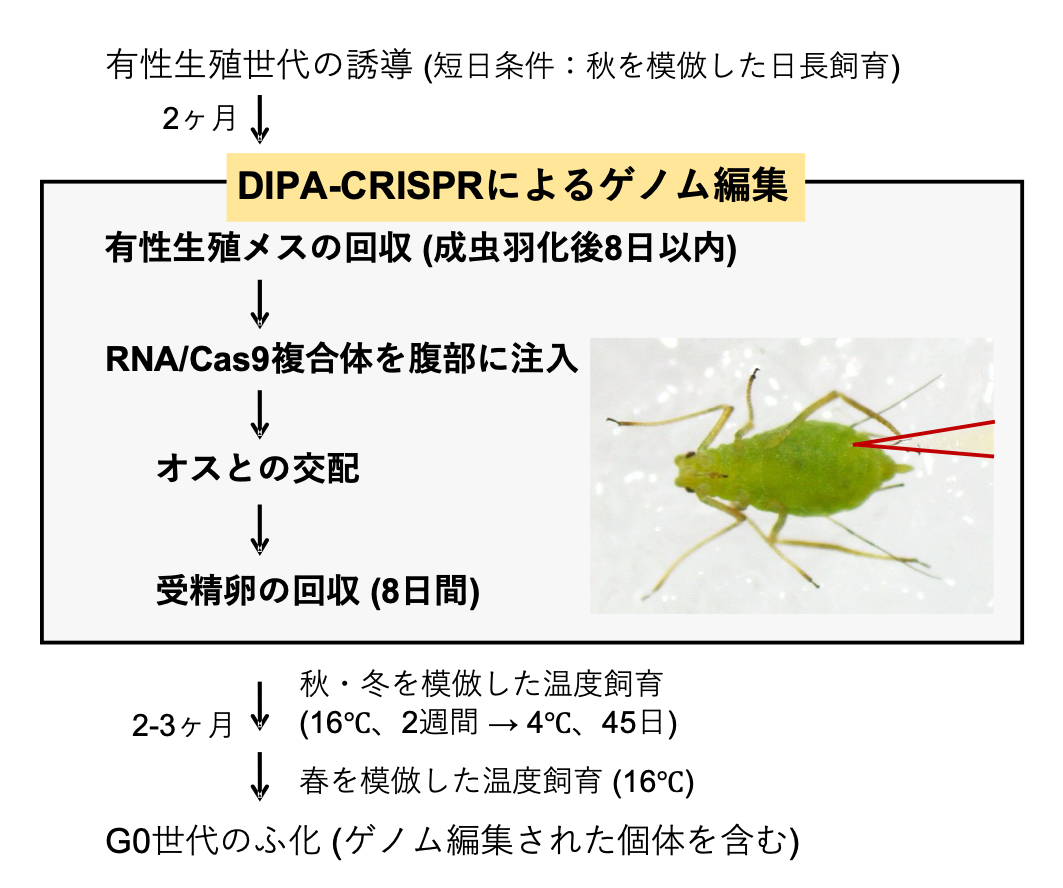

図2:アブラムシのCRISPR/Cas9ゲノム編集による遺伝子ノックアウト実験のワークフロー。

具体的には、強い近交弱勢(inbreeding depression)への対策として、秋元信一・北海道大学名誉教授の協力のもと札幌で採集された9つの系統間で交配実験を行い、ふ化率と繁殖力の高い組み合わせを選抜しました。また、卵内の高いヌクレアーゼ活性に対しては、化学修飾によりヌクレアーゼ耐性を持たせたガイドRNA(sgRNA)を使用することで安定性を確保しました。さらに、卵の後極に存在する共生細菌(ブフネラ)を傷つけずに生殖細胞に効率よく遺伝子編集成分を届けるために、マイクロインジェクション(ガラスキャピラリーによる微量注射)の位置を最適化しました。加えて、長期間の卵の休眠を安全かつ効率的に維持するため、乾燥やカビのリスクを抑えるインキュベーション方法を工夫しました。これらの改良により、G0世代(インジェクション世代)で高い変異導入効率を実現したのみならず、次世代に変異が安定的に伝播する変異系統の樹立にも成功しました。

さらに本研究では、近年京都大学の大門高明教授らにより開発された新しいゲノム編集法「DIPA-CRISPR(Direct Parental CRISPR)」を、アブラムシで初めて導入することにも成功しました。この技術によって、卵へのマイクロインジェクションを必要とせず、成虫雌にガイドRNA/Cas9複合体を注入するだけで、次世代卵に変異を導入することが可能となりました。特に卵が小さく操作が困難なアブラムシにおいて、DIPA-CRISPRはゲノム編集の操作性を大幅に向上させる技術であり、今後の機能解析や応用研究に向けて極めて有望です。

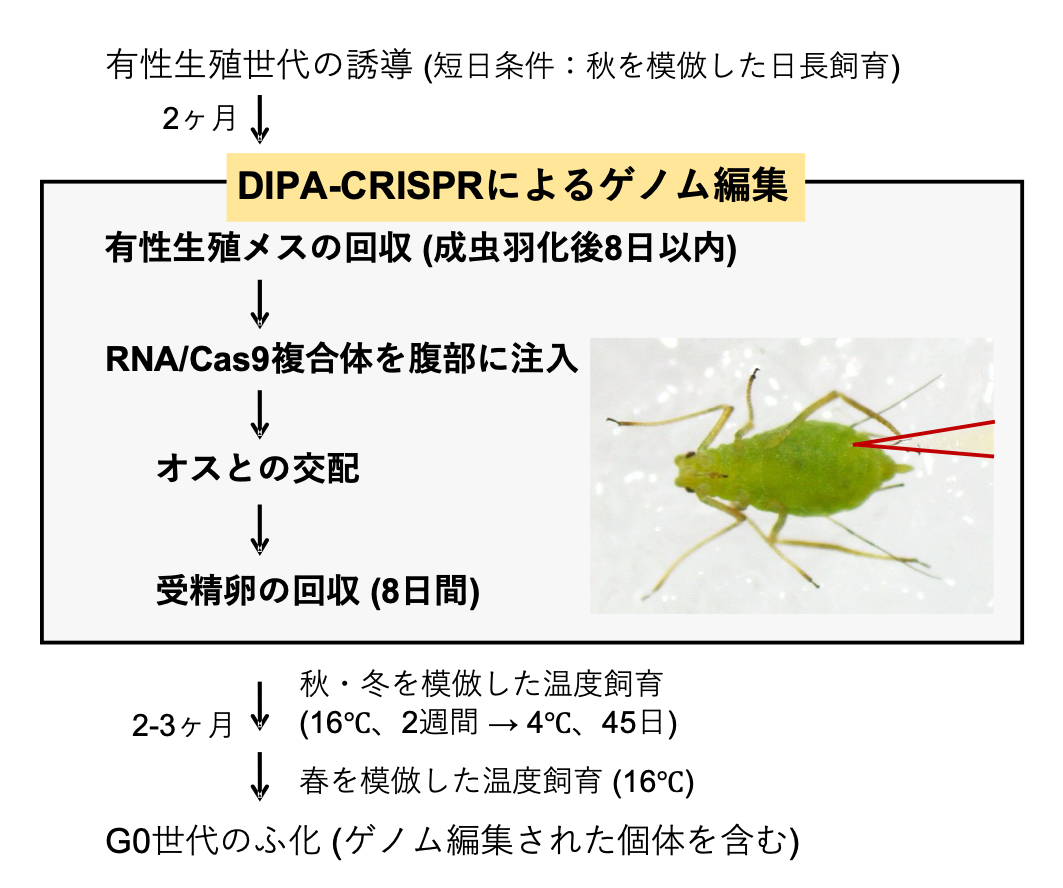

図3:DIPA-CRISPR(Direct Parental CRISPR)によるアブラムシのゲノム編集の手順。秋を模倣した短日条件下で有性生殖世代を誘導し、成虫雌の腹部にガイドRNA/Cas9複合体を注入。交配後に得られた受精卵を低温で越冬させ、翌春条件でふ化させることで、ゲノム編集個体を含むG0世代を得る。写真では、ガラスキャピラリーの位置を赤線で示す。

【今後の展望】

本研究で明らかになった

Lac2 遺伝子の越冬卵における機能は、アブラムシが冬季の過酷な環境に適応するための生存戦略の分子メカニズムを解明するうえで、重要な知見を提供するものです。これは基礎生物学の深化にとどまらず、将来的には農業害虫としてのアブラムシに対する新たな防除戦略の開発にも貢献すると期待されます。加えて、昆虫がどのように環境変動に適応し進化してきたかを探る進化生態学的研究の推進にもつながります。

エンドウヒゲナガアブラムシ(

Acyrthosiphon pisum)は、植物との相互作用や細胞内共生、アリとの共生、表現型可塑性などを研究するための世界的なモデル昆虫です。本研究で確立された高効率なゲノム編集技術とプロトコルは、アブラムシの多様な生物学的特性の解析に大きく貢献し、さまざまな分野の研究において有用なツールとなるでしょう。重信教授のグループは今後、これらの技術とノウハウを、研究室ウェブサイト(https://www.shigenobulab.org/)での情報公開やワークショップ・トレーニングコースの開催などを通じて、広く研究者コミュニティに共有していく計画です。これにより、アブラムシを用いた分子機能解析が一層進展し、基礎的研究及び応用的研究の両面において新たな展開が期待されます。

【発表雑誌】

雑誌名: PLOS Genetics

掲載日: 2025年7月21日

論文タイトル: Refined CRISPR/Cas9 genome editing in the pea aphid uncovers the essential roles of

Laccase2 in overwintering egg adaptation

著者:Shuji Shigenobu

¶*, Shinichi Yoda

¶, Sonoko Ohsawa, Miyuzu Suzuki (¶共同筆頭著者;*責任著者)

DOI:

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1011557

【研究グループ】

本研究は基礎生物学研究所 進化ゲノミクス研究部門の重信秀治教授、依田真一特任助教、鈴木みゆず技術支援員、大澤園子技術職員により実施されました。

【研究サポート】

本研究は、文部科学省科学研究費補助事業(科研費;17H03717, 20H00478, 24H00580, 22K15169)、住友財団基礎科学研究助成(210448)、米国HHMI Janelia Research Campus 訪問研究員プログラム、などの支援を受けて行われました。

【本研究に関するお問い合わせ先】

基礎生物学研究所 進化ゲノミクス研究室

教授 重信 秀治(しげのぶ しゅうじ)

TEL: 0564-55-7670

E-mail: shige@nibb.ac.jp

【報道担当】

基礎生物学研究所 広報室

TEL: 0564-55-7628

FAX: 0564-55-7597

E-mail: press@nibb.ac.jp

左図:エンドウヒゲナガアブラムシ [写真提供:野崎友成]

左図:エンドウヒゲナガアブラムシ [写真提供:野崎友成] 図1:Laccase2(ラッカーゼ2)遺伝子をノックアウトした卵(左)と野生型の卵(右)

図1:Laccase2(ラッカーゼ2)遺伝子をノックアウトした卵(左)と野生型の卵(右)

図3:DIPA-CRISPR(Direct Parental CRISPR)によるアブラムシのゲノム編集の手順。秋を模倣した短日条件下で有性生殖世代を誘導し、成虫雌の腹部にガイドRNA/Cas9複合体を注入。交配後に得られた受精卵を低温で越冬させ、翌春条件でふ化させることで、ゲノム編集個体を含むG0世代を得る。写真では、ガラスキャピラリーの位置を赤線で示す。

図3:DIPA-CRISPR(Direct Parental CRISPR)によるアブラムシのゲノム編集の手順。秋を模倣した短日条件下で有性生殖世代を誘導し、成虫雌の腹部にガイドRNA/Cas9複合体を注入。交配後に得られた受精卵を低温で越冬させ、翌春条件でふ化させることで、ゲノム編集個体を含むG0世代を得る。写真では、ガラスキャピラリーの位置を赤線で示す。