自然科学研究機構 基礎生物学研究所

京都大学

基礎生物学研究所と京都大学の共同研究チームは、カブトムシ

Trypoxylus dichotomusにおけるエレクトロポレーション(電気穿孔法)を用いた遺伝子機能解析手法の確立に成功しました。基礎生物学研究所の新美研究室では、カブトムシが進化の過程で角を新奇形質として獲得した過程について明らかにするための研究を進めており、それに必要な研究手法の開発を独自に行っています。これまでに、カブトムシのゲノム解読、RNA干渉法による遺伝子機能の抑制に成功していました。今回、エレクトロポレーション技術を利用して目的とする一部分の領域で遺伝子機能解析を行う手法が実現したことにより、特定の体の部位で遺伝子の働きを強めたり弱めたりする解析が可能になり、カブトムシの角の進化や形成の仕組みの解明がさらに進むと期待されます。本研究は基礎生物学研究所 進化発生研究部門の左倉和喜研究員、森田慎一助教と新美輝幸教授らのグループを中心として、京都大学の安藤俊哉特定准教授、基礎生物学研究所の重信秀治教授からなる共同研究チームにより実施されました。本研究成果は

Scientific Reportsに2025年7月17日付けで掲載されました。

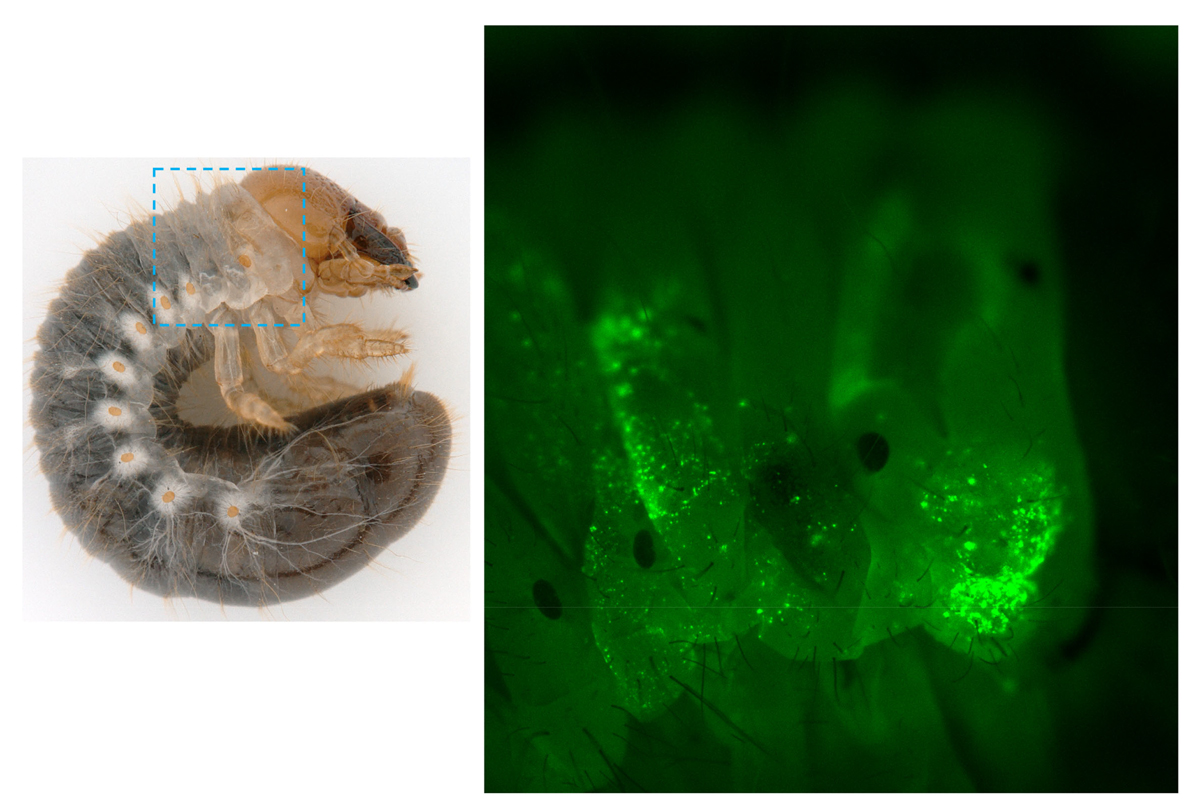

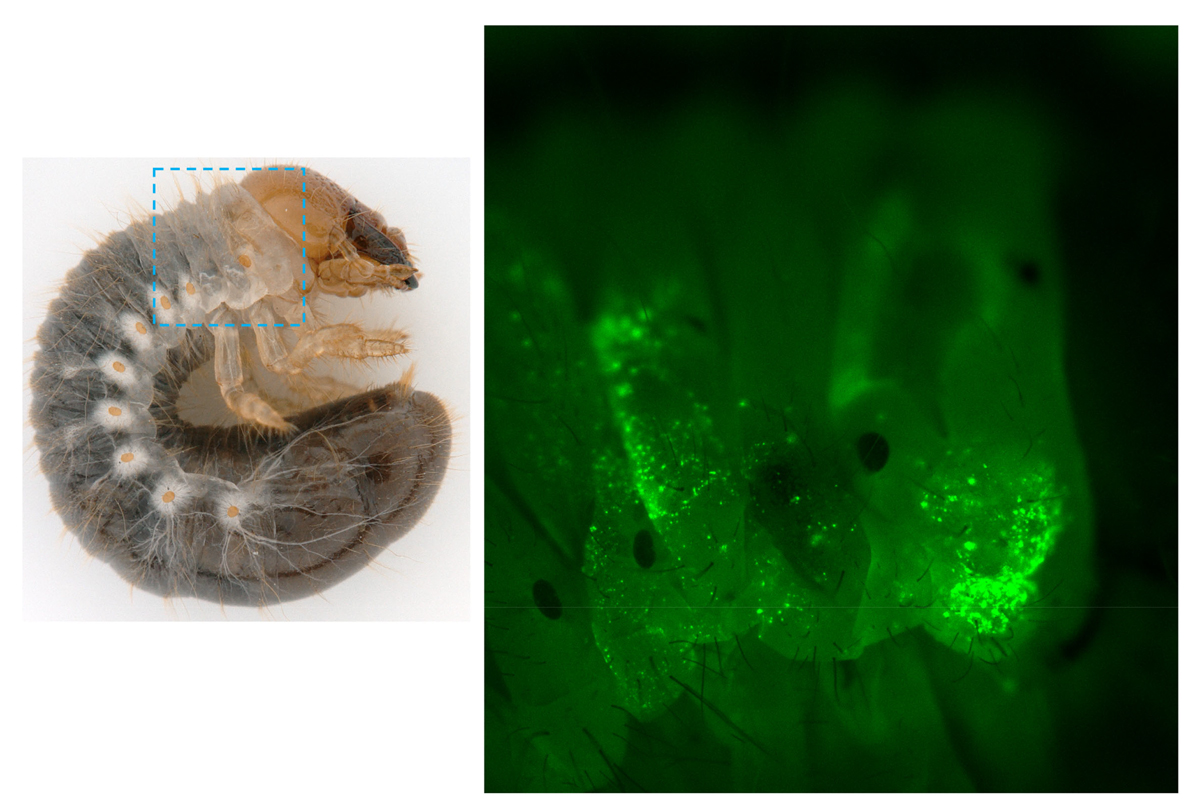

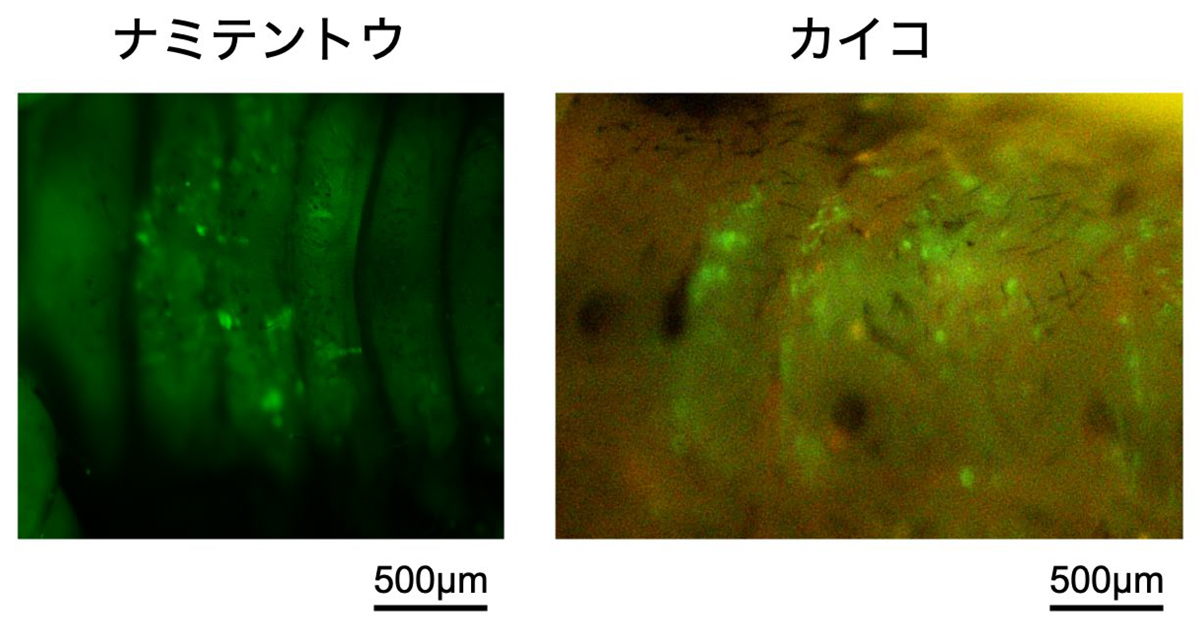

図:エレクトロポレーションによりカブトムシ幼虫に緑色蛍光タンパク質(GFP)発現用プラスミド DNA の導入に成功。導入部でGFPの緑色蛍光が観察できた。

【詳しい研究内容】

これまでのカブトムシの角に関する研究では、角の形成に関わる遺伝子の機能を調べるために、特定の遺伝子の働きを弱める「RNA干渉(RNAi)」という方法が使われてきました。RNAiを行って、角の形成過程にどのような変化が起こるかを調べることで、その遺伝子の機能を推測することが可能です。しかしこの手法では、全身の細胞でRNAiの効果が作用するため、生存に必須な遺伝子の働きを弱めると致死となり、角の形成に関する遺伝子の機能解析が困難でした。また、遺伝子の働きを強めて解析する方法がなかったことも研究を制限していました。

本研究では、これらの課題を解決するために、エレクトロポレーション技術を利用して目的とする一部分の領域で遺伝子機能解析を行う方法を開発しました。エレクトロポレーションとは、短いパルスの電気を流すことにより細胞膜に一時的に小さな穴を開けて、DNAやRNAなどの高分子物質を細胞内に導入する技術です。この技術は、細胞膜の透過性を高めることで、通常では細胞膜を通過できない物質を細胞内に導入できるため、細胞内に外来遺伝子を導入して、遺伝子の機能を解析することが可能です。エレクトロポレーションを利用した遺伝子機能解析手法の利点は、電気刺激を受けた細胞のみに影響が及ぶことから、特定の体の部位で遺伝子の機能を解析することが可能なことです。加えて、遺伝子の働きを強めたり弱めたりする両方の解析が可能であり、1世代の期間が長いカブトムシでも短期間で遺伝子の機能を解析することができるため、これまでの課題を一挙に解消することができます。

まず研究グループは、カブトムシにおいて遺伝子を活性化するスイッチとなるDNA領域(プロモーター

注1)として

actin A3遺伝子のプロモーターに着目しました。このプロモーターを利用して 緑色蛍光タンパク質(GFP)を発現させるDNA を作製し、エレクトロポレーションで細胞に導入したところ、1日後に目的とした組織の細胞においてGFPの蛍光が検出されました。さらに、作製したDNAが細胞に取り込まれる効率を調べたところ、1齢幼虫や体重1.57g未満の2齢初期の幼虫に対して、この方法が有効であることが明らかになりました。

次に、エレクトロポレーションと遺伝子組換えベクターである

piggyBacシステム

注2を組み合わせて、幼虫の体の細胞で遺伝子組換えを行う方法を確立しました。

piggyBacにより外来遺伝子を体の細胞のゲノムに安定的に組み込み、長期間にわたってGFPを発現させることに成功しました。

最後に、カブトムシ

actin A3プロモーターが、他の昆虫でも働くかどうかを確かめました。カブトムシに近縁な、甲虫目に属するナミテントウ

Harmonia axyridisの幼虫と、遠縁なチョウ目に属する カイコ

Bombyx moriの幼虫において、エレクトロポレーション法を行ったところ、両種ともにGFPの蛍光が観察されました。この結果は、カブトムシの

actin A3プロモーターが、幅広い昆虫種において外来遺伝子の活性化に有効であることを示しています。

本研究により、特定の体の部位で遺伝子の働きを強めたり弱めたりする解析が可能になり、カブトムシの角の形成や進化の仕組みの解明がさらに進むと期待されます。

注1)プロモーター: 遺伝子を活性化するスイッチとなるDNA領域

注2)

piggyBacシステム: 「

piggyBac(ピギーバック)」というDNAの運び手(トランスポゾン)を使って、目的のDNAを細胞の中のゲノム(遺伝情報)に組み込む技術。一度組み込まれたDNAは、細胞が分裂しても安定して受け継がれる。

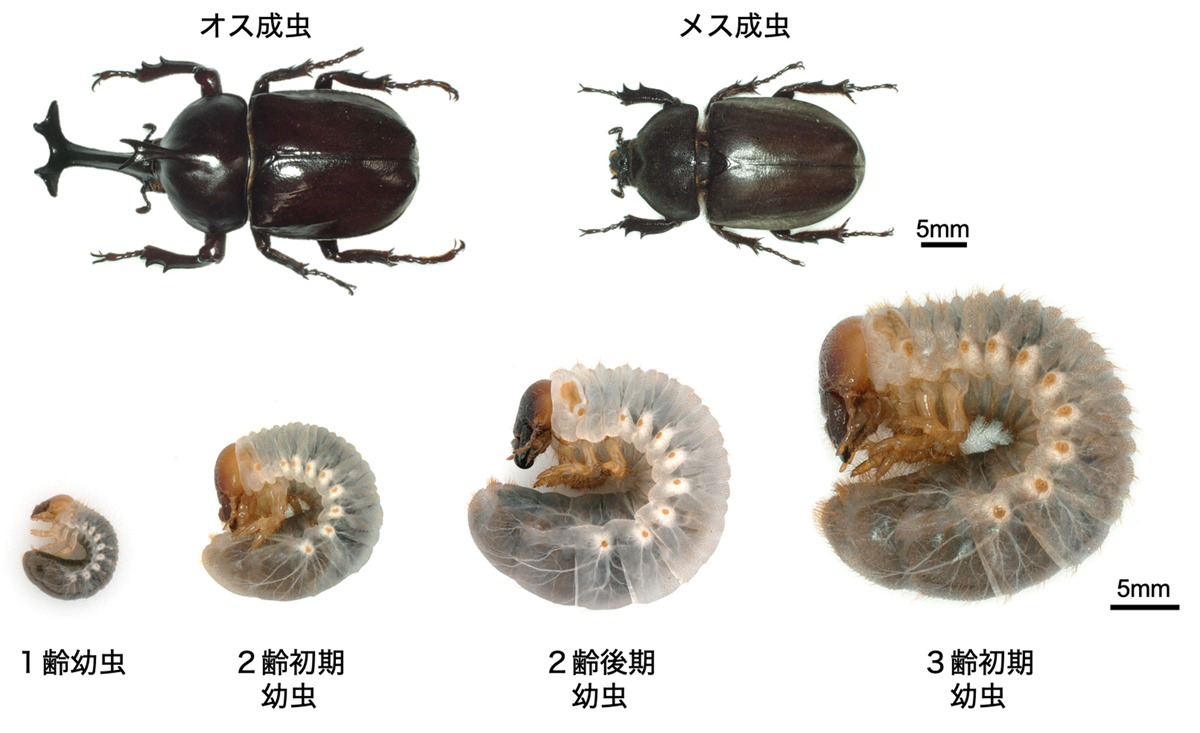

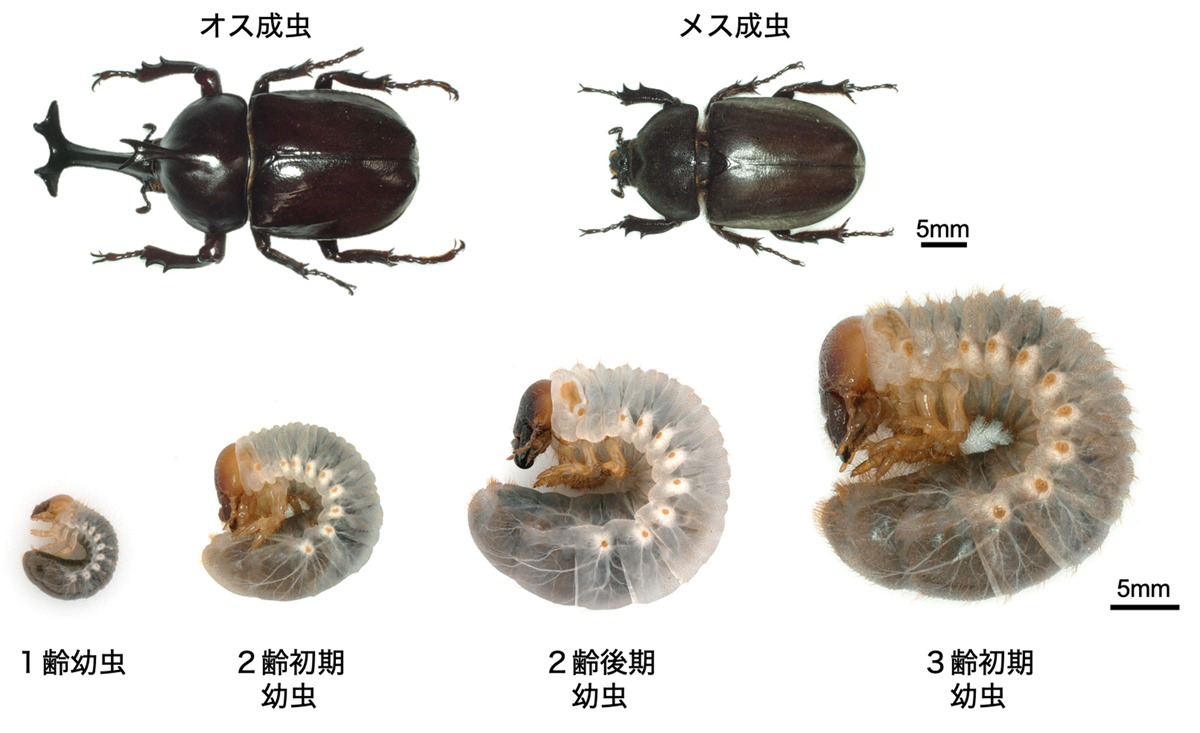

図1. カブトムシTrypoxylus dichotomusの成虫と幼虫

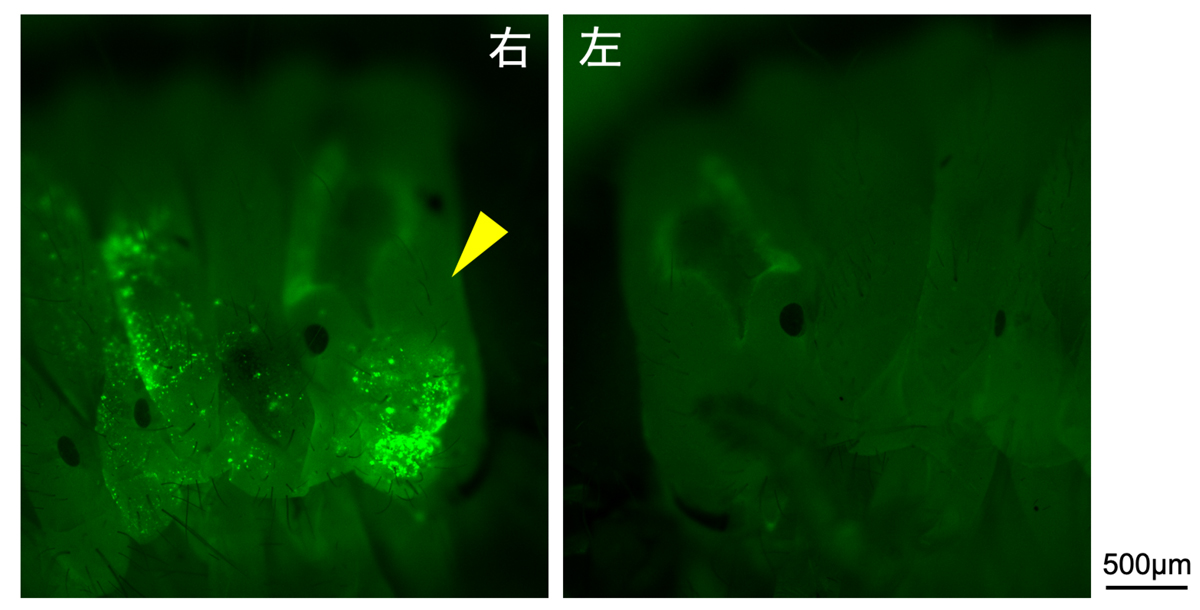

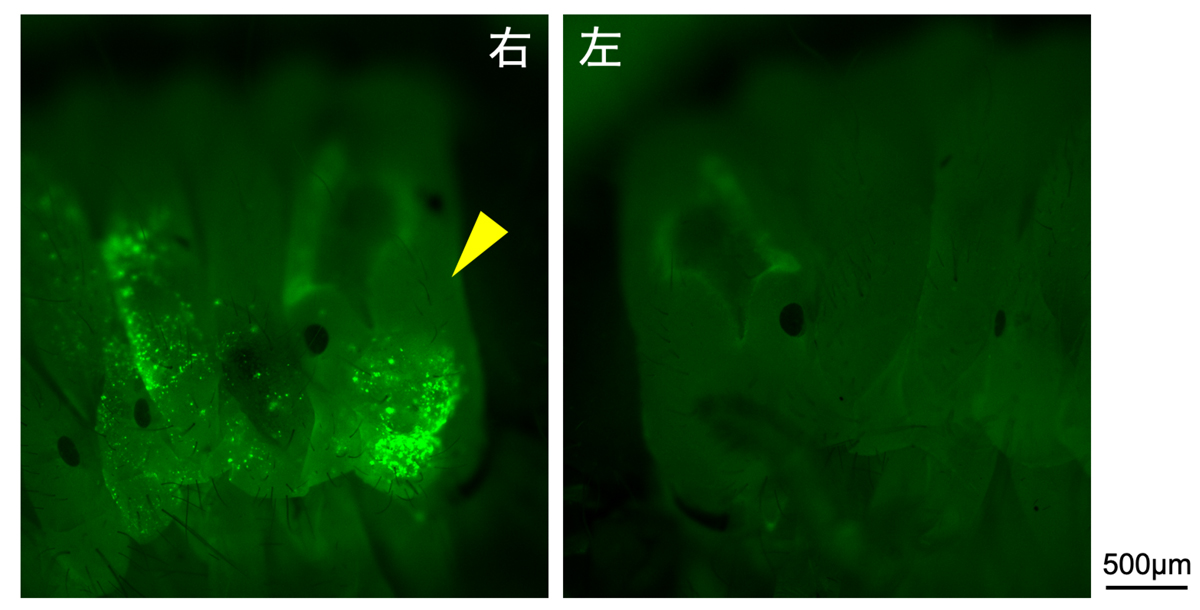

図2.エレクトロポレーションによる

GFPを発現させるDNAの導入

幼虫の右側の前胸に作製したDNAを注入し(黄色矢頭)、エレクトロポレーション処理を行なった。エレクトロポレーションを行った右側では緑色蛍光タンパク質(GFP)の蛍光を観察することができた。エレクトロポレーションを行っていない左側ではGFPの蛍光は観察されなかった。

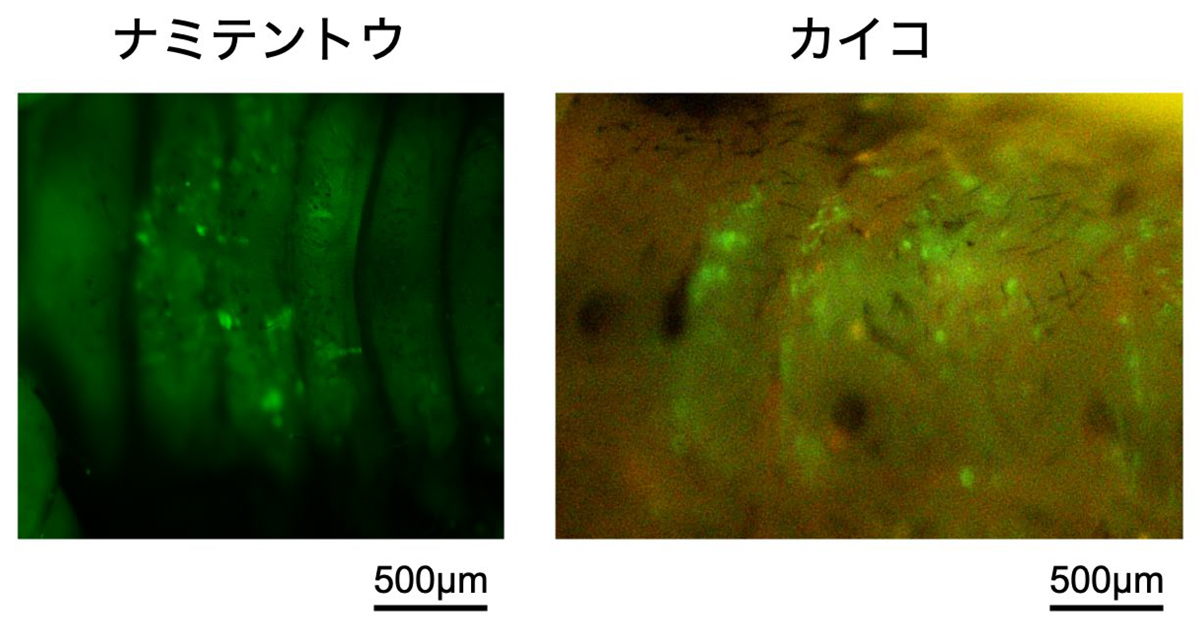

図3. カブトムシ

actin A3プロモーターの他昆虫種への適用性

カブトムシに近縁な、甲虫目に属するナミテントウ

Harmonia axyridisの幼虫と、遠縁なチョウ目に属するカイコ

Bombyx moriの幼虫に対してエレクトロポレーションを行った結果、両種ともにGFPの蛍光が観察され、カブトムシの

actin A3プロモーターが、幅広い昆虫種において外来遺伝子の活性化に有効であることが確認された。

【発表雑誌】

雑誌名:Scientific Reports

論文タイトル:Electroporation-mediated functional analysis method of genes in the giant insect

Trypoxylus dichotomus

著者:Kazuki Sakura, Shinichi Morita, Toshiya Ando, Karen Yuzaki, Shuji Shigenobu & Teruyuki Niimi

DOI:

https://doi.org/10.1038/s41598-025-10780-x

【研究グループ】

基礎生物学研究所 進化発生研究部門の左倉和喜研究員、森田慎一助教、湯崎加梨特別共同利用研究員と新美輝幸教授のグループを中心として、京都大学の安藤俊哉特定准教授、基礎生物学研究所の重信秀治特任教授からなる共同研究チームにより実施されました。

【研究サポート】

本研究は、科学研究費助成事業(16H01452, 18H04766, 20H04933, 20H05944, 19K16181, 21K15135, 17K19275)および基礎生物学研究所 共同利用研究(23NIBB402)などの支援を受けて行われました。

【本研究に関するお問い合わせ先】

基礎生物学研究所 進化発生研究部門

教授 新美 輝幸(ニイミ テルユキ)

TEL: 0564-55-7606

E-mail: niimi@nibb.ac.jp

【報道担当】

基礎生物学研究所 広報室

TEL: 0564-55-7628

FAX: 0564-55-7597

E-mail: press@nibb.ac.jp

京都大学広報室国際広報班

TEL:075-753-5729

FAX:075-753-2094

E-mail:comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

図2.エレクトロポレーションによるGFPを発現させるDNAの導入

図2.エレクトロポレーションによるGFPを発現させるDNAの導入 図3. カブトムシactin A3プロモーターの他昆虫種への適用性

図3. カブトムシactin A3プロモーターの他昆虫種への適用性