岡山大学

名古屋大学

自然科学研究機構 基礎生物学研究所

◆発表のポイント

・これまで、皮膚コラーゲンは線維芽細胞のみが作るものと考えられてきました。

・しかし、ウーパールーパーの皮膚では、表皮細胞(ケラチノサイト)が皮膚のコラーゲンの主要な供給源であることが判明しました。

・表皮細胞が同じ方法でコラーゲンを作る可能性が魚・ニワトリ・マウスでも高いことを確認しました。

・これまで繊維芽細胞を中心に研究開発が行われてきたコラーゲンの研究に大きなパラダイムシフトをもたらすポテンシャルがあると考えられます。

皮膚コラーゲンは多くの人々が興味を持つテーマですが、これまでコラーゲンが皮膚の中で「いつ」「どこで」「どの細胞が」「どのように」作られているかについては、ほとんど解明されていませんでした。この原因の一つは、ヒトや実験動物の皮膚が不透明であるためです。

一方、ウーパールーパーは非常に透明度の高い動物で、小さな個体では骨まで見ることができます。この特性を生かし、ウーパールーパーの皮膚を使ってコラーゲンの生成過程を研究したところ、これまで常識だと考えられてきた線維芽細胞と呼ばれる細胞群ではなく、表皮細胞(ケラチノサイト)が主要なコラーゲンの供給源であることがわかりました。

さらに、このケラチノサイトを基盤とする皮膚コラーゲン産生メカニズムは、ウーパールーパーだけに特有のものではなく、さまざまな動物に共通して保存されたシステムであることも明らかにしました。この成果は、これまで美容や医療のコラーゲンを対象に、線維芽細胞に特化して行ってきた製品開発などにおおきな方針変更や新たな製品開発へのイノベーションを促す可能性があります。

本研究成果は2月24日午後7時(日本時間)『

Nature Communications』に掲載されます。

■発表内容

<現状>

皮膚のコラーゲンに関する研究は、多くの研究リソースが割かれていますが、そのすべてが皮膚繊維芽細胞に注がれているといっても過言ではありません。しかし、哺乳類の皮膚は不透明であることから、実際に皮膚の中で細胞がどのようにコラーゲン繊維を編出しているのかについては、ほとんど研究されてきませんでした。言い換えれば、皮膚のコラーゲンの生成過程は不明なまま、線維芽細胞がコラーゲンを産生する能力があるという事実だけを基に、「皮膚コラーゲン=皮膚線維芽細胞」という研究上の常識が構築されてきました。この未確認の常識に対して、膨大な研究資金が投じられてきました。

我々はこの未確認事項を認識したうえで、皮膚コラーゲンの産生メカニズムを解き明かすには、高い皮膚透明度を持つウーパールーパーが格好の研究環境を与えると考え、皮膚コラーゲン研究を展開してきました。そして先年、コラーゲン産生を担う「線維芽細胞」を同定することに成功しました(2022年のプレスリリース、Kashimoto et al., 2023, iScience, DOI:

10.1016/j.isci.2022.104524.)。同定した線維芽細胞は、これまで人々が想定していた「線維芽細胞」という一般的なイメージとは異なり、非常にユニークな細胞形態を持っていました。この細胞を「Lattice-patterned Fibroblasts(織姫細胞)」と名付けました。

しかし、成熟した皮膚の中でコラーゲンを編み出す織姫細胞は同定されたものの、どのようなプロセスを経て真皮コラーゲンが形成され、発達(発生)するのかは一切わかりませんでした。皮膚コラーゲンの構築過程を明らかにして初めて、皮膚の若返りなどが探求できるはずです。このような理由から、本研究では皮膚コラーゲンがどのように発達・発生しているのかを焦点としました。

<研究成果の内容>

本研究は、岡山大学大学院環境生命自然科学研究科・器官再構築研究室(佐藤伸研究室)の大蘆彩夏大学院生を中心に行った成果です。

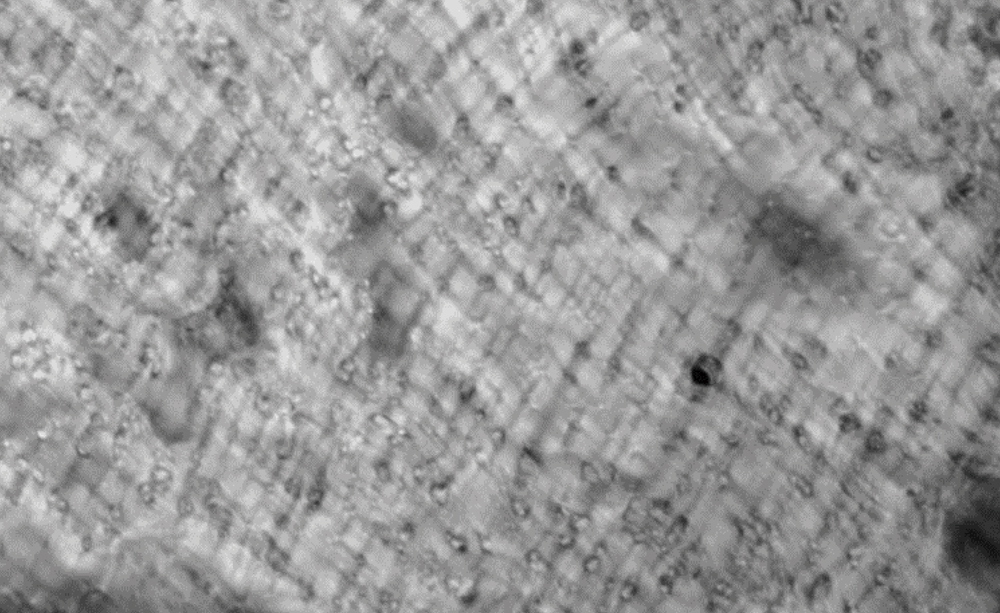

ウーパールーパーの皮膚コラーゲンは非常にきれいな編み目構造を持ち(図1)、この編み目構造は皮膚の質感やハリなどに重要であると考えられます。本研究では、この真皮コラーゲンがどのようなプロセスを経て作られるかに着目しました。

図1:ウーパールーパー皮膚のコラーゲン繊維構造はきれいな編み目を持つ

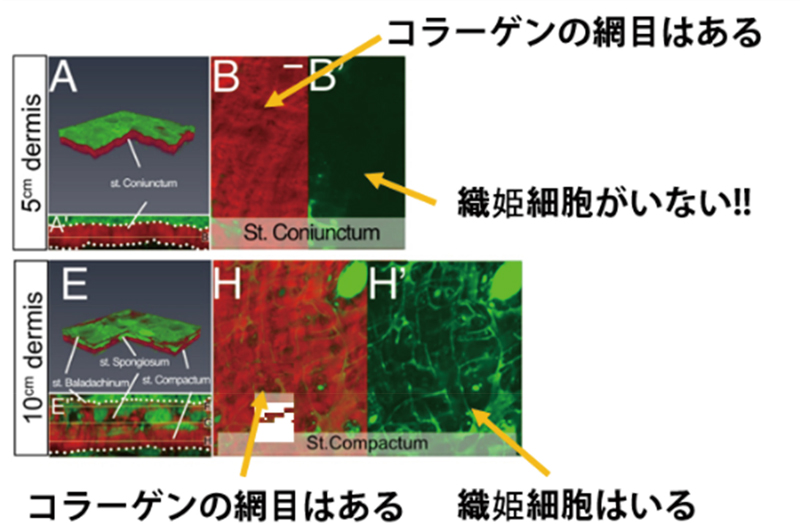

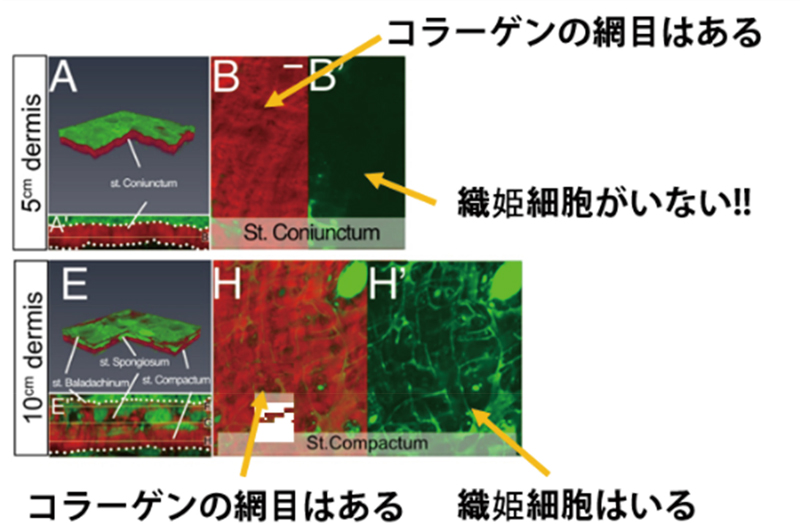

ウーパールーパーの皮膚コラーゲン層の形成は、1層のコラーゲン層に始まり、最終的に3層の構造を取ることが分かりました。早期の1層のコラーゲンでも、非常にきれいな編み目構造が確認されました。しかし、この幼若な時期のウーパールーパーの真皮コラーゲン層の中には、網目状の 「織姫細胞」は存在しないことが明らかになりました(図2)。織姫細胞が存在しないにもかかわらず、網目状のコラーゲンが存在しているという事実に直面し、他の細胞がコラーゲンの供給源となっている可能性を追求することとなりました。

図2:大きいウーパールーパーの皮膚(10cmdermis)と小さいウーパールーパーの皮膚(5cmdermis)のコラーゲンと織姫細胞の存在

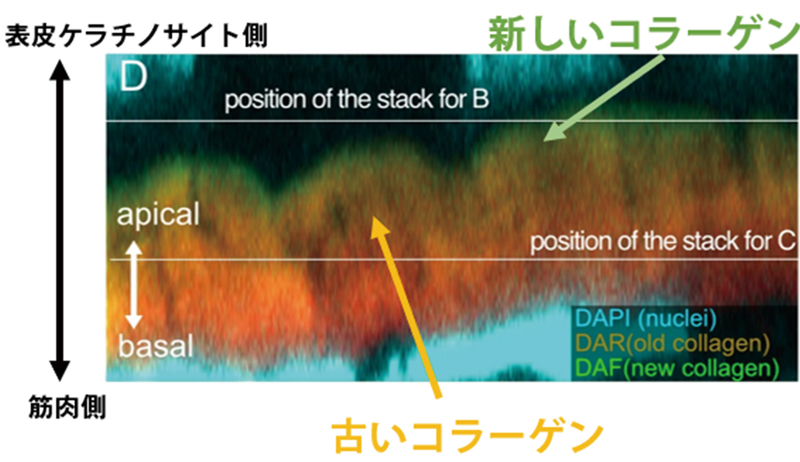

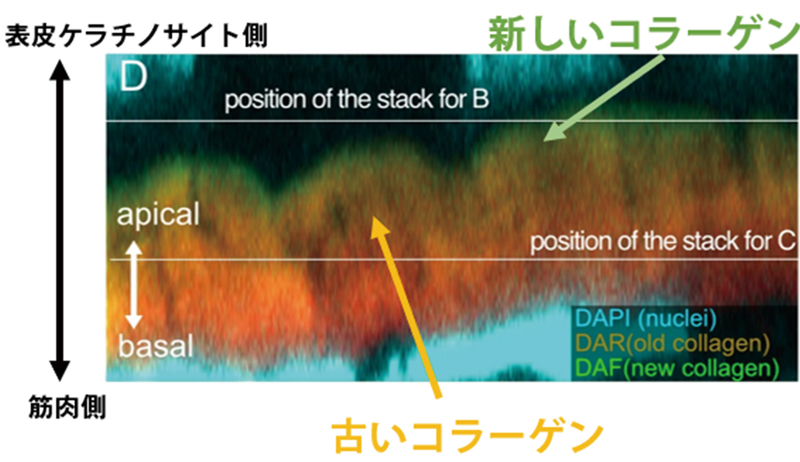

I型コラーゲン(真皮コラーゲンの主要成分)の遺伝子を発現している細胞が、コラーゲンを提供している細胞であると考え、I型コラーゲンの発現細胞を探索した結果、表皮ケラチノサイトに強いI型コラーゲンの発現を確認しました。これまでの教科書的な記述としては、ケラチノサイトはI型コラーゲン「陰性」の細胞として記述されており、表皮細胞がI型コラーゲン生成に関わるということは「非常識」ともいえる状況でした。故に、さらなる検証で表皮細胞がコラーゲンの供給源であることを証明しました。表皮細胞にコラーゲンの産出プロセスで生じる産物の発現があること、そしてコラーゲン層の新しい積層が表皮側にあることをパルスチェイス標識法を用いて明らかにしました(図3)。パルスチェイス標識法は、新旧のコラーゲンを異なる蛍光色で染め分け、新生コラーゲンがどの方向から生じているかを明らかにする利便性の高い方法です。この蛍光標識方法は、大阪大学大学院生命機能研究科の黒田純平博士の協力のもと行い、詳細な画像解析は基礎生物学研究所所属の亀井保博博士・野中茂紀博士のもとで行いました。表皮細胞から放出されるコラーゲン粒子の観察は電子顕微鏡を用いて確認し、これは岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の坂本浩隆博士の協力のもとで行いました。これらの結果から、表皮細胞が真皮コラーゲンの供給源として合理的な特性を備え、実際に真皮側にコラーゲンを供給するコラーゲンの供給母体であることが明らかになりました。

図3:新生コラーゲン(緑)は表皮(ケラチノサイト)側に蓄積する

次に、織姫細胞をはじめとする教科書的に「正しい」とされる線維芽細胞たちは、真皮コラーゲン産生に際して何を行っているのかを調べました。この問いに対しては、織姫細胞が生み出す繊維の解析と、深層学習を用いた画像解析を組み合わせてアプローチしました。深層学習による画像解析は、名古屋大学One Medicine生命-創薬共創プラットフォームの近藤洋平博士の協力を得て行いました。その結果、織姫細胞のような繊維芽細胞は、ケラチノサイトによって編み出された線維を補強する役割を担うことが分かりました。

以上の発見から、ケラチノサイトが真皮コラーゲンの供給母体・供給主体であることが明らかになりました。このコラーゲン産生メカニズムは、ゼブラフィッシュ・ニワトリ・マウスにも保存されている可能性が極めて高いことが示されました。繰り返しにはなりますが、教科書的にはケラチノサイトは真皮コラーゲンの供給母体としては全く想定されていませんでした。ケラチノサイトが主体となる真皮コラーゲンの産生メカニズムは、皮膚コラーゲンの構築メカニズムを考えるうえで極めて重要なランドマークとなります。

<社会的な意義>

これまで、ほぼすべてのコラーゲンに関わる製品や衣料品開発は「線維芽細胞」をターゲットにしてきました。しかし、本研究によってケラチノサイトこそが真のコラーゲンの産生母体であることが明らかになりました。誤解を避けるため付記しますと、線維芽細胞はコラーゲンを産生するが、ケラチノサイトが作ったコラーゲン繊維の補強や修復に機能していることが分かりました。つまり、表皮ケラチノサイトが作るコラーゲン繊維が本質的な皮膚コラーゲン繊維であり、これまでの研究開発はターゲットを誤っていた可能性が高いという事を示唆します。本研究は多くの研究開発に対し、ターゲットの見直しを促す大きなインパクトを持つと考えられます。

コラーゲンの商品規模は日本だけでも850億円/年(2023 Market analysis report調べ)に達します。この膨大な市場が、従来の誤認がある状態に根差した研究開発を行っていたとすれば、本研究の発見は極めて重要であり、今後の製品開発の方向性を大きく変える可能性があります。

■論文情報

論文名:Keratinocyte-Driven Dermal Collagen Formation In the Axolotl Skin

掲載紙:

Nature Communications

著者:Ohashi A, Sakamoto H., Kuroda J., Kondo Y., Kamei Y., Nonaka S., Furukawa S., Yamamoto S., and Satoh A.

DOI:

10.1038/s41467-025-57055-7

■研究資金

本研究は、サントリー生命科学財団、ANRI基礎科学スカラーシップ、日本学術振興会科研費(#20H03264, #24K02034, #23H04314, #24H01953)、小柳財団、 JST SPRING(#JPMJSP2126), 基礎生物学研究所超階層生物学研究課題(#22NIBB101,23NIBB102,24NIBB104)、および、統合イメージング支援 (22NIBB506)によって財政支援を得ました。

<お問い合わせ>

岡山大学 学術研究院環境生命自然科学学域

教授 佐藤 伸

(電話番号)086-251-8969

(メール)satoha@cc.okayama-u.ac.jp

名古屋大学 One Medicine生命-創薬共創プラットフォーム

特任講師 近藤 洋平

(電話番号)052-744-1980

(メール)kondo.yohei.e8@f.mail.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学 総務部広報課

(電話番号)052-558-9735

(メール)nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp

基礎生物学研究所 広報室

(電話番号)0564-55-7628

(メール)press@nibb.ac.jp