京都産業大学

帝京大学

自然科学研究機構 基礎生物学研究所

中央大学

■研究体制

京都産業大学、東京大学、帝京大学、お茶の水女子大学、基礎生物学研究所、日本医科大学生物学教室、中央大学の共同研究グループ

■発表論文

「Histological and gene-expression analyses of pyloric sphincter formation during stomach metamorphosis in

Xenopus laevis」

(アフリカツメガエルの胃の変態における幽門括約筋形成の組織学と遺伝子発現解析)

■本件のポイント

-

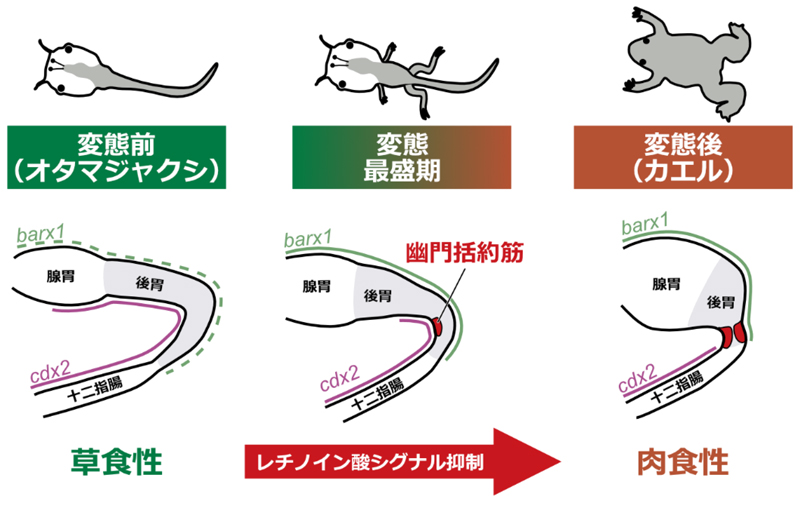

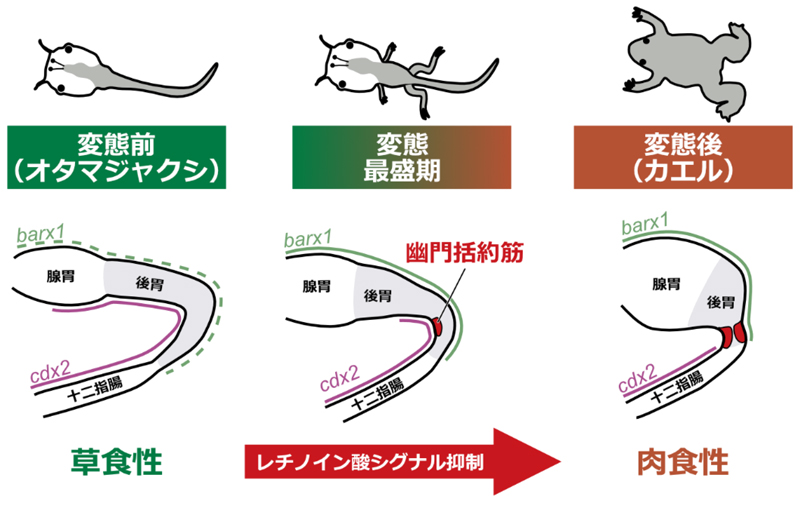

多くのカエル類では、オタマジャクシからカエルへの変態に伴って草食性から肉食性へと食性が変化し、その過程で胃と腸を区画化する幽門括約筋が形成されることが知られていたが、そのしくみは不明であった。

-

アフリカツメガエル(Xenopus laevis)における幽門形成過程の詳細な形態観察に加えて、in situ hybridizationによる遺伝子発現解析や、RNA-seq法による時期領域特異的かつ網羅的な遺伝子発現解析を行い、変態期に幽門括約筋形成が誘導されるしくみに迫った。

-

幽門括約筋形成の正確な時期と場所を特定したほか、変態期に胃の後方で発現変動する遺伝子を多数発見した。その結果、幼生期にはレチノイン酸シグナルが幽門括約筋形成を抑制し、変態期にその抑制が解除されることで幽門括約筋形成が始まる可能性が示された。

■概要

脊椎動物の消化管は食性に応じて多様な形態に進化しています。多くのカエル類では、幼生(オタマジャクシ)から成体(カエル)への変態に伴い、食性が草食性から肉食性へと変化します。変態期においては、肉食性に応じて腸の長さは4分の1に短縮し、腸管上皮は絨毛で覆われ、胃では蛋白質分解酵素のペプシンが分泌されるようになり、胃と腸を区画化する幽門括約筋が形成されます。これまで腸の変態の分子機構は盛んに研究されてきましたが、胃の変態の分子的研究はほとんどなく、特に、胚発生期や幼生期ではなく変態期に幽門括約筋形成が誘導されるしくみは未解析でした。

今回、東京大学大学院理学系研究科の名倉京大学院生(研究当時)と池田貴史大学院生(研究当時、現京都産業大学タンパク質動態研究所研究員)、平良眞規准教授(研究当時、現中央大学)らの研究グループは、アフリカツメガエル(

Xenopus laevis)における幽門括約筋形成過程の詳細な形態観察を行い、幽門括約筋の形成位置や発達の過程を正確に記載しました。さらに、前変態期と変態最盛期の網羅的遺伝子発現解析から、幽門括約筋形成に関与する可能性のある転写因子を多数同定したほか、レチノイン酸シグナルの制御が変態期特異的な幽門括約筋形成に重要である可能性を新たに見出しました(図1)。

本研究成果は、カエル類の変態とそれに伴う形態形成の新たなメカニズムを提唱するほか、食性に応じた消化管形態の多様化という進化生物学上の難問に答える手がかりを与えると期待されます。

本研究成果は2024年9月21日、米国発生生物学会の機関誌「

Developmental Biology」にオンラインで掲載されました。

図 本研究結果の概要