埼玉大学

自然科学研究機構 基礎生物学研究所

国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)

埼玉大学大学院理工学研究科の須田啓助教、浅川裕紀大学院生、萩原拓真研究員、豊田正嗣教授(サントリー生命科学財団・SunRiSE Fellow)らは、基礎生物学研究所の長谷部光泰教授の研究グループと共同で、食虫植物のハエトリソウ(

Dionaea muscipula)

1において、機械刺激で活性化するタンパク質DmMSL10

2が虫に触れられたことを感知する“触覚”のセンサーとして働いていることを明らかにしました。

本研究グループはカルシウムイオンのバイオセンサー(GCaMP)

3を組み込んだハエトリソウを用いて、植物が虫からの接触刺激をどのように感知しているのかを明らかにしました。ハエトリソウは2枚に分かれた葉を高速で閉じ合わせることで虫を捕らえる食虫植物で、葉には感覚毛と呼ばれる組織があり、虫からの接触刺激を感知することで動物における“触覚”の役割を果たしています。DmMSL10を失ったハエトリソウでは虫を感知する効率が低下して、獲物を捕らえにくくなることが分かり、ハエトリソウがDmMSL10を使って虫からのわずかな接触刺激を高感度で検知するシステムを構築していることが明らかになりました。

本成果は、2025年9月30日午前10時(ロンドン現地時間)に、英国科学雑誌『

Nature Communications』に公開されます。

【ポイント】

-

ハエトリソウの葉が接触刺激に応じて運動する仕組みは発見から200年以上研究されてきましたが(図1)、どのようなセンサーを使って接触刺激を感知しているのか、という細胞レベルでの詳細な機構は未解明でした。

-

新たに確立した「1細胞レベルで細胞内のカルシウムシグナル4と電気シグナル5を同時に測定する技術」や「生態系を模した環境でのカルシウムシグナルを測定する技術」を用いて、動物には存在しないDmMSL10タンパク質が虫からの接触刺激を感知する高感度なセンサーとしての役割を果たしていることを明らかにしました。

-

多くの植物が接触刺激を感知する“触覚”を有しており、本成果は動物とは異なる植物の“感覚”の解明に向けた大きな一歩となると期待されます。

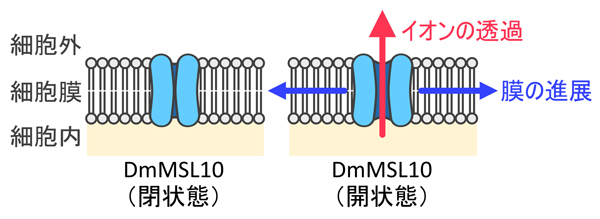

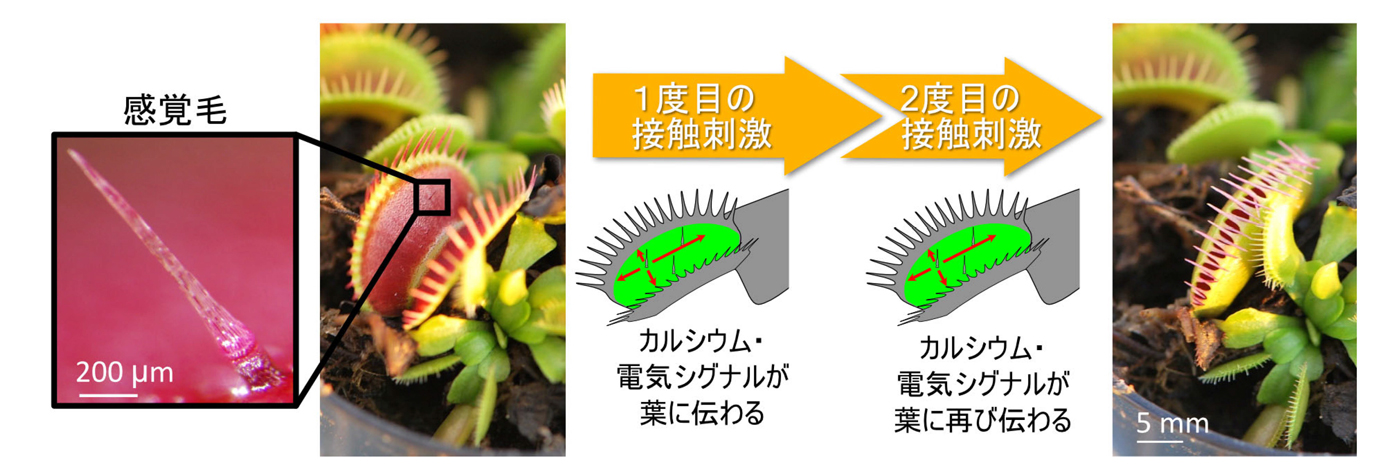

図1. ハエトリソウの接触刺激感知と運動

図1. ハエトリソウの接触刺激感知と運動

ハエトリソウの葉では感覚毛で接触刺激を感知すると、葉全体にカルシウムシグナル・電気シグナルが伝わります。葉全体に2度シグナルが伝わると、左右に分かれた葉が閉じ合わさるように運動し獲物を捕らえます。

【研究内容】

研究背景

食虫植物であるハエトリソウの葉は虫などの獲物からの接触刺激を感知して運動し、獲物を捕らえます。葉には6本の感覚毛と呼ばれる組織があり、獲物に触れられると感覚毛は付け根付近のくびれを起点に折れ曲がります。これによって接触刺激が感知され、葉全体にカルシウムシグナルや電気シグナルが伝わります。感覚毛への2度の刺激でカルシウムシグナル・電気シグナルが葉に2回伝わると、運動が起こります。この機構は発見から200年以上もの間にチャールズ・ダーウィンも含めた多くの研究者によって調べられ、感覚毛の基部に接触刺激のセンサーが存在する可能性が指摘されてきたものの、接触刺激を感知する細胞レベルでの詳しい仕組みは不明でした。

研究結果

我々は、細胞内のカルシウムイオン濃度に応じて輝度が変化するバイオセンサーGCaMP6fを導入したハエトリソウを用いて、ハエトリソウが接触刺激をどのように感知しているのかを観察しました。観察のために、今回新たに二光子顕微鏡

6と呼ばれる深部を生きたまま観察できる顕微鏡装置と生体内部の電気信号を測定できる電気生理装置

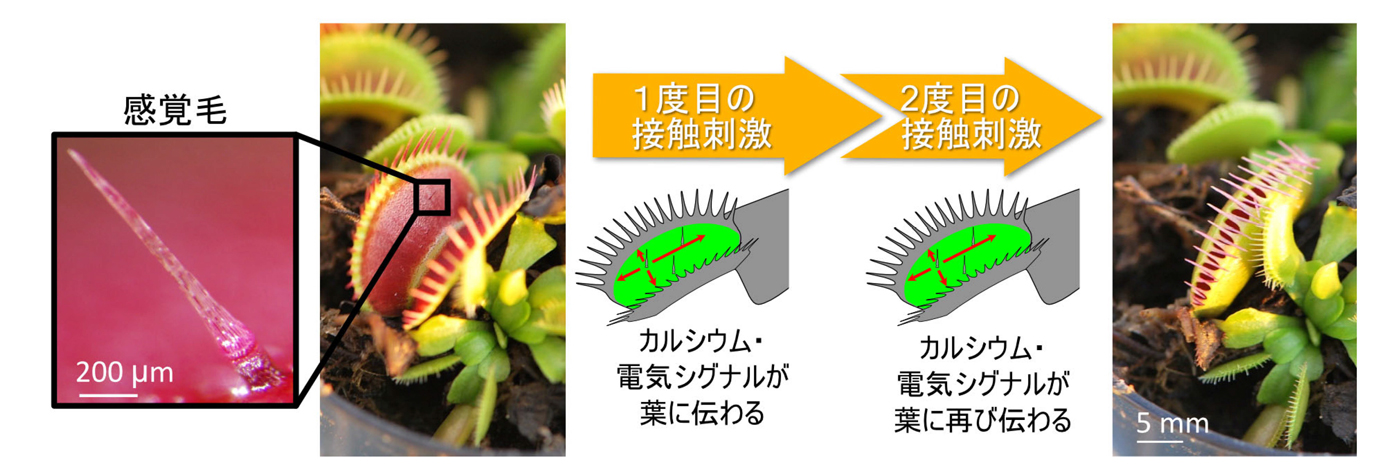

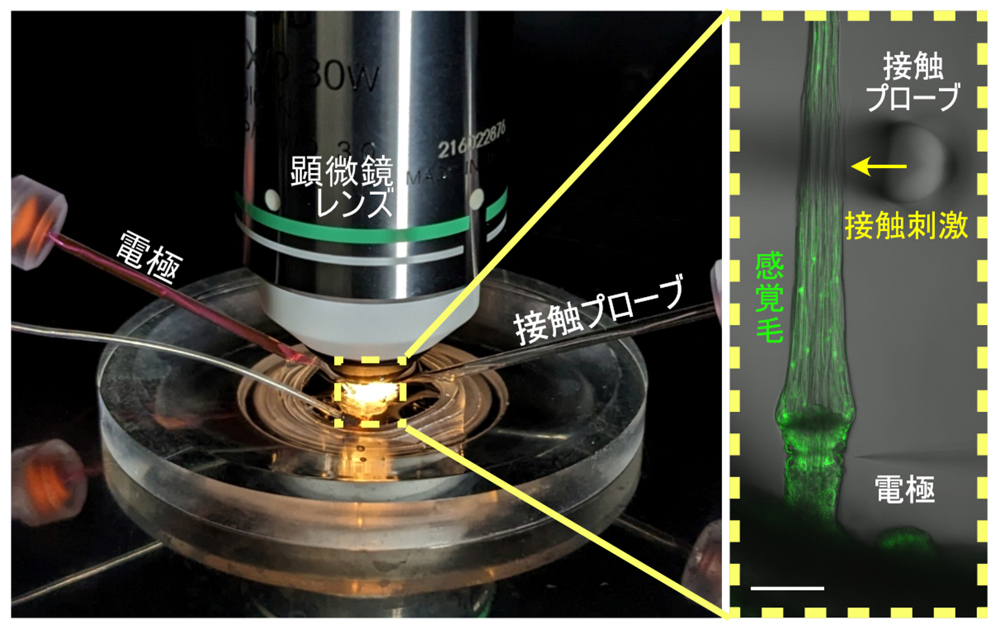

7を組み合わせ、ハエトリソウの感覚毛について細胞レベルでカルシウムシグナルと電気シグナルを同時に観察できるシステムを構築しました(図2)。

図2. カルシウムシグナル・電気シグナルの同時測定システム

図2. カルシウムシグナル・電気シグナルの同時測定システム

接触プローブで感覚毛に接触刺激を与えながら、二光子顕微鏡で組織深部のカルシウムシグナルを測定し、同時に、細胞に挿入した電極で1細胞レベルでの電気シグナルを測定することができる装置。

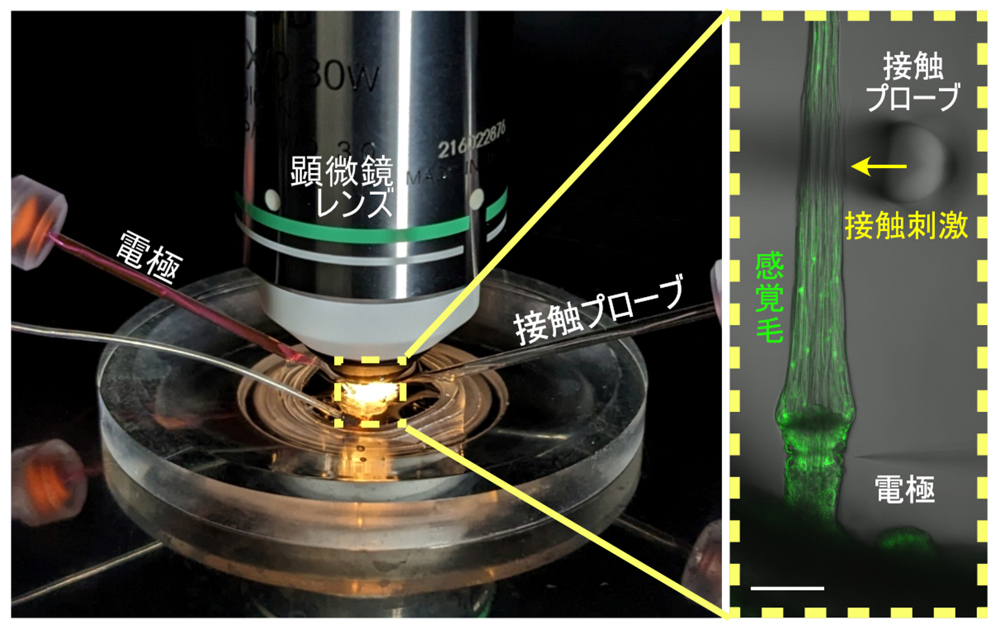

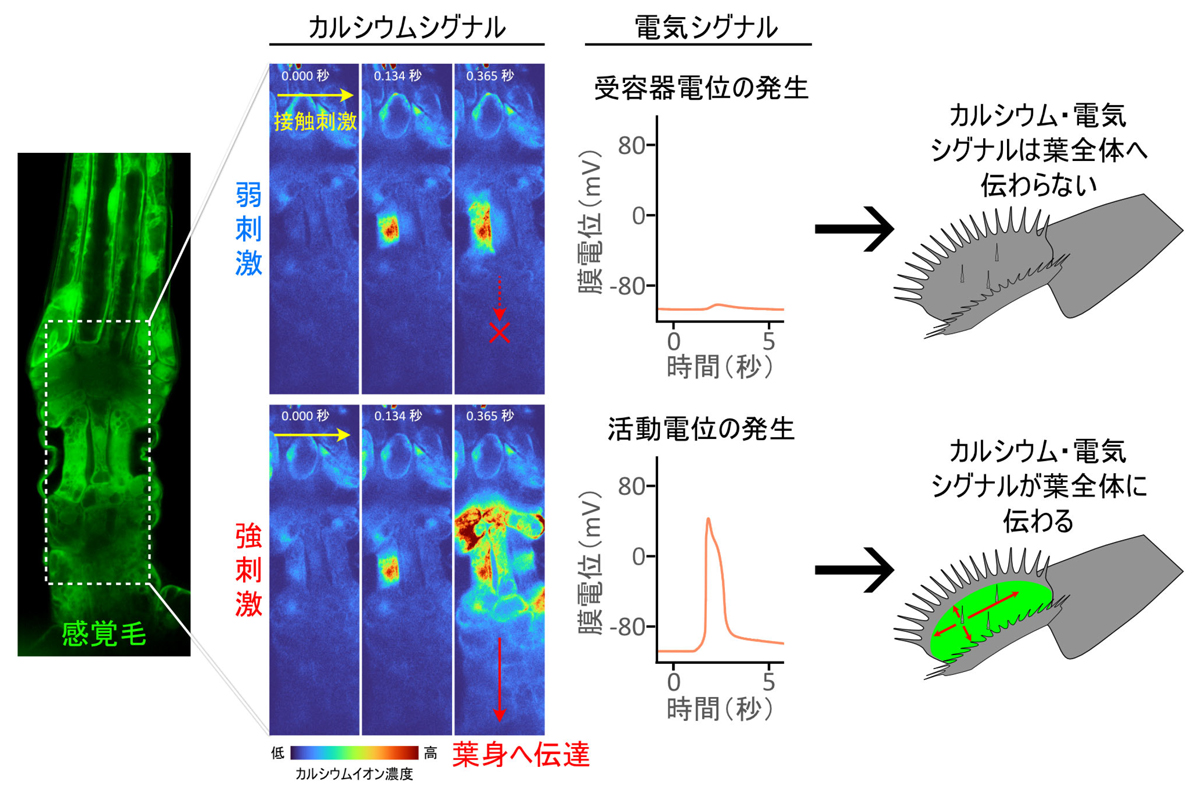

このシステムを用いて、感覚毛を小さく曲げて弱い刺激を与えると、曲げによって引っ張られた細胞周辺だけに伝わるカルシウムシグナルと微弱な電気シグナル(受容器電位

5)が発生しました(図3、上段)。一方で、大きく曲げて強い刺激を与えると葉全体の長距離に伝わる強い電気シグナル(活動電位

5)が発生し、加えて長距離に伝わるカルシウムシグナルが発生しました(図3、下段)。この時、感覚毛は曲げられた角度と、速度を検知していることが分かりました。また、曲げられたときに最初にカルシウムシグナルが発生する細胞を、レーザーを用いて除去したところ、カルシウムシグナルの長距離な伝播が起こらなくなったことから、この細胞が長距離カルシウムシグナルに必要であることが分かりました。

図3. 弱い刺激と強い刺激に応じたハエトリソウの感覚毛のカルシウムシグナルと電気シグナル

図3. 弱い刺激と強い刺激に応じたハエトリソウの感覚毛のカルシウムシグナルと電気シグナル

ハエトリソウの感覚毛に弱い刺激を与えると、刺激を受けた細胞とその周辺でカルシウムシグナルが見られ、遠くへ伝わらない電気シグナル(受容器電位)が発生しました(上段)。一方で、強い刺激を与えると、活動電位が発生して遠くまで伝わり、さらに葉身まで伝わる長距離カルシウムシグナルが発生しました(下段)。

次に、接触刺激の感知に関わる分子を明らかにするために、ハエトリソウの感覚毛で多く発現していることが知られていた

MECHANOSENSITIVE CHANNEL OF SMALL CONDUCTANCE–LIKE 10 (

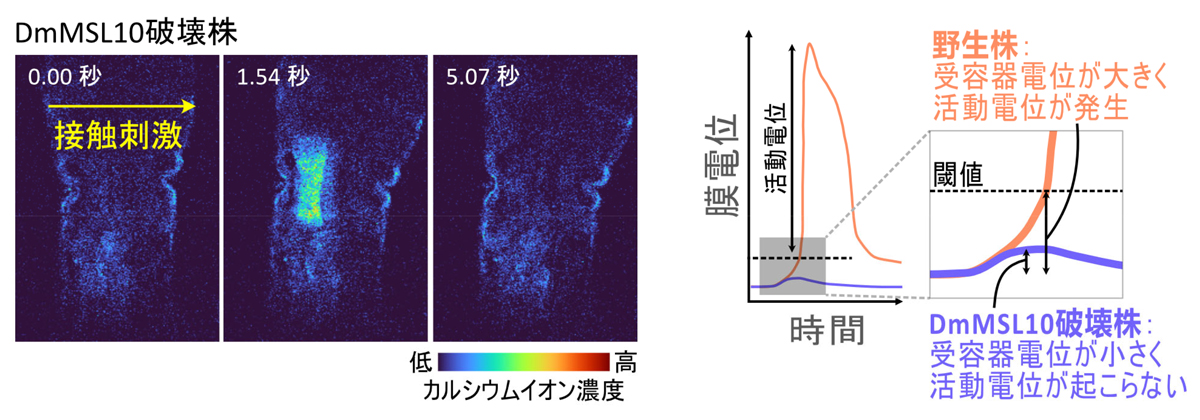

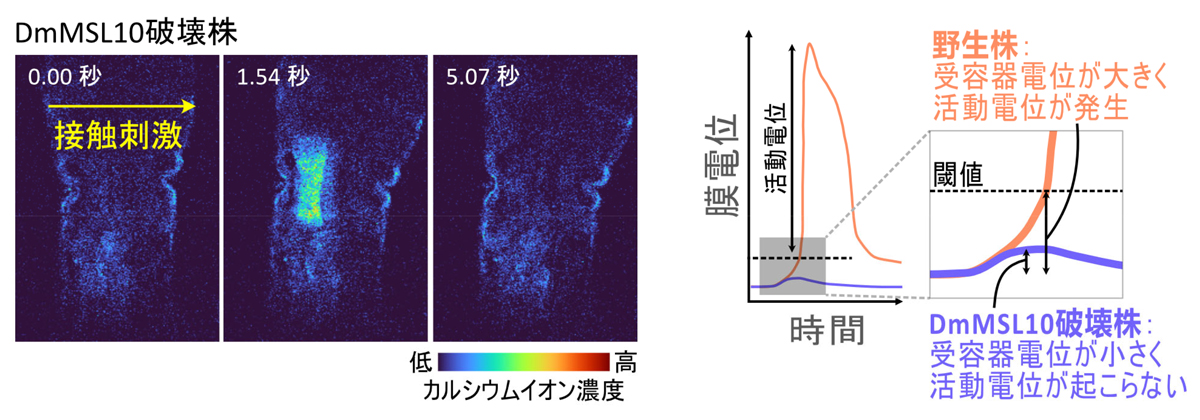

DmMSL10) 遺伝子の機能を壊した株(DmMSL10破壊株)を作り、感覚毛を曲げたときの応答を調べました。すると、通常の株(野生株)において長距離のカルシウムシグナルや活動電位が発生する強い刺激を与えても、DmMSL10破壊株ではこれらのシグナルが発生しませんでした。また、野生株では受容器電位が一定の大きさ(閾値[いきち])を超えると活動電位が発生する一方、DmMSL10破壊株では同じ刺激を与えても野生株に比べて受容器電位が小さく、活動電位が発生しないことが明らかになりました。これらの結果から、ハエトリソウは「受容器電位が閾値を超えたときに活動電位が発生する」という動物の神経と同じような仕組みをもっていることが分かり、感覚毛に触れられたときの受容器電位の形成にDmMSL10が重要な役割を果たしていると考えられます(図4)。

図4. DmMSL10破壊株の接触刺激に対する応答

図4. DmMSL10破壊株の接触刺激に対する応答

DmMSL10破壊株では、強い刺激を与えても活動電位が発生せず、カルシウムシグナルや電気シグナルが葉身まで伝わりませんでした(左図)。これは、DmMSL10破壊株で起こる受容器電位が野生株より小さく活動電位が起こらないためであることが分かりました(右図)。

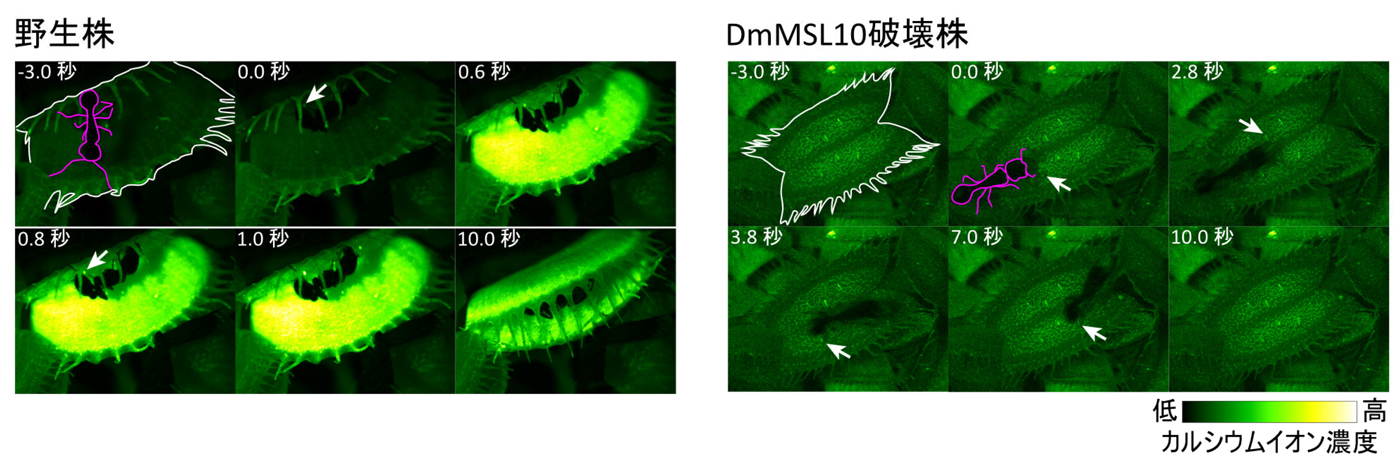

さらに、野生環境下でDmMSL10が獲物の感知に役立っているのかを調べるため、生態系を模倣した環境を構築し、歩き回るアリの存在をハエトリソウが検知できるのかを調べました。するとDmMSL10破壊株では、アリが感覚毛に触れたときに長距離のカルシウムシグナルが発生する確率が低いことが分かりました。また、DmMSL10破壊株ではアリを捕まえる確率も低い傾向があったことから、DmMSL10は獲物が引き起こすわずかな接触刺激を見逃さない高感度な検知システムに役立っていることが明らかになりました(図5)。以上のように、ハエトリソウには動物が持たない

DmMSL10遺伝子を使った新たな触覚の仕組みがあることが明らかになりました。接触刺激を感知する植物の“触覚”は様々な植物で知られているため他の植物でもハエトリソウと同様の仕組みを用いている可能性があり、本成果は動物とは異なる植物の“感覚”の解明に向けた大きな一歩になると期待されます。

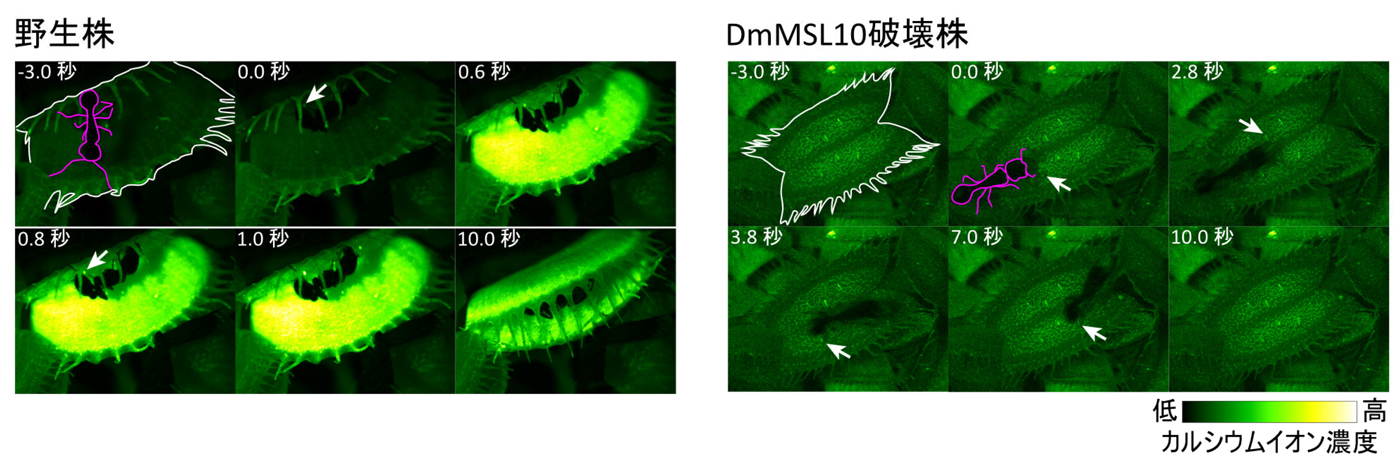

図5. DmMSL10破壊株の捕虫機能

図5. DmMSL10破壊株の捕虫機能

アリ(紫)が感覚毛に触れたときの応答(白矢印)を観察したところ、野生株(左図)では虫を感知してカルシウムシグナルが葉全体に伝わりましたが、DmMSL10破壊株(右図)では虫を感知できないことがありました。

用語解説

1. ハエトリソウ (Dionaea muscipula)

北アメリカの湿地帯に生息する食虫植物の一種。葉身を高速で運動させて動物を捕え、自身の栄養とします。葉身にある6本の感覚毛を用いて獲物からの接触刺激を感知します。接触刺激を感知すると葉全体に伝わるカルシウムシグナルと電気シグナルが生じ、2度の接触刺激を感知すると運動が起こります。

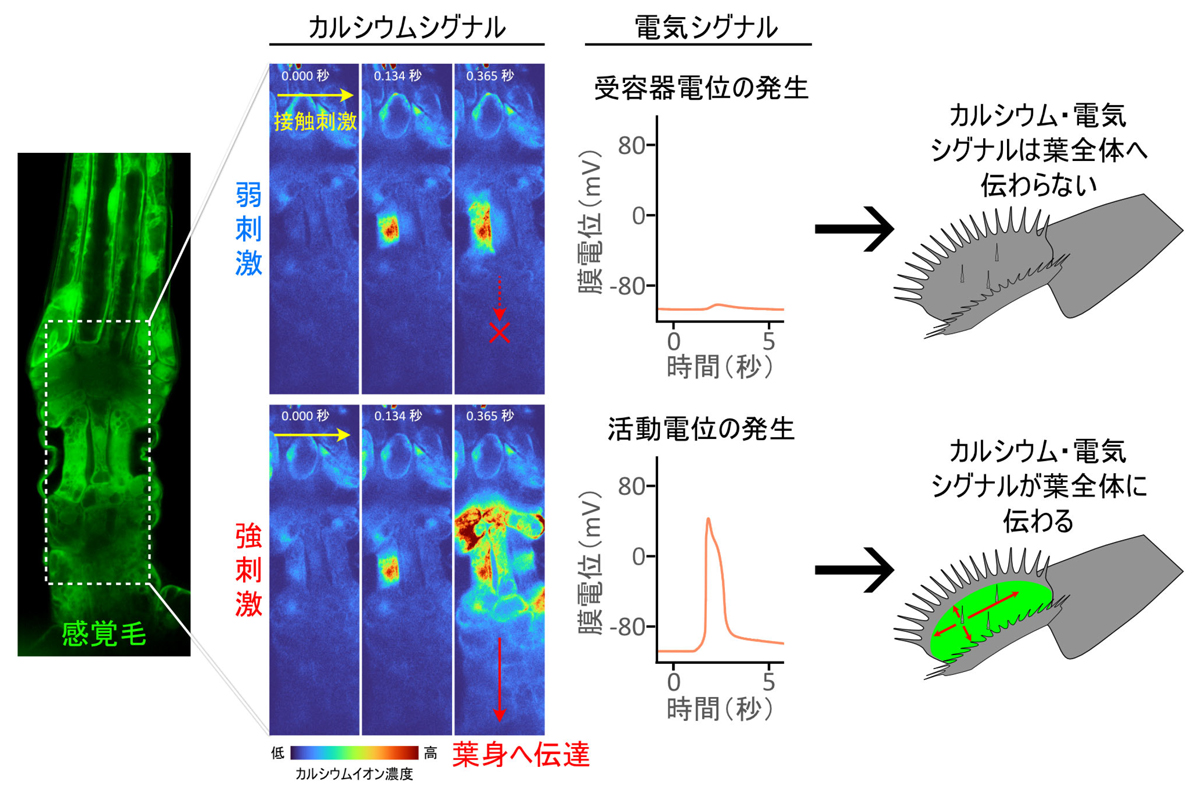

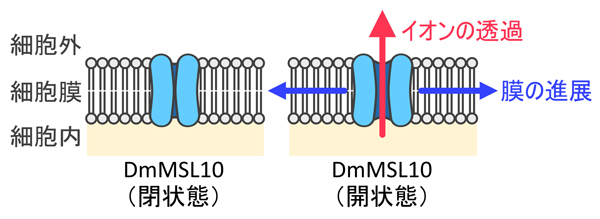

2. MECHANOSENSITIVE CHANNEL OF SMALL CONDUCTANCE–LIKE 10 homologue (DmMSL10)

細胞膜が伸展することによって活性化し、イオンを透過させるタンパク質をコードしている

MSL遺伝子のハエトリソウにおける相同遺伝子。大腸菌における相同遺伝子(

MscS)は浸透圧調整を担っており、菌類や植物で広く保存されていますが、動物には相同遺伝子が見られません。ハエトリソウでは他の組織に比べて特に感覚毛に多く発現しています。

DmMSL10(水色)は、細胞膜の進展に応じて開口し、イオンを透過させるイオンチャネルです。

3. カルシウムイオンのバイオセンサー(GCaMP)

緑色蛍光タンパク質(GFP)にカルシウムイオンを結合する領域を融合させた人工タンパク質 (Nakai et al.,

Nature Biotechnology 2001; Tian et al.,

Nature Methods 2009)。カルシウムイオンと結合することで緑色に光ります。

4. カルシウムシグナル

細胞内で遊離しているカルシウムイオンは多くの生物で筋肉の収縮や神経伝達などを担っています。細胞は細胞内カルシウムイオン濃度の変化を信号(カルシウムシグナル)として用いることで、後に続く様々な生理反応を制御しています。通常、細胞内のカルシウムイオン濃度は細胞外の1/10000倍ほどの低濃度となっています。

5. 電気シグナル、受容器電位、活動電位

動物では神経細胞などで活動電位をはじめとした電気的な変化が起こり、それが信号(電気シグナル)として伝わることで様々な情報を伝えています。刺激を受けた場所周辺(受容器)のみで起こる受容器電位や、長距離にわたり伝わる活動電位などがあります。ハエトリソウは植物において世界で初めて活動電位が記録された植物です。

6. 二光子顕微鏡

生きたまま生体内の蛍光像を取得することができる蛍光顕微鏡の一種。細胞レベルの解像度で組織の断面像を撮影することができます。特に二光子顕微鏡では組織深部の観察が可能です。

7. 電気生理装置

生体に接している、もしくは挿入してある電極から生物の電気信号を取得・増幅することで、活動電位をはじめとした電気シグナルを記録できる装置です。

【論文情報】

掲載誌:Nature Communications

論文名:MSL10 is a high-sensitivity mechanosensor in the tactile sense of the Venus flytrap

著者名:Hiraku Suda, Hiroki Asakawa, Takuma Hagihara, Shoko Ohi, Shoji Segami, Mitsuyasu Hasebe, Masatsugu Toyota

DOI:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63419-w

【研究支援】

科学研究費補助金:特別研究員奨励費(22J00902)、若手研究(21K15047)、特別推進研究(21H04978)、基盤研究(A)(24H00565)

科学技術振興機構:戦略的創造研究推進事業 ERATO(JPMJER2403)

基礎生物学研究所:共同利用研究(22NIBB441)

Suntory:SunRiSE

【問い合わせ】

研究に関して

国立大学法人埼玉大学 大学院理工学研究科 教授

豊田 正嗣 (トヨタ マサツグ)

国立大学法人埼玉大学 大学院理工学研究科 助教

須田 啓 (スダ ヒラク)

報道対応

国立大学法人埼玉大学 総務部広報渉外課

TEL:048-858-3932 / FAX:048-858-9057

e-mail:koho@gr.saitama-u.ac.jp

基礎生物学研究所 広報室

TEL:0564-55-7628 / FAX:0564-55-7597

e-mail:press@nibb.ac.jp

科学技術振興機構 広報課

TEL:03-5214-8404 / FAX:03-5214-8432

e-mail:jstkoho@jst.go.jp

図1. ハエトリソウの接触刺激感知と運動

図1. ハエトリソウの接触刺激感知と運動 図2. カルシウムシグナル・電気シグナルの同時測定システム

図2. カルシウムシグナル・電気シグナルの同時測定システム 図3. 弱い刺激と強い刺激に応じたハエトリソウの感覚毛のカルシウムシグナルと電気シグナル

図3. 弱い刺激と強い刺激に応じたハエトリソウの感覚毛のカルシウムシグナルと電気シグナル 図4. DmMSL10破壊株の接触刺激に対する応答

図4. DmMSL10破壊株の接触刺激に対する応答 図5. DmMSL10破壊株の捕虫機能

図5. DmMSL10破壊株の捕虫機能