基礎生物学研究所

2017.09.06

自然科学研究機構 基礎生物学研究所

東京大学大学院理学系研究科

生物には各々の種類に応じた特徴的な形や大きさがあります。この形や大きさは、器官の中で細胞が分裂する時期や場所を正確にコントロールすることで決まります。岡崎統合バイオサイエンスセンター/基礎生物学研究所の川出 健介 特任准教授は、仏国ジャック・モノー研究所の谷本 博一 研究員、立教大学の堀口 吾朗 准教授、東京大学の塚谷 裕一 教授(岡崎統合バイオサイエンスセンター 客員教授)との共同研究により、植物の葉では、ANGUSTIFOLIA3(AN3)という転写共役因子*1がシンプルな拡散という物理現象で濃度の勾配をつくり、それに応じて細胞の分裂する時期や場所が決まっていることを発見しました。この成果は、米国東部時間2017年9月5日(日本時間6日午前1時)に米国生物物理学会誌Biophysical Journalに掲載されます。

*1転写共役因子

遺伝子のオン/オフを調節するタンパク質の一種

【研究の背景】

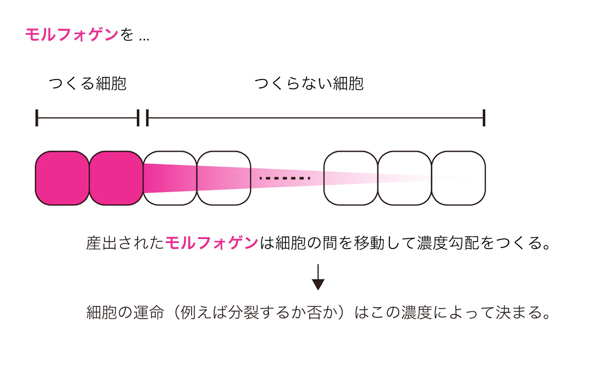

生物の体を構成する器官は細胞が集まってできています。したがって、器官の形や大きさを適切に決めるためには、細胞がいつ・どこで分裂するのかを正確にコントロールしなくてはなりません。その仕組みを説明するひとつの考え方に「モルフォゲン濃度勾配」というものがあります。モルフォゲンは濃度に応じて細胞の運命を決めるタンパク質などの化学物質であり、これまで複数同定されています。興味深いのは、器官の中の限られた細胞でモルフォゲンは生産され、そこから周囲へと拡がることで濃度勾配ができる点です(図1)。多くの生物が器官を作るときにモルフォゲン濃度勾配を利用していることから、これは形や大きさを決める基本原理のひとつだと考えられています。DNAの二重らせん構造を解明してノーベル賞を授賞したFrancis Crick教授は、半世紀ほど前に、このモルフォゲン濃度勾配はシンプルな拡散現象で理論的には捉えることができると提案していました(拡散モデル;Crick, 1970)。これは、器官の形や大きさを決める仕組みを簡潔に説明できる魅力的なアイデアです。ですが、その後の盛んな研究から、拡散モデルでは説明できないモルフォゲン濃度勾配が多数見つかりました。そこで今では、非常に限定されたケースにしか適用できないモデルだと考えられるようになっていました。

図1. モルフォゲン濃度勾配の基本的な考え方

【研究の成果】

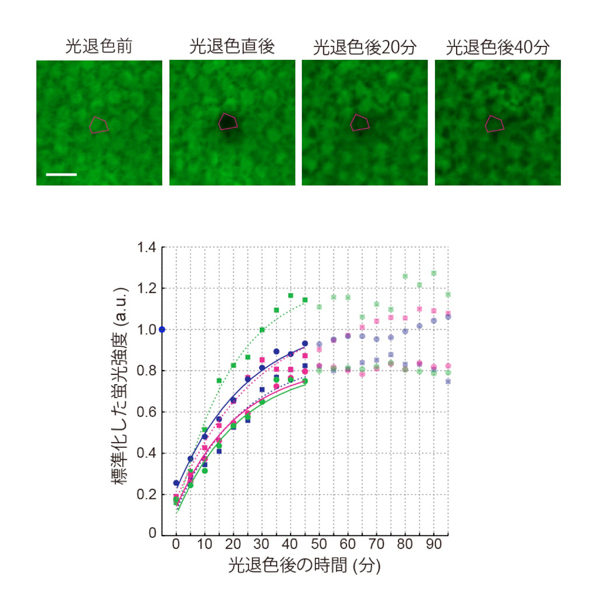

植物には、原形質連絡という独自の細胞の構造があります。これは、ごく簡単に言えば隣り合う細胞をつなぐトンネルのようなものであり、タンパク質も通り抜けることができます。発表者のグループは、原形質連絡を通る物質輸送網であれば、上記の拡散モデルを適用できるかも知れないと考えて研究を始めました。そこでまず、葉を実験材料として、蛍光退色後蛍光回復法(Fluorescence Recovery After Photobleaching; FRAP)という顕微鏡を用いた実験により、原形質連絡を通るときのタンパク質の移動能を測定しました(図2)。そうしたところ、原形質連絡内のタンパク質の移動は物理的な拡散現象であることが分かりました。さらに、葉全体の拡散性を定量することで物質輸送網の全体像を明らかにし、葉における拡散モデルを作りました。

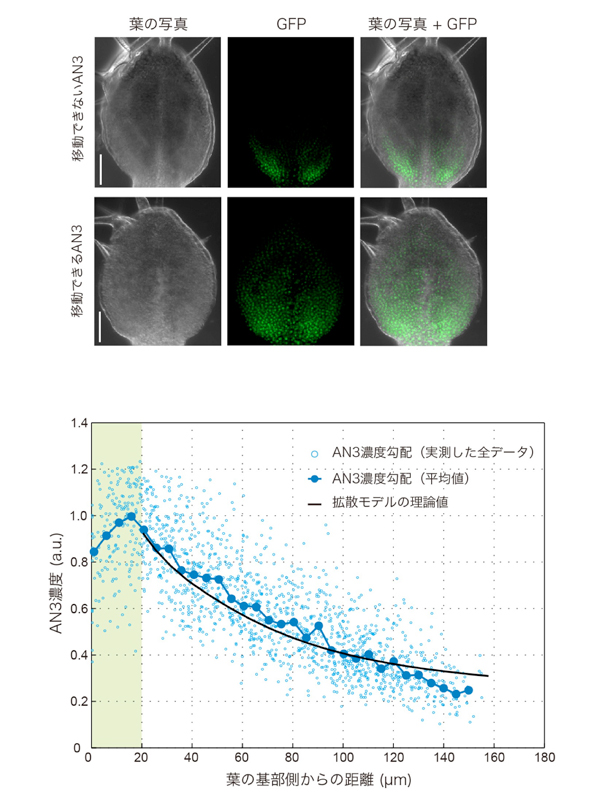

次に発表者のグループは、植物の葉においてモルフォゲン濃度勾配のできる仕組みが、この拡散モデルで説明できるのか検証しました。そのために、葉の中のAN3の分布と細胞の分裂の頻度に着目しました。これまでの発表者らの研究から、AN3は様々な遺伝子のオン/オフを調節する転写共役因子であり、濃度に応じて葉の細胞分裂の頻度をコントロールしていることや、細胞の間を移動して働いていることを明らかにしてきました(Fujikura et al., 2009; Horiguchi et al., 2005; Kawade et al., 2013; Kim and Kende, 2004)。それらに加えて、本研究では、葉の基部(葉の柄がある方)から先端部(葉の先の方)にむかいAN3が濃度勾配を作り、それに応じて細胞の分裂頻度が変化していることを明らかにしました(図3)。そこで、このAN3濃度勾配ができる仕組みを実験および理論的に解析したところ、まさに拡散モデルで十分に説明できることが分かりました。つまり、モルフォゲン様物質AN3の濃度勾配ができる仕組みこそ、半世紀ほど前に提案された拡散モデルだったのです。

図2. FRAP解析

(上)全身で緑色蛍光タンパク質(GFP)を作っているシロイヌナズナ株の葉をFRAP解析の実験材料にして、原形質連絡を通るタンパク質の移動能を調べた。マゼンタ色で囲っている中央の1細胞にレーザーを照射すると、GFPの蛍光が退色する。引き続き観察していると、周囲の細胞からGFPが移動して来ることで、中央の細胞の蛍光強度は回復する。スケールバー = 10 µm.

(下)GFP蛍光強度の変化を時間の経過とともに示すと、指数関数的に回復していることが分かる。これは、GFPが原形質連絡の中を拡散していることを意味する。

図3. 葉におけるAN3濃度勾配

(上)遺伝子操作により細胞の間を移動できなくしたAN3、もしくは、移動できるAN3を作る葉の写真を示す。どちらのAN3にもGFPが融合しているので、GFPの蛍光でAN3の分布を検出できる。葉の写真とGFPは、同じ葉を同じ視野で撮影している。移動できないAN3に比べて、移動できるAN3では分布が拡大しており、これは細胞の分裂頻度と対応していた。スケールバー = 50 µm.

(下)移動できるAN3は葉の基部側20 µm程度で限定的に産出され、先端部へと移動することで濃度勾配をつくる。水色は実測値、黒色は拡散モデルによる理論値を示す。両者がきれいに一致するのが見て取れる。

【今後の展望】

これまで、モルフォゲン濃度勾配のよる器官の形や大きさの決定は、主に動物において見いだされたものでした。しかし、本研究により、植物の葉では同様の基本原理が働いていることや、その勾配はシンプルな拡散現象で説明できることが分かりました。動物と植物では器官のつくりや、働く遺伝子に大きな違いがあります。しかし、モルフォゲン濃度勾配という基本戦略をどちらも採用しているのは重要な発見です。今後、植物におけるAN3濃度勾配の研究を発展させ、動物で分かっている知見と比較することで、生物の形や大きさが決まる仕組みの肝となる部分が明らかになるはずです。特に、拡散モデルは非常にシンプルであり、それゆえに手の込んだ濃度勾配の調整が難しいかもしれません。そこで、拡散モデルが環境変化に対応してどのように変化し、それによってどのように器官の形や大きさが変化するのか、という点は次に解くべき課題だと考えています。

また、器官の形や大きさを決める重要な仕組みとして、モルフォゲン濃度勾配に加えて、自己受容システムというものも提案されています(Hamant and Moulia, 2016)。これは、細胞が増えると器官内に物理的な圧が高まり、細胞はそれを感知することで分裂するか否かを決めるという仕組みです。本研究で見いだしたAN3濃度勾配と、このような自己受容システムとの関係は全く調べられていません。これは、物理的な刺激を葉に与えた際に、AN3濃度勾配がどのように応答するのか研究することで明らかになると考えられます。このように、モルフォゲン濃度勾配と自己受容システムの関係性を丁寧に記述することも、次の重要な課題です。

このような研究は、生物の多様な形や大きさがどのようにして作られるのか、統合的に理解するヒントになります。また、それを活用して、面白い形や有用な大きさの植物を育種し、私たちの生活をより豊かにすることにもつながるものです。

【発表雑誌】

米国生物物理学会誌 Biophysical Journal(バイオフィジカル ジャーナル)

論文タイトル:Spatially different tissue-scale diffusivity shapes ANGUSTIFOlIA3 gradient in growing leaves

著者:Kensuke Kawade, Hirokazu Tanimoto, Gorou Horiguchi, Hirokazu Tsukaya

【研究グループ】

本研究は、岡崎統合バイオサイエンスセンター/基礎生物学研究所の川出 健介 特任准教授、仏国ジャック・モノー研究所の谷本 博一 研究員、立教大学の堀口 吾朗 准教授、東京大学/岡崎統合バイオサイエンスセンターの塚谷 裕一 教授による共同研究グループの成果です。

【研究サポート】

本研究は、岡崎統合バイオサイエンスセンター・BIO-NEXTプロジェクト、文部科学省科学研究費助成事業・新学術領域「植物発生ロジック」や若手(B)、公益財団法人 住友財団 基礎科学研究助成の支援のもと行われました。

【本研究に関するお問い合わせ先】

基礎生物学研究所 植物発生生理研究室

特任准教授 川出 健介

TEL: 0564-59-5883

E-mail: kawa-ken@nibb.ac.jp

【報道担当】

基礎生物学研究所 広報室

TEL: 0564-55-7628

FAX: 0564-55-7597

E-mail: press@nibb.ac.jp

東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室

TEL:03-5841-0654

E-mail:kouhou.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp