イメージング技術の進歩がめざましい昨今、従来では観察が難しい生体内の微細構造や分子動態の観察、微小環境測定など様々なことが可能になりました。しかし、これらのイメージング技術を研究に適用する場合、そもそも顕微鏡についてきちんと理解していないと思わぬ落とし穴に落ちてしまうことになりかねません。本トレーニングコースではただ顕微鏡を使えるようになるのではなく、なぜ顕微鏡を通して微細な構造を観察できるのか、その原理について座学の他に顕微鏡光学系を組み立てる実習を通して学習していくことを目標としています。

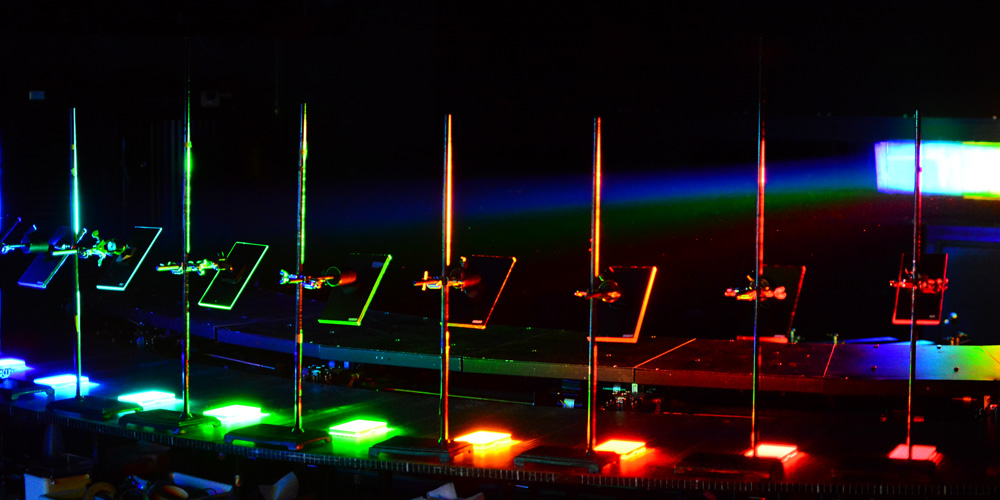

前期 講義の様子

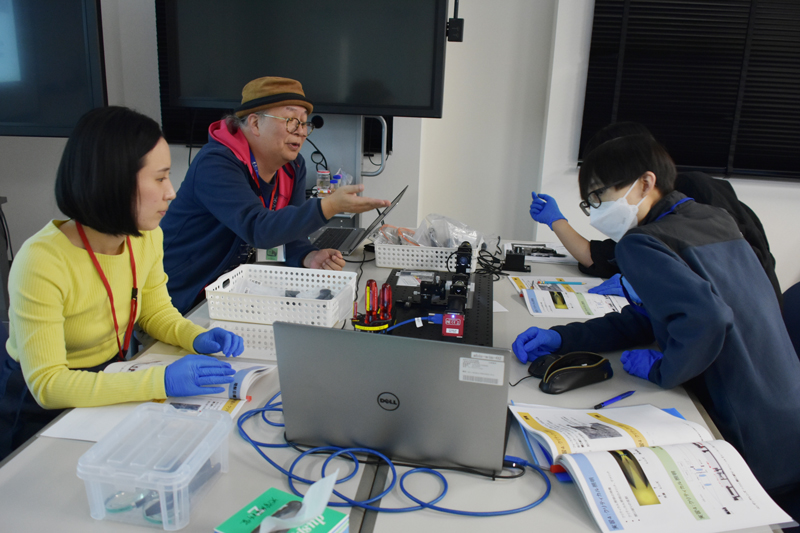

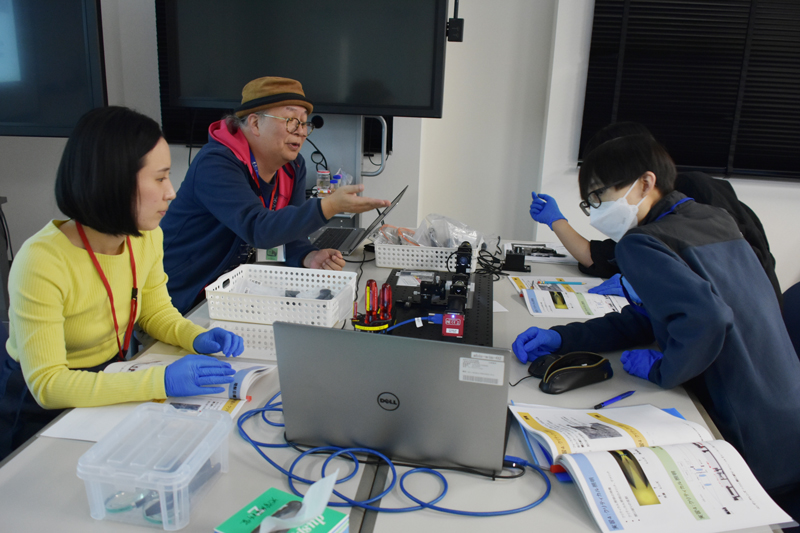

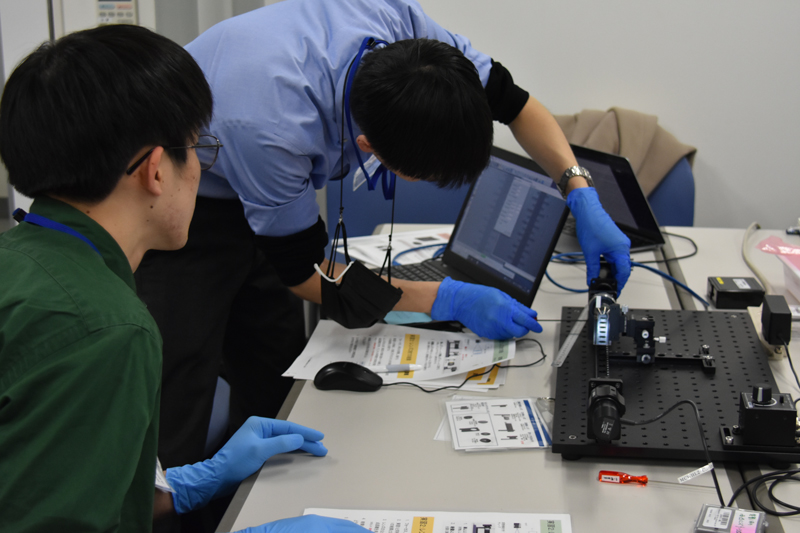

前期 実習の様子

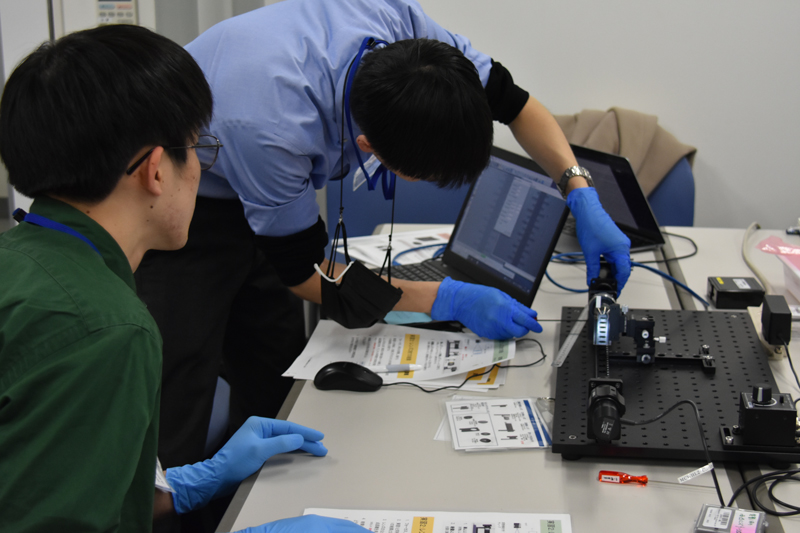

後期 実習の様子

【受講者数】

受講者数 20名(前期10名+後期10名)(応募者 54名)

【開催報告】

オーガナイザー 亀井 保博

(基礎生物学研究所 バイオイメージング解析室)

学術変革領域研究(学術研究支援基盤形成)「先端バイオイメージング支援プラットフォーム(ABiS)」の主催、基礎生物学研究所、生理学研究所、生命創成探究センター(ExCELLS)、学術変革領域研究「散乱透視学」、学術変革領域研究「ジオラマ行動学」、ソーラボジャパンの共催により、「基礎から学ぶ顕微鏡光学系実習/OPTICAL MICROSCOPY PRINCIPLE TRAINING COURSE; 以下OPT2023」を11月20-22, 27-28日に開催しました。本コースは、特定機種の顕微鏡の技術習得ではなく、光学顕微鏡の基本原理を座学で学び、さらに、レンズやフィルターなどの光学デバイスを光学定盤上に追加しカスタム顕微鏡を組み立てる実習により、原理の理解を定着させるように座学と実習のプログラムを組みました。受講対象者は、顕微鏡イメージングの初学者から、顕微鏡を自作してみたい研究者や技術職員などの研究支援担当者と設定しました。

本コースの内容は、基礎座学40%、組立実習40%、先端顕微鏡技術解説20%とし、基礎座学は光を知る事から始め、レンズの役割、カメラの原理、蛍光、蛍光タンパク質などを学び、実習では、明視野・蛍光顕微鏡を組み立てて、最後は共焦点顕微鏡の原理を理解するための課題を行いました。高度な顕微鏡技術や先端バイオイメージング手法の座学として、二光子顕微鏡、超解像顕微鏡、ライトシート顕微鏡なども学びました。

最後に、準備、運営ならびに講義にご尽力いただいた講師および世話人の皆様に御礼申し上げます。

Program

前期

1日目 11月20日(月)

開会の挨拶

【講義1】光とその性質

【講義2】光学デバイス基礎[レンズ編]

【講義3】顕微鏡光学系基礎

光学系組み立て実習1,2,3

実習1:撮像系の構築(レンズ1枚での結像)

実習2:撮像系の構築(レンズ2枚での結像)

実習3:透過照明系の構築・レンズ1枚による照明

2日目 11月21日(火)

【講義4】光学デバイス基礎[検出器編]

【講義5】蛍光基礎・蛍光イメージング基礎

【講義6】サンプル調製の妙

光学系組み立て実習4,5,6

実習4:透過照明系の構築・クリティカル照明

実習5:透過照明系の構築・ケーラー照明

実習6:蛍光観察光路の構築

実習機と実機の対応確認

施設見学

3日目 11月22日(水)

【講義7】共焦点顕微鏡・二光子顕微鏡

【講義8】超解像顕微鏡

【講義9】ライトシート顕微鏡

ソーラボテクニカルセミナー「カスタム顕微鏡を設計してみよう」

実習7:蛍光照明光路の改変

閉会の挨拶

イメージングコンサルテーション(任意参加)

後期(講義は11/20-22にオンライン受講またはオンデマンド受講のいずれか)

1日目 11月27日(月)

開会の挨拶

光学系組み立て実習1,2,3,4,5

実習1:撮像系の構築(レンズ1枚での結像)

実習2:撮像系の構築(レンズ2枚での結像)

実習3:透過照明系の構築・レンズ1枚による照明

実習4:透過照明系の構築・クリティカル照明

実習5:透過照明系の構築・ケーラー照明

3日目 11月28日(水)

光学系組み立て実習6,7

実習6:蛍光観察光路の構築

実習7:蛍光照明光路の改変

実習機と実機の対応確認

閉会の挨拶

イメージングコンサルテーション(任意参加)