【About the Course】

NIBB-Princeton Joint Proteomics Training Course 2024 - Advanced proteomics to define protein function and dynamic regulation - is a 3-day practical course combining hands-on training and lectures. It is being held for the first time after the course in 2017. In the upcoming course, students will learn essential skills in proteomic sample preparation, LC-MS/MS instrument method development, quantitative proteomics analysis, and data interpretation. In the hands-on training, students will focus on sample preparation for whole proteome and proximity labeling quantitative mass spectrometry analysis. The students will take these datasets through guided, hands-on bioinformatics tutorials utilizing open-source software platforms to perform quantitative and functional analysis. Course lectures will cover a range of topics, from the basics of LC-MS/MS instrumentation to emerging proteomics technologies, including protein complex analysis, spatially restricted proteomes, near single cell samples, and bioinformatic strategies for data analysis and biological interpretation. We are pleased to have Prof. Ileana Cristea and Dr. Todd Greco from Princeton University, and Prof. Hidetaka Kosako from Tokushima University who are world-leading scientists in this field, to give intensive lectures and experimental instruction on mass-spectrometry and bioinformatics, and proximity labeling analyses.

【開催報告】

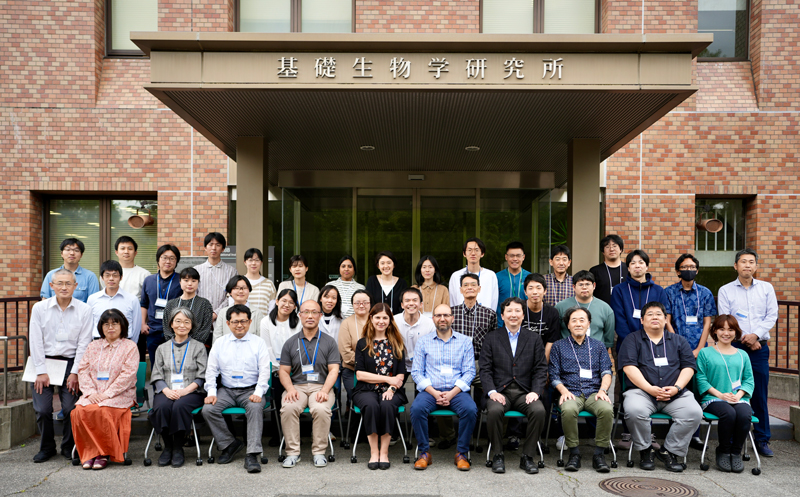

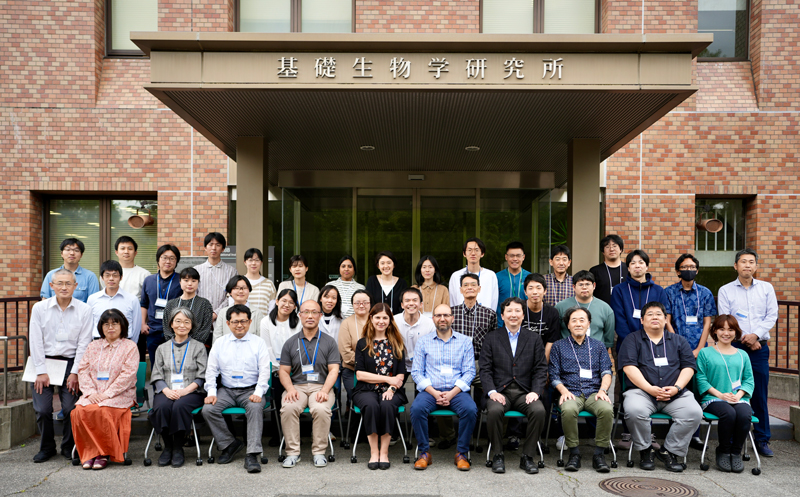

木々の葉が鮮やかな5月半ば、実に7年ぶりにプリンストン大学と合同でプロテオーム解析の国際トレーニングコースがここ岡崎で開催された。自然科学研究機構(上野直人教授)の強力なサポートの下、プリンストン大学からIleana Cristea教授、Todd Greco博士を講師として招聘し、さらに連携機関である徳島大学先端酵素学研究所から小迫英尊教授をお迎えして、基礎生物学研究所を含む4機関が緊密に協同しコースの運営にあたった。実験スペースに限りがある中でなるべく多くの受講生が参加できるプログラムを組み、応募総数38名から最終的に29名が参加した。惜しくも選に漏れてしまった方には、ぜひ次の機会にまた応募いただきたい。国外機関からは1名(カタール)、国内機関からは4名の外国籍の受講生が参加し、全体の男女比はおおよそ6:4であった。

コースは3日間、座学と実習を組み合わせた形でおこなわれた。開会にあたり、阿形清和 基礎生物学研究所長から現代の生物学研究におけるプロテオーム解析の重要性についてコメントがあり、受講生に対して解析手法を修得するよう激励の言葉をいただいた。コースはCristea教授の講義からスタートし、イントロダクションとして質量分析装置を用いたプロテオーム解析とは何か、そしてタンパク質定量の原理について概説された。続いての講義では、Todd博士から質量分析装置の機器としての原理についてさらに詳細な説明がなされた。

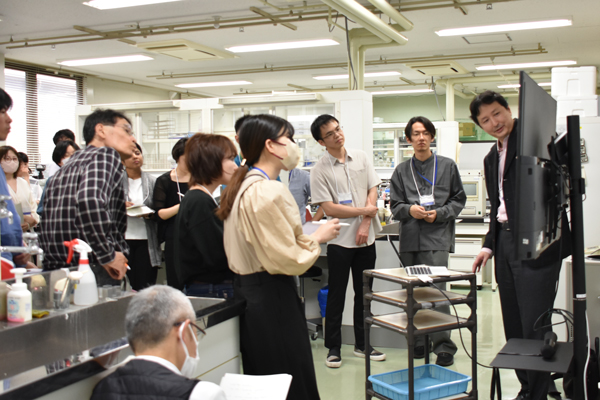

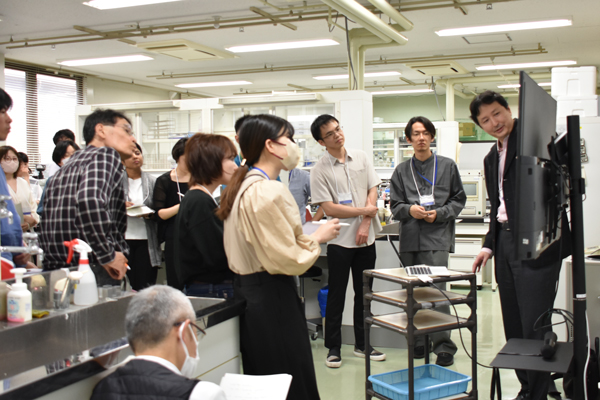

今回「近接依存性標識法を用いたプロテオーム解析」をテーマに、サンプル調製の手順を一通り学ぶことに焦点を絞り、1日目午後から実験室での実習がスタートした。はじめに小迫教授から原理について解説があり、その後、6班に分かれてサンプル調製をおこなった。実習中、受講生から講師陣に対し活発に質問があり、配布したプロトコルに書き込まれた多数のメモから、積極的に学んでいる様子が窺えた。タンパク質試料をオーバーナイトで酵素消化する工程を開始した所で1日目の実習が終了し、場所を職員会館に移して懇親会がおこなわれた。懇親会では、受講生と講師陣が打ち解けた様子で自身の研究や留学のことなどについて話を弾ませていた。

2日目は、実習パートではサンプル調製の続きの工程をおこない、座学パートではタンパク質間相互作用やデータ解析について講義があった。ハイライトは、受講生が調製したサンプルを質量分析装置にかける工程であり、トランスオミクス解析室に移動して実物の質量分析装置の前で牧野技術職員(基生研)から説明があった。当初、新型質量分析装置timsTOF fleX(Bruker社)を用いる計画であったが、機器の不調により、Orbitrap Elite(Thermo Fisher Scientific社)を用いた解析した。バックアッププランとして、先端酵素学研究所にて姉妹機であるtimsTOF HTにて予備データを取得していたおかげで、結果として、特性が異なる装置のデータを受講生が比較、解析することができ良かった。

3日目は、Cristea教授の講義に加え、多くの時間をバイオインフォマティクス実習に費やした。Todd博士の解説に従って、班ごとに解析用PCを用いてデータ解析から結果を図にして示す所まで一通り実習をおこなった。駆け足となってしまった部分については、受講生が自ら復習できる様に、コース中に取得した生データ(及び事前に取得した予備データ)を配布し、解析ツールや参考文献等についても情報を提供した。

本コースでは目玉企画として、3日間毎日特別講義(Scientific Lectures)をハイブリッドでおこない、オンサイトの受講生に加え、所内、連携機関に対してライブ配信をおこなった。Cristea教授は、プロテオーム解析を基盤とした、ウィルス感染のミクロ環境におけるオルガネラ間、細胞間コミュニケーションについて講演され、まさに我々が推進している「超階層生物学」のお手本の様な研究にとても感銘を受けた。小迫教授は、近接依存性ビオチン標識法に関連する種々の技術開発について講演され、革新的な技術開発と共に、膨大な数の共同研究をさばいておられることに驚嘆した。Todd博士は、ハンチントン病に関連して、病理生物学におけるプロテオーム解析手法を用いたタンパク質間相互作用の研究について講演され、応用研究につながる大変興味深い内容であった。

コース最後には、パネルディスカッションの形でまとめのセッションをおこなった。上野教授が司会となり、Cristea教授、Todd博士、小迫教授、重信教授(基生研)、吉田がコースの感想を述べ、プロテオーム解析の現状と未来について語り合った。撮影の都合で、受講生は隣室にて画面越しに視聴する形となったが、講師陣の所感や展望から何かし得るものがあったとしたら幸いである。上野教授から、各機関、及び、運営スタッフへの謝辞があり閉会となった。

本コースの開催にあたり多くの方々に支援いただいた。特に、実験室実習や質量分析装置による解析などテクニカルな部分で、技術職員の西野耕平博士(徳島大)、牧野由美子氏(基生研)、森友子氏(基生研)のサポートが特に不可欠であったことを、御礼の意味を込めてここに書き記しておく。

吉田拓也(基礎生物学研究所 超階層生物学センター)

Program

May 15th, 2024

Proteomics Lecture I; Preparation of experimental samples;

May 16th, 2024

Proteomics Lecture II; LS-MS/MS analysis;

May 17th, 2024

Proteomics Lecture III, Data analysis