基礎生物学研究所

生物の模様は、遺伝情報の全体であるゲノムの変化により生じることがあります。このような変化は、生物に個性や多様性をもたらします。その理解を深めるために、アサガオの多様な模様を研究しています。また、模様のもととなる花色の研究と、アサガオの研究環境の整備を進めています。また、ナショナルバイオリソースプロジェクト・アサガオに参画し、アサガオの遺伝資源の収集・保存・提供も行っています。

ゲノムが変化することで現れるアサガオの模様

ゲノムの変化は、動植物の着色に関与する遺伝子の発現を調節することにより、模様の形成に関わることがある。トウモロコシの種子やショウジョウバエの目に現れる斑入り模様の研究からは、ゲノムを変化させて遺伝子の働きを調節する「動く遺伝子」と「エピジェネティクス」の存在や役割が明らかにされてきた。一方、日本独自の園芸植物であるアサガオでは、エピジェネティクスなどによるゲノムの変化が模様として容易に観察できる。その多様な模様を調べることで、ゲノムの変化と遺伝子の働きが調節される、さまざまな仕組みの理解を進めている。

多彩な花の色は、色素の構造だけでなく、細胞内外のさまざまな要因で決まる。アサガオが本来の青色になるためには、青く発色する色素の生合成だけでなく、色素が蓄えられる液胞の中の酸性度が高くなることが重要な要因である。これらの要因が失われると、青色以外の花が咲く。アサガオの多彩な花色を利用することで、色素の生合成や液胞内の酸性度調節の仕組みを研究している。

アサガオは、実験植物として都合の良い性質だけでなく、ほかの実験植物にはない特性も持っているため、国内外で幅広く研究されている。その研究を発展させるために、アサガオの全ゲノム配列の解読やデータベースの構築、研究ツールの開発など、研究基盤の整備を行なっている。さらに、全ゲノム解読によって、アサガオの形態や着色などに関連する多様な変異の原因遺伝子の特定も進めている。

基礎生物学研究所はナショナルバイオリソースプロジェクト・アサガオの分担機関であり、代表機関である九州大学と連携して、その遂行を担っている。当研究室では259の花色に係わる突然変異系統、17万5千のDNAクローンや花弁特異的発現ベクター等を保存し、国内外の研究者に提供している。

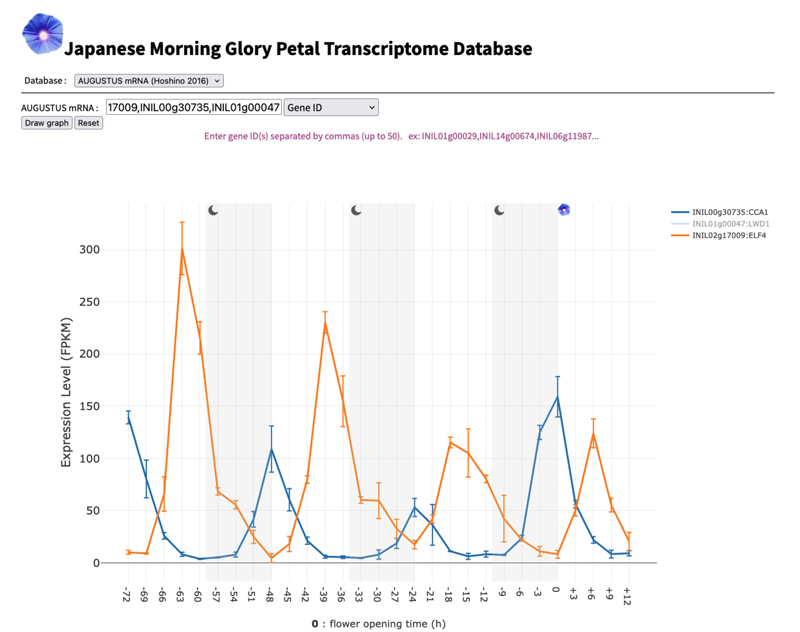

図1. アサガオの花弁における遺伝子発現のデータベース

花弁で働く全遺伝子の発現量を、開花の3日前から半日後まで3時間ごとに解析してデータベース化した。例として、24時間周期で発現する2つの遺伝子を示している。

共同利用研究の募集:アサガオのバイオリソースを活用した研究を積極的にサポートします。共同利用研究についてもご相談ください。

星野 敦 助教 E-mail: hoshino@nibb.ac.jp