広報室で作った<プラナリアぬいぐるみ>と教え子たちから還暦の時にプレゼントされた<DNAネオン>(安彦哲男氏作)

基礎生物学研究所

広報室で作った<プラナリアぬいぐるみ>と教え子たちから還暦の時にプレゼントされた<DNAネオン>(安彦哲男氏作)

基礎生物学研究所の所長としての最後の正月を迎えた。私の場合、1984年に初めて岡崎で正月を迎え、1991年の正月まで8回にわたり岡崎正月を迎えた過去がある。6年前に所長として研究所に戻ってきたので、今回が岡崎での14回目の正月となった。41年前の研究所と比べる正月となった。

1980年代の設立当初は文部省直轄の国立研究所としてのイメージが強く、海外と比べると貧弱な日本の研究環境に一石を投じる研究所を国家政策として創設した感じだった。すなわち、イギリスやアメリカに行かなくても日本にいても世界に互する研究ができる環境を作り、それでどこまで海外と渡り合えるかを検証するために作られた研究所だった。それゆえに、補正予算が付くときには優先的に予算が振り分けられている感じだった。そして、大隅良典さんがノーベル賞を受賞したことで、先端的な研究環境を作れば世界を牽引する研究が日本でもできることを基礎生物学研究所は実証したのである。

80年代は『岡崎国立共同研究機構』として共同研究を行う研究所と名打ってはいたものの、共同研究の建前は整えつつ、本音は世界を驚かせる研究を展開することを目指して研究に邁進していたような気がする。そして、基礎生物学研究所はノーベル賞という誰もが納得する成果へと結びつけたのである。

しかし、30年後に所長として岡崎に戻ってくると、共同利用・共同研究へのエネルギーの投資、総研大での若手教育への投資、とかなりの様変わりを感じた。そんな中、各部門は先端研究を展開しつつ、共同利用・共同研究もし、大学院生の教育をし、外部資金で獲得した間接経費で研究所の予算を支えるという、とんでもないパフォーマンスを展開していることに驚かされた。よりサイエンスに集中できる環境を作ってさらに世界に飛び出た研究を創出することが所長の課題になった。

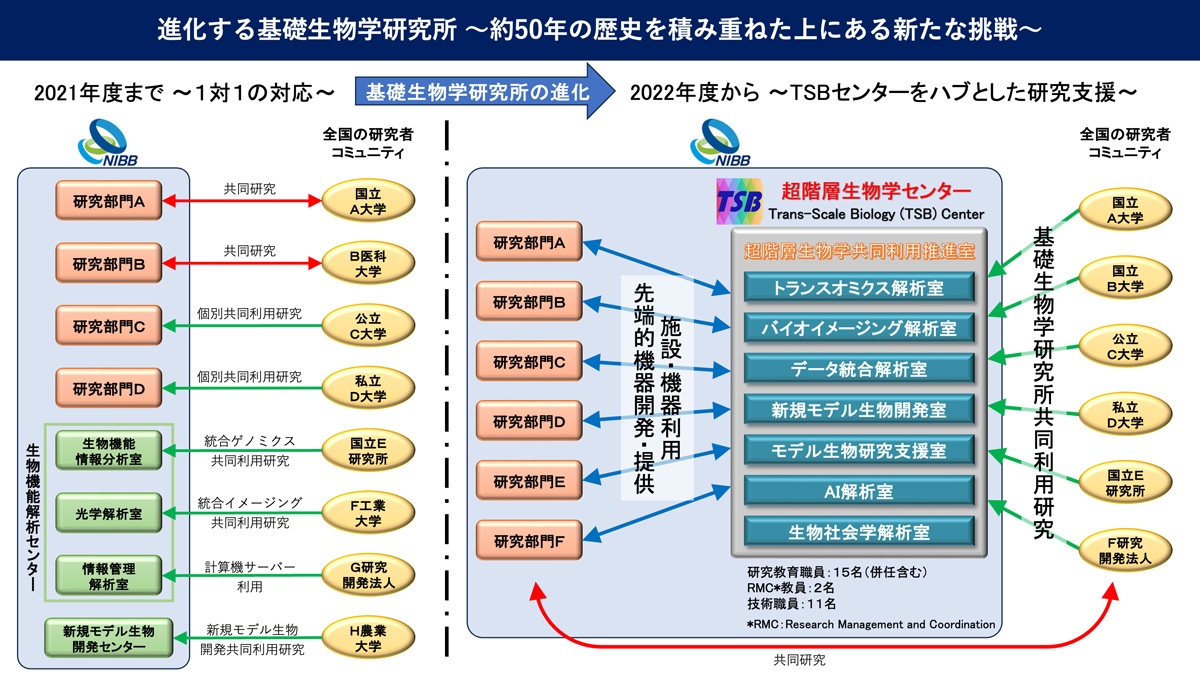

しかし、ノスタルジックに過去に戻すのではなく、先端研究に邁進できる環境を作るとともに、そこで培われた新たなテクノロジーを全国の研究者に共同利用・共同研究を通して効率よく浸透させる新たな仕組みを作ることに挑戦した。まずは、外部資金の稼ぎ頭の主幹らのアドミにかける時間を減らし(主幹会議もほとんどせず)、全ての会議は第二金曜に集中させ、会議は月に1回だけというカルチャーを構築した。次に、既存の3センターを統合してゲノムレベルから個体群レベルまでの研究を一気通貫にできる『超階層生物学センター』(TSBセンター)を創設し、研究所内の研究者にも全国の大学の研究者にも先端研究ができる環境の提供を始めた。すなわち、TSBセンターが共同利用・共同研究を受け入れるハブとなることで、部門はより先端研究に懸けられる体制を構築したのである。

このTSBセンターの設立を可能にしたのは、約50年にわたる共同利用・共同研究の実績があったからである。特に、基礎生物学研究所の所謂URA職員は、他大学のURA職員と違い、基本はサイエンティストとしての機能をしながら多くの共同利用・共同研究をマネージメント/アレンジしてきた実績があったから(Research Management & Coordination (RMC)という職階を新たに作り、彼らに研究者と違い任期制を外し、パフォーマンスに応じた内部昇格を可能にする制度を構築)、そして技術課というhand-onサイエンティストに近いサイエンスを支える技術者集団が居たからTSBセンターのシステムは構築できたことに着目してもらいたい(他では簡単にはできないシステムであることを強調したい)。

予算が潤沢だった40年前に世界と互するためにつくられた研究所が、予算のない現在の日本で世界と互するための研究所へと進化し始めたのである。そこには、<スクラップ&ビルト>や<選択と集中>とは違う、生物的進化を模した進化カルチャーを日本で構築するんだ、という精神性があることを理解してもらいたい。

各研究室が主に担っていた共同利用・共同研究は、TSBセンターをコアとして担うようになり、内部の研究室の先端的なTSBセンターの活用がTSBセンターを進化させ、TSBセンターを介して全国の研究者へと先端的なアプローチが浸透していく。そんな仕組みが少しずつ進展しつつあることは嬉しい限りである。また、TSBセンターが展開する各種のトレニーングコースが研究所の大学院生・若者のみならず全国の若手研究者の教育に多大な貢献をしていることも評価してもらいたい(バイオインフォマテイックス解析やバイオイメージング解析、そしてAI解析といった大学の講義にはあまりないコースを若者が学べる機会を提供している)。所内の研究室がTSBセンターとポジティブなフィードバック・ループを構築することで、所内の研究者がサイエンスに没頭できる環境を作るとともに、所外の研究者にもよりレベルの高い研究が遂行できる環境を提供できつつある手応えを感じている。そして、基礎生物学研究所が持つ2つのミッション、①世界を牽引する生物学を展開する、②そこで培われたサイエンスを共同利用・共同研究を通じて全国の研究者へ展開する、を具現化するための新たな進化形が新たなサイエンスを産み、何十年後かにノーベル賞などにつながることを期待したい。

日本の地盤沈下が叫ばれて久しいが、それが何故なのかを考えてみたい。いろいろな点で日本の劣化が言われる中、サッカーだけは伸び続け、サッカー後進国だった日本が世界の頂点を目指し、ついには<2050年にはW杯を手にする>、などと大胆なことが言えるまでに成長を遂げている。私の場合、サッカーを人生の基本としているので、日本のサッカー界と研究界をついつい比較してしまう。そうすると、”<内から変わる>のと<外から変える>”の循環が上手く機能するかどうかが大きな決め手になっていることに気づく。

私には、”<内から変わる>のと<外から変える>”の悪循環に陥っている典型例が大学の研究・教育システムのような気がしてならない。文科省は大学の<内から変わる>ことを期待していろいろな施策を打ったにもかかわらず、どれも思うようにいかず、その結果<外から変える>ことをせざるを得なくなって、所謂<毒饅頭>政策をやるようになる。しかし、結局、<毒饅頭>を乱発したことで悪循環に入り、大学と文科省の思惑は完全にズレてしまったのではないだろうか。どちらが悪かったかと問われれば、旧態然とした大学の側に問題の起点があったと私は思っている。なぜなら<内から変わる>ことへの意識が低すぎるのに、その点に気づいていないからである。例えば、私立大学は少子化の流れの中、生き残りをかけて必死であり、学生のニーズを敏感に感じ取って対応策を励行するのに対し、国公立大学は無策と言われれても致し方ない対応をしているように私には思えるのだ。(私の場合、国立大学・公立大学・私立大学で教鞭をとった経験がある、、)。そして、文科省から来る<外から変える>圧力に対し、大学はその場しのぎの対応に終始したことで、文科省の<外から変える>圧力を<毒饅頭>と呼ぶようになったのである。

根本的な問題は、大学が<進化する>と言うコンセプトに弱い、あるいは欠けている点にあると思う。大学教育は時代に流されずにコアをしっかりやるんだ、というコンセプトは理解できるし、世界大戦を経験した苦い反省から、そのコアを崩してはならないという気持ちは理解できる。しかし、それが<内から変わる>ことの足枷になってはいけない、というのが私の意見である。サッカー界では1964年の東京オリンピック、そしてそれに続く1968年のメキシコオリンピックで<選択と集中>をしたことで、銅メダルという世界的快挙を成し遂げた。しかし、その後の日本サッカー界は悲惨の一言であった。<選択と集中>からの脱却は1993年の<Jリーグ百年構想>というキャッチフレーズとともに始まった。それは百年かけてでも全国津々浦々にサッカー文化を定着させて日本国民の幸せと世界に羽ばたくサッカーを構築しようと呼びかけたのである。この百年かけてでも<内から変わる>ことを目指すという精神性が日本のサッカーを変えたのである。そして、<内から変わる>ことで<外から変える>こととの好循環を生んで、サッカー後進国は先進国への仲間入りを始めたのだ。

私が所長として<内から変わる>ことで<外から変える>こととの好循環を生むんだ、と言い続けた背景はそこにある。そして、最も重要な点は、<内から変わる>ことで実績を作ること、さらに内のメンバーが手応え感じることにある。どんな時でも<内から変わる>ことはしんどいことを伴うのが必然であり(だから皆がやらない、、)、そのしんどさを越えて得られるものの大きさを実体験したかどうかが大きなポイントとなる。我が研究所には、<内から変わる>ことで得られる喜びを経験したことで、<内から変わる>ことがカルチャーとして定着することを期待している。また、日本の大学において、国際卓越大学による<外から変える>施策が<内から変わる>を呼び起こして好循環を生むことを期待してやまない。

2025年1月6日

基礎生物学研究所長 阿形 清和

所長としての任期もいよいよ残り1年とちょっととなった。所長に就任しておよそ4年と10か月が経ったが、そのうちの4年近くがコロナ期間となった。未来につなげるものが何もないと『コロナ所長』として後世に語り継がれることになる。もしもコロナがなかったら『どうする所長』と呼ばれるのかもしれない。しかし、所長としては、未来へつなげるサイエンスの冠をもらいたいものだ。そういった意味では、「二期目を迎えるにあたって」で掲げた3つのスローガン:

1.『超階層生物学によって新たな成果を生むこと』

2.『先端機器を整備できる新たな仕組みを構築すること』

3.『研究者の研究に没頭できる時間を増やす』

のうち、1.と2.を看板としたいところだ。すなわち、『TSB所長』とか『OML所長』とか呼ばれるようになることが本望となる。

けれども、本音としては、もっと新しいサイエンスとしての切込みが欲しいのだ。現在、私が気に入っているのは、『リユースバイオロジー』だ。重信さんが共同研究で展開している『盗機能生物』を言い換えただけなのだが、『盗機能・kleptobiology』というのが、何のことかすぐにわかりにくいのが気になる。言葉自体が馴染めていないだけではなく、生物学的にも<異種間でのリユース>という方が生物現象をより体系的に捉えることができるのではないかと考えているからだ。すなわち、<同一個体内でのリユース>や<同種間でのリユース>現象もあるので、『リユースバイオロジー』の中の一つに『盗機能生物』=<異種間でのリユース>を位置づける方がベターという考え方だ。実際、阪大の梅津氏はショウジョウバエのメタモルフォーゼ(変態のこと)過程における同一個体内リユース現象を見出している。メタモルフォーゼ過程や私が研究対象としている再生過程でも<リユース>があることは生物学的にも理にかなっていると思われる。ただ、そのような視点が薄いので体系化されていないだけではないだろうか。

基礎生物学研究所は大隅さんのオートファジーで生物のリサイクリング・システムを見出した。リサイクリングは<分解して再利用>することを指すのに対し、リユースは<分解せずに再利用>と定義したので良いのではないだろうか。そう、基礎生物学研究所は、生物のもつリサイクリングやリユース・システムを研究するメッカの研究所として世界に知られるのも悪くはないだろう。そういった意味では、後世において、再生現象を含めた『リユース所長』と呼ばれるようになるのが本望となるのだろうか、、

---後1年と思えばさらに頑張れる所長より

2024年1月18日

基礎生物学研究所長 阿形 清和

第4期が始まった昨年度に既存の3センターを統合し、さらにAI解析室を加えて『超階層生物学センター』を創設しました。2年目を迎える本年度は、新設したセンターを軸に本格的に『超階層生物学』に取り組むことになります。生物学はゲノム時代に突入し、遺伝型(genotype)と表現型(phenotype)の間に存在する大きなブラックボックスを解読することへの挑戦が始まりました。しかし、ゲノムがわかれば巨大なブラックボックスに立ち向かえるほど生き物相手の研究は簡単ではありません。ゲノムから生態系に至るまでの間には分子・細胞小器官・細胞・組織・器官・個体・個体群といった様々な階層があり、それぞれの階層の間にもまだ大きなブラックボックスがあります。そこで、われわれは、各階層間にあるブラックボックスを最先端技術やデータを駆使して解読していくとともに、階層間にあるブラックボックスを階層を超えて統合することで巨大なブラックボックスの解読に立ち向かっていこう!!というのが『超階層生物学』になります。階層を超えるための鍵となるのがバイオイメージング・データであり、その膨大なデータをAI解析することで階層を超えよう!!というチャレンジとなります。われわれは第3期において、細胞内で営まれている種々の化学反応の一部だけを蛍光として定量的に測る方法論を開発し、flimを使うことで20種ほどの化学反応を同時に可視化・定量化できる時代を迎えました。細胞内のダイナミックな反応を細胞レベル・組織レベル・個体レベルで三次元的に解析するイメージング技術の開発は目覚ましく、バイオイメージング・データで階層を超えた串刺しデータを創出し、その膨大なデータを第4期で加えたAI解析することで、階層を超えた新たな生物原理を見出そうとしています。もちろん、階層を超えた解析をするためには、発生や進化の時間軸を加えていくことも不可欠と考えています。各階層での解析に強みを持つ研究所のメンバーのみならず、全国の研究者との共同利用・共同研究のコラボも『超階層生物学』の推進には不可欠と考えています。『超階層生物学』への挑戦は、大学共同利用機関としての強みを活かしたチャレンジと位置付けています。

『超階層生物学』の目標は、遺伝型(genotype)がわかれば表現型(phenotype)が推測できるようにすること、また、その逆もしかりで、表現型(phenotype)から遺伝型(genotype)を推測できるようにすることにあります。わかりやすく言えば、ティラノザウルスの予測される形態や行動様式からゲノム配列を推測できる時代を切り拓いていくことになります。

2023年8月14日

基礎生物学研究所長 阿形 清和

所長としての4年の一期目を終え、この4月から2年間の二期目を迎えた。一期目は、予算との闘いだった。予算の正常化に向けて、教授人事の凍結、山手RI室の廃止、節電、、何とか行きかけたところで、ウクライナ侵攻による光熱費の高騰で振り出しに戻り、心が折れそうな展開となった。そんな中にも、『超階層生物学』の方向性が評価され概算要求が採択され、4名のポストとイメージングMASが設置でき、世界のサイエンスをリードできる状態を保持できたことは大きかった。 在籍期間の4年間のうち3年と2ヶ月がコロナ禍に振り回されることとなり、『どうする家康』状態ならぬ『どうする所長』状態が続いた。コロナ禍のおかげで出張が激減し時間に余裕がでるはずなのに、オンライン会議やセミナーが常態化すると、逆にオンラインイベントのタブルブッキングが繰り返されるようになった。研究所としては研究者ができるだけ研究に没頭できる時間を作るようにしてきたのに(教授会などの会議を第二金曜にまとめる努力をした)、逆行するかのような状態になった。

そんな状況下で、残り2年で所長として何に軸足を置くのか? 私の中には3つのスローガンを掲げている。1つめは『超階層生物学によって新たな成果を生むこと』。すなわち研究所が掲げた新しいサイエンスが成功することが所長としての一丁目一番地の課題なのだ。 2つめは『先端機器を整備できる新たな仕組みを構築すること』だ。<オープンミックスラボ(OML)構想>と呼んでいるが、岡崎には機能の異なる3つの国立の研究所があり、そのユニークな環境を活かした新たな大学共同利用のシステムを構築することを目指す。すなわち、日本オリジナルなプロジェクト研究を発案し、それを遂行するためのスペース(OML)を岡崎の3研究所が提供し、3研究所が保有する先端機器+新たに開発された最先端機器を整備できる環境を全国の研究者に提供することを目標に掲げている。 3つめは、『研究者の研究に没頭できる時間を増やす』ことは何としてもやりたい。デジタル化による手続きの簡素化もその一環としてとらえている。研究のプロとして研究に没頭できる時間を確保することは、最も重要なことと思う。ワクワクしながら研究できる時間あっての研究者だと思う。その観点が昨今の研究環境には欠けている。基礎生物学研究所は<研究に没頭できるところ>というステータスを作り、そんな環境で世界を牽引する研究が生まれることを目指す!! あと2年間、皆様のさらなるご協力をお願いしたい。

2023年4月10日

基礎生物学研究所長 阿形 清和

大学や研究所では、6年単位で計画が立案され、それを遂行して評価を受ける形になっていいます。この3月まで(2022年の3月)に第3期の6ヵ年計画が終了し、この4月から第4期の6年間がスタートします。基礎生物学研究所は、第3期は『環境適応戦略』と『新規モデル生物』という2つをキーワードにして所内の研究および共同利用研究を展開し、手前味噌となるが期待以上の成果を挙げることができました。そして、昨年の3月から第4期のビジョンについて議論を重ね、第3期で突破口が開かれた<階層を超えた研究>を第4期で展開し、生物の教科書を変えるような研究をしよう!! となり『超階層生物学(Trans-Scale Biology)』をキーワードに第4期にチャレンジすることを決定しました。

ちょっと聞きなれない言葉ですが、『超階層生物学(Trans-Scale Biology)』という言葉が、第4期が終了する6年後には、生物学・生命科学分野でのトレンディ・ワードとして定着していることを目指します。多様な生命現象を分子・細胞レベルから、組織・器官、個体・個体間相互作用に至るいろいろな階層を跨いだ研究を展開することで新たな発見をしようというものです。そんなことは、昔からやっているわい、という方もおられることと思いますが、何が特徴かと言うと、ビッグデータにAI解析を加えることで、人ではなかなか発見できなかったことを人機協働で発見していくことを目指しています。基礎生物学研究所と言えば、どちらかというとdeepな職人風の研究者が多いイメージですが、そこに今までになかったAI解析を加えたら何が出てくるのだろうか、という世界的にもユニークなチャレンジだと思います。

生物学は、生化学・分子生物学を取り込んで還元的(要素分解的)なアプローチを先鋭化させ、生命現象を分子レベルで解き明かすことを本流として発展してきました。転写因子をコアとする遺伝子ネットワークが解き明かされ、シグナル伝達で細胞外のシグナルを細胞内、ひいては核まで伝達して遺伝子発現を駆動させることのメカニズムが明らかにされてきました。そして、それでわかったというなら、分解したものを組み立てたら生物現象が再現できるようになるのか、という構成的なアプローチが今の生物学のトレンドになりました。そこに、われわれはAI解析を加えることで、生物界の藤井聡太を生むことを目指すわけです。幸い、われわれは第3期にゲノムの最先端解析システムを構築し、シングルセル・トランスクリプトームによる網羅的な解析、バイオイメージングによる定量生物学を全国に定着させてきた実績があります。イメージングデータの標準化、そしてイメージングデータのAI解析による突然変異体の同定、さらにはAI解析の積極的な勉強会を通して第4期に向けてready to goです。さらには、既存の3センターを統合し、それに新規のAI解析室を加えて『超階層生物学センター』を創設し、この4月から『超階層生物学』研究をスタートダッシュできる態勢で臨んでいます。第4期の基礎生物学研究所が展開する新しい生物学に乞うご期待です。

2022年4月5日

基礎生物学研究所長 阿形 清和

コロナ禍によって、人類はあらためて<生物の世界>の奥深さを知ることになりました。すべての地球上の生命は核酸を遺伝子としてもった子孫であり、ウィルスを含め生命みな兄弟であることを思い知らされ、ついにはRNAワクチンなるものまでが登場しました。感染の拡大の予測は生態系のシミュレーションそのものであり、ペットを介した感染が係数に組み込まれるようになると、より複雑なシミュレーションが負荷されることになります。

隕石落下による大規模な地球環境の変動・感染症の拡大など、ありとあらゆる困難に遭遇しても、核酸をベースとした生命はそれらの困難をかいくぐって現在に至っています。どのようにしてかいくぐってきたのか? そこには、多様な遺伝子変異の蓄積があり、変動する環境に耐えられる遺伝子をもった生命だけが生き残り(自然選択され)、やがてそれが<進化>という生命現象として語られるようになったのです。

われわれ生物学者は核酸を定量するのに紫外線の吸光度で測ります。なんで紫外線に最大吸収波長をもつものが遺伝物質なの? それってヤバクない? いや、紫外線で変異して多様性を作れたから、核酸を遺伝子とした生命体が進化できたのでないのでしょうか。

また、核酸は変異するだけではなく動くことができます(一部のウィルスは感染しては宿主のゲノムに潜り込む)。ヒトのゲノムの中にも膨大な量のウィルス由来の遺伝子が組み込まれており、それらのウィルス由来の遺伝子が悪さもする一方で脳や胎盤の進化をもたらしたこともわかってきました。

そういった意味で、生物学者は<多様性の重要性>を一番理解している地球上の生命体なのです。<多様性の形成と自然による選択>によって進化が行われてきたことを生物学者はもっと語らなくてはいけません。<多様性>はきれい事として語るものではなく、進化する生物にとって<不可欠なもの>として語らなくてはいけません。生物学者の挑戦は続きます。

2021年1月26日

基礎生物学研究所長 阿形 清和

2019年4月 岡崎3研究所の正面ゲートにて撮影

博物学から生じた『生物学』は近年のゲノム科学と融合することで、サイエンスの醍醐味を身近に味わえる学問へと大きく変貌を遂げました。すなわち、地球上の生物は、全てがDNAという分子を遺伝物質として進化したことで、地球環境のダイナミックな変化に応じてその姿を変えてきたことがわかり、進化を再現することも、進化の時計を巻き戻すこともできる『生物学』が可能になったのです。さらに、宇宙に人類が進出するようになると、宇宙環境に適した生物をデザインして宇宙に送り込むことすら可能な時代へとなったのです。

基礎生物学研究所は「生き物研究の世界拠点」として、動物や植物などのモデル生物や新規モデル生物、ひいては非モデル生物を用いて、すべての生物に共通で基本的な仕組み、生物が多様性をもつに至った仕組み、及び生物が環境に適応する仕組みを解き明かす研究を、国内外の研究者と連携して行っています。質の高い実験生物を生育し、高度で精密な解析を可能にするために、「モデル生物研究センター」と「生物機能解析センター」と「新規モデル生物開発センター」を整備し、全国の生物研究者が共同利用・共同研究でフロントのサイエンスを展開できる支援体制を作っています。また、災害などにより研究上貴重な生物遺伝資源が失われることを防ぐ「大学連携バイオバックアッププロジェクト」の中核拠点(IBBPセンター)としての活動もしています。このように基礎生物学研究所は、大学共同利用機関として国内外の大学や研究機関の研究者とともに、わくわく感のある生物学の醸成を行っています。

2019年4月

基礎生物学研究所長 阿形 清和