基礎生物学研究所

メダカは小川や水田に生息する日本在来の野生動物で、東南アジアにはメダカの近縁種が36種以上分布しています。また、日本オリジナルのモデル動物でもあり、近交系や突然変異体など、これまでに様々な性質を備えた系統が作出されてきました。本研究室はメダカバイオリソースプロジェクト(NBRPメダカ)の中核機関として、メダカバイオリソースの整備を積極的に進め、様々なメダカ系統やゲノムリソースの収集・整備を行うとともに、それを国内外の研究者に広く提供しています。さらに野生由来系統の全ゲノム解析、環境変化にともなう生体組織の発現遺伝子解析とメチローム解析、などゲノム情報等整備や生殖細胞移植の効率を高めるための基盤技術整備を実施しています。

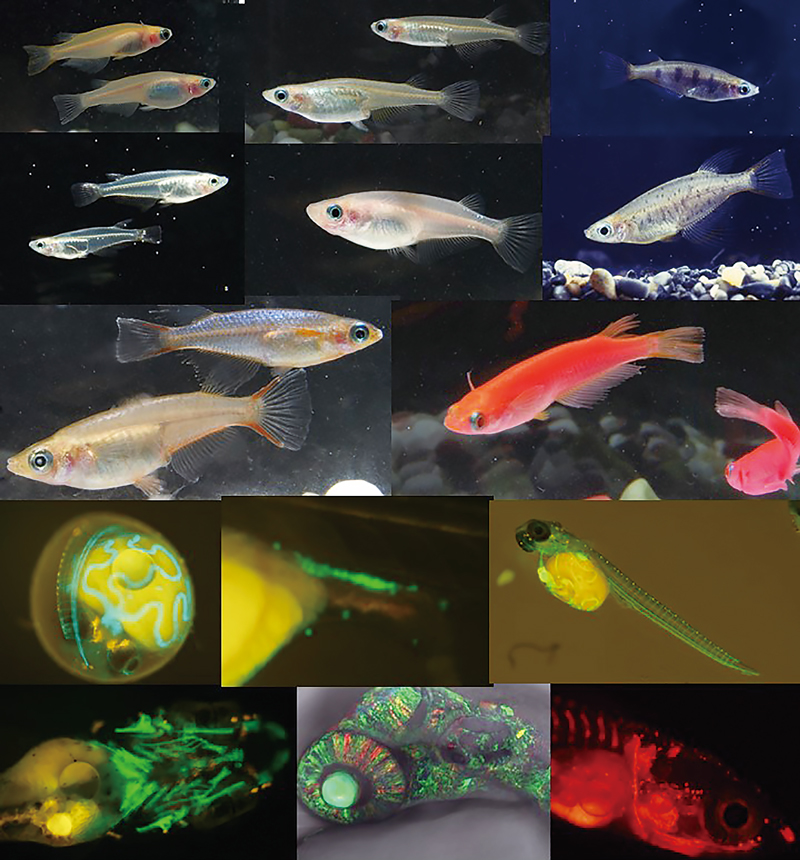

メダカバイオリソースで維持・提供しているメダカ系統と近縁種

基礎生物学研究所はメダカバイオリソースプロジェクトの中核機関であり、我々はこのプロジェクトを推進する中心研究室の役割を担っている。メダカバイオリソースプロジェクトでは突然変異体、遺伝子導入系統、近縁種等600を越える系統についてライブ及び凍結精子として保存し、リクエストに応じて提供をおこなっている。131万を越えるBAC/Fosmid/cDNA/ESTクローンも保存・提供をおこなっている。CRISPR-Cas9によるゲノム編集システムを共同利用研究者に提供し、逆遺伝学的手法による解析の普及を推進している。さらに清須産野生メダカを用いた脊椎動物初のnear isogenic 系統(MIKK)を国際共同研究として樹立し、温度及び化学物質が心拍数に与える影響を指標としてMIKKを用いて表現型多型のスクリーニングを行った。その結果、心拍数に影響を与える10をこえるQTL遺伝子座を同定した。2022年度にはNBRPゲノム情報等整備「メダカ野生由来系統のゲノム多型情報整備」が採択され、野生由来系統100系統を含む130系統の全ゲノム塩基配列を決定し、系統樹を作成した。その結果、ゲノム塩基配列系統樹とミトコンドリア塩基配列系統樹はほぼ一致していた。この情報により野生由来系統を用いたGWAS解析を行うことが可能となった。またアミノ酸置換やストップ変位など、タンパク質機能に影響を与えうる塩基置換を検索できるサイトを公開した(https://medakabase.nbrp.jp/viewer/Hd-rR/)。2023年度にはNBRPゲノム情報等整備「表現型可塑性を探るメダカゲノム基盤の整備」が採択され、d-rR/Tokyo系統を用いて夏季と冬季、海水と淡水に適応した個体の組織のRNA-seqとEM-seqによるメチローム解析を雌雄別に行っている。このプロジェクトにより環境変化に伴う遺伝子発現とメチル化との関係を網羅的に検索できるデータベースの構築を行う。2024年度には基盤技術整備「メダカ生殖細胞移植技術の効率化・高度化」が採択されたことから生殖細胞移植における高効率なレシピエント系統の樹立と移植技術の高度化を実施している。

図1. メダカバイオリソースプロジェクトで提供しているメダカ系統

近交系Hd-rRII1(上段)、actin-DsRed遺伝子導入系統(中段)、透明メダカQuintet(下段)。