2011年5月30日

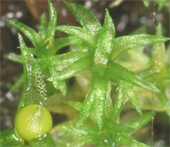

ペルオキシソームのタンパク質輸送に関わる植物特異的な新規因子を発見

2011年5月6日

シダゲノムの解読

〜陸上植物遺伝子の予想外の多様性を発見:遺伝子資源として有用〜

2011年3月28日

オオミジンコの性決定遺伝子の発見

2011年2月9日

てんかん発作に関わる遺伝子の同定

2010年12月24日

心臓や動脈系、胸腺、副甲状腺などの形成に不可欠な遺伝子を新たに発見

2010年12月7日

蝶類コムラサキ亜科はベーリング海峡を経由して、ユーラシアから新大陸へ繰り返し分布を拡大した

2010年11月20日

マメ科植物において、根粒の数と植物の形作りを同時に制御する遺伝子を発見

2010年11月16日

葉の大きさは細胞間のコミュニケーションにより制御される

2010年9月22日

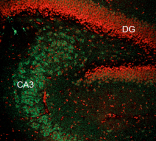

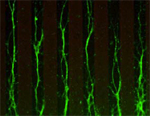

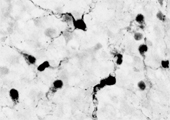

神経細胞のネットワーク形成には、樹状突起での局所的なタンパク質合成が不可欠

2010年8月23日

基礎生物学研究所がテマセック生命科学研究所(シンガポール)と国際連携協定を締結

2010年8月9日

幹細胞の寿命は意外にも短かった!

〜マウスの精子幹細胞は次々と入れ替わる〜

2010年7月26日

不妊を回避するメカニズムを発見

2010年7月16日

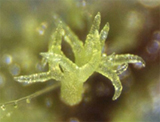

アヤメやネギがもつ、裏しかない葉「単面葉」の形作りの仕組みを解明

2010年7月16日

極小ペプチドによる発生制御のしくみを発見

〜最も小さな遺伝子の驚くべき役割〜

2010年5月27日

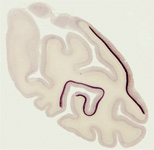

原因不明だった高ナトリウム血症の発症機構を解明

〜脳の体液Naレベルセンサーに対する抗体が産生される自己免疫疾患だった〜

2010年5月21日

成体メダカの卵巣で卵を継続的につくり出す幹細胞のゆりかごを発見

〜魚類の高い繁殖能力の基盤も明らかに〜

2010年3月23日

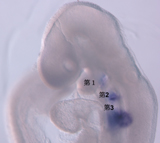

神経管形成に必要な細胞内のアクチン集積を引き起こす仕組みを発見

2010年3月19日

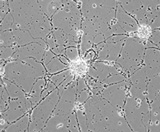

多く、長く、精子を作り続ける秘訣

‾ほ乳類精子形成における新しい分化モデル‾

2010年2月2日

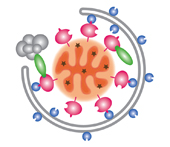

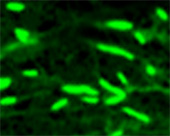

栄養環境によるオートファジー制御の解明に成功

基礎生物学研究所の鎌田芳彰助教、大隅良典教授(現東京工業大学)、神戸大の吉野健一助教、米澤一仁教授らの研究グループは、出芽酵母を用いて、細胞のリサイクルシステムであるオートファジーの「スイッチ」として機能するタンパク質の働きを明らかにしました。この成果は2010年1月27日発行の米国微生物学会誌Molecular and Cellular Biology誌に掲載されました。 |

|