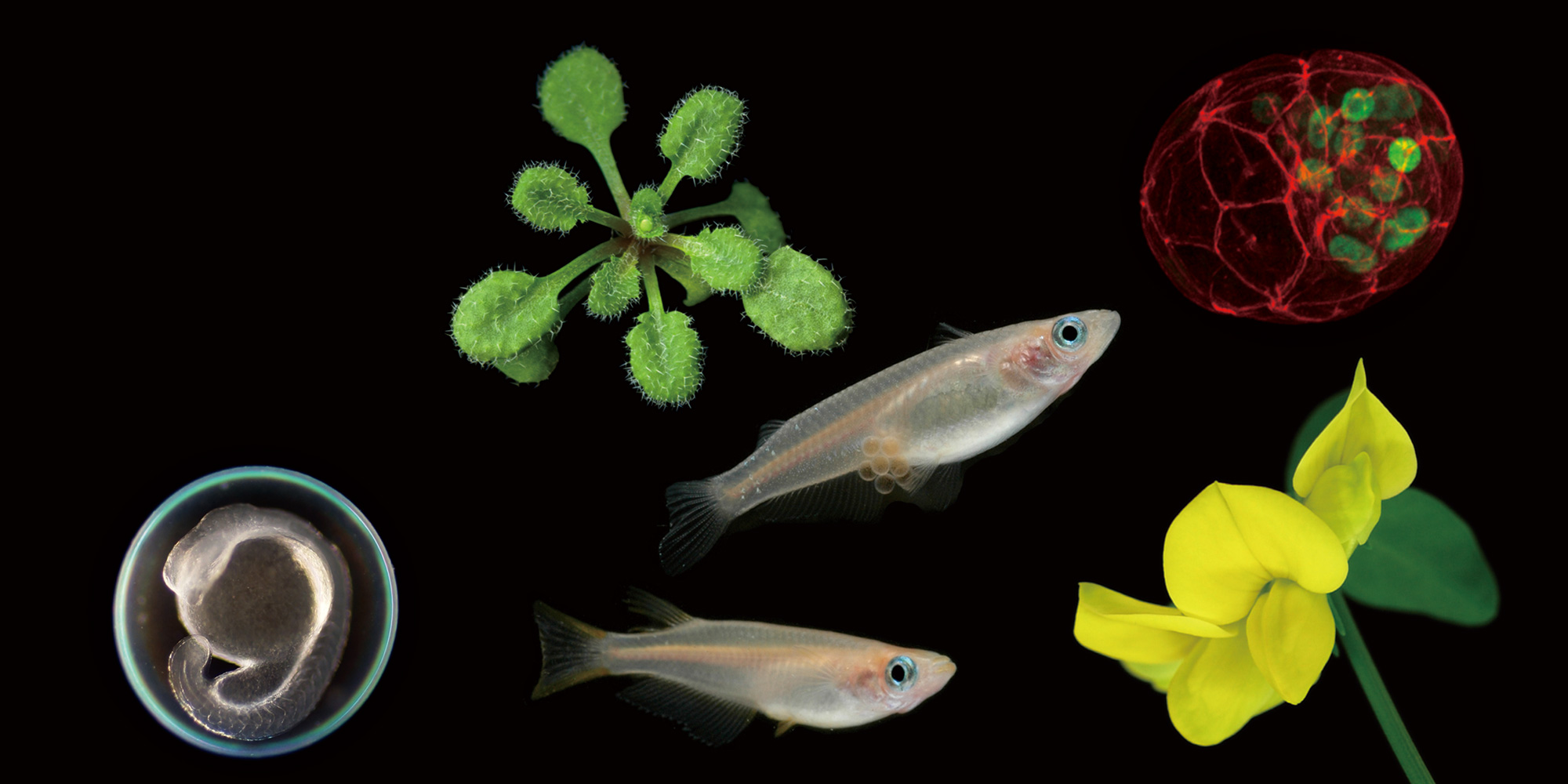

2022.11.15 第24回ExCELLSセミナー

近接ビオチン標識法などの先端プロテオミクス技術による細胞内タンパク質間相互作用の解析

小迫 英尊 博士(徳島大学 先端酵素学研究所 教授)

2022年11月15日(火) 18:00 より 19:00 まで

Zoomオンライン

椎名 伸之(神経分子動態生物学研究グループ)

多彩な生命現象の制御機構を理解する上で、細胞内におけるタンパク質間の相互作用を大規模に明らかにすることは重要である。このために、従来より抗体を用いた免疫沈降–質量分析(IP–MS)などが広く行われてきた。我々は高性能質量分析計を用いた相互作用因子の同定に最適化した免疫沈降法と消化ペプチドの調製法を確立し1)、様々な目的タンパク質との新たな相互作用因子を同定してきた。さらにGFPタグやSpotタグに対するアルパカ由来のVHH抗体(nanobody)を用いたIP–MSにより、タグ付きタンパク質との相互作用因子やその翻訳後修飾を効率的に同定することが可能になった。しかしながら、このIP–MS法では抽出液中でも相互作用が維持されている必要があり、非膜オルガネラ中の複合体や酵素–基質間のような一過的な相互作用の検出には適していないという問題があった。

近年開発されたBioIDやAPEXなどの近接ビオチン標識法は、生きた細胞内で直近に位置するタンパク質をビオチン標識することにより、一過的な相互作用因子や動的なオルガネラ構成因子も同定できる強力な技術である。しかし、ビオチン化タンパク質をストレプトアビジンなどで捕捉する従来の方法では、非特異的にプルダウンされるタンパク質も多く、バックグラウンドが高いという問題があった。最近我々は、ビオチンとの可逆的結合能を有する新規アビジン様タンパク質Tamavidin 2-REVを用いることにより、ビオチン化ペプチドを特異的に濃縮・同定する簡便な手法を開発した2,3)。本セミナーでは、IP–MS法や近接ビオチン標識法の概要と共に、これらのプロテオミクス技術で明らかになった自然免疫分子STINGのオルガネラ間輸送機構について紹介したい。

1) 西野耕平 & 小迫英尊 (2022) 日本プロテオーム学会誌. 7(1), 9-14.

2) K. Motani & H. Kosako (2020) J Biol Chem. 295(32), 11174-11183.

3) K. Nishino et al. (2022) J Proteome Res. 21(9), 2094-2103.