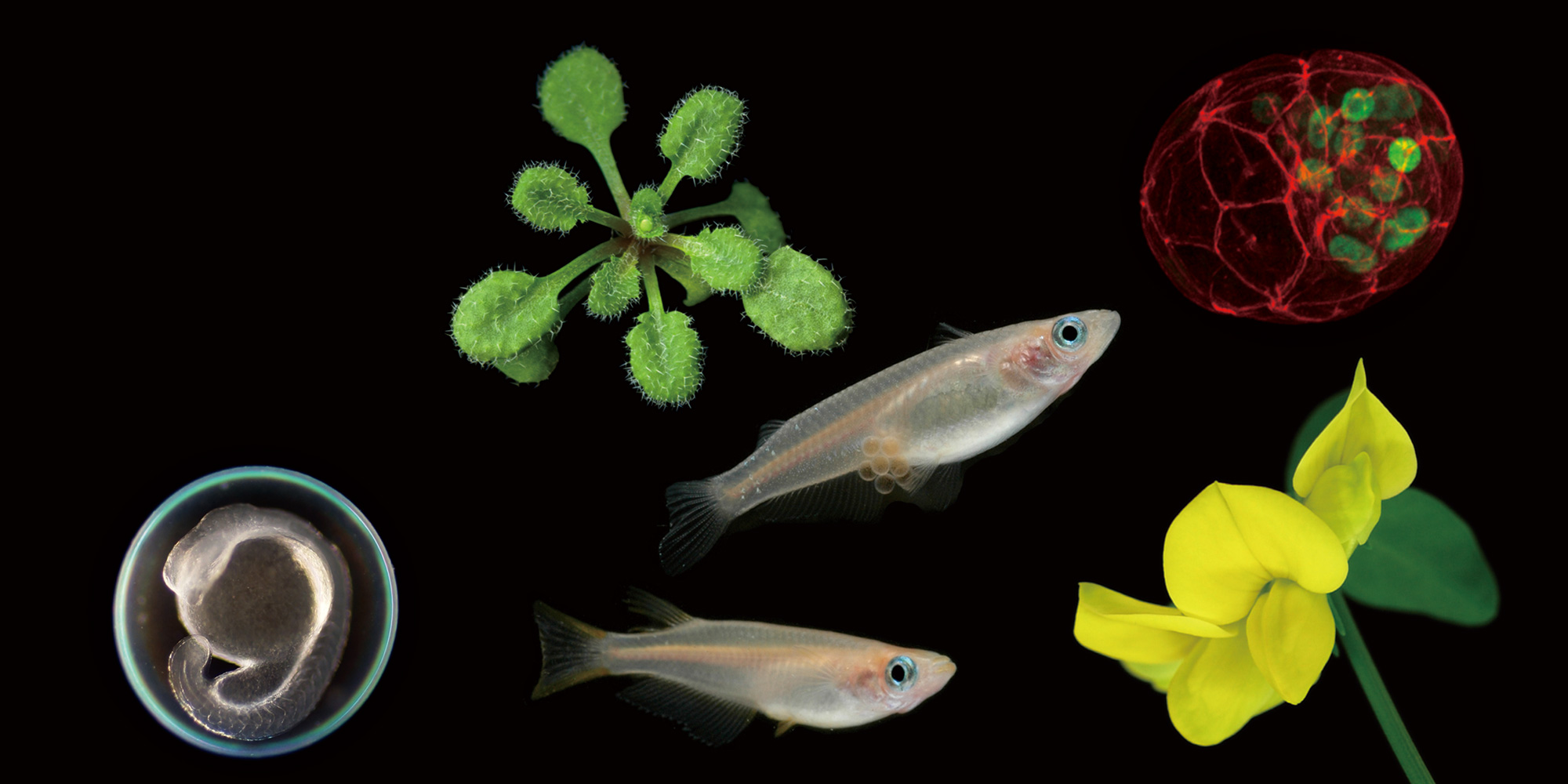

2007.11.13 所長招聘セミナー

Klothoの機能解析がもたらしたカルシウム代謝研究の新展開

鍋島 陽一 (京都大学医学研究科 教授)

2007年11月13日(火) 15:00 より 17:00 まで

明大寺地区職員会館2階大会議室

脳生物学研究部門 山森哲雄 内線7615

多彩な老化類似症状を呈するklotho変異マウスを樹立し、ヒトの老化疾患解析の重要なモデルマウスであると提唱した。klotho遺伝子は腎遠位尿細管、脳の脈絡膜、副甲状腺で強く発現しており、電解質を調節する新たな因子と推定された。

抗Klotho抗体を用いた免疫沈降により野生型マウスサンプルでは共沈するが、Klotho変異マウスサンプルでは共沈しない蛋白を分離し、質量分析によりKlotho蛋白に結合する分子としてNa+/K+ATPaseを同定した。Klotho蛋白は細胞膜直下の輸送小胞様構造で Na+/K+ ATPase と結合していると推定され、細胞外のカルシウム濃度の低下に素早く応答してNa+/K+ ATPaseの細胞表面へのリクルート、即ち、Na+/K+ ATPaseの機能を調節している。この調節を介してKlotho蛋白は動物個体の恒常性を維持するために働いていると推定され、例えば、脈絡膜では脳脊髄液のカルシウム濃度の低下に伴い細胞表面のNa+/K+ ATPase量が増加し、脳脊髄液へのカルシウムの流入が制御されている。同様に腎臓におけるカルシウムの再吸収も制御される。また、血清カルシウム濃度が低下するとたちどころに副甲状腺ホルモンの分泌が誘導されるが、Klothoを欠失するとPTH分泌応答能が顕著に低下する。一方、Klothoは血清を循環するFGF23のシグナルが腎尿細管で特異的に伝えられる機構に関与しており,このシグナルはビタミンD合成の律速酵素である1α-Hyodroxylaseの発現を負に制御している。ちなみにKlotho,あるいはFGF23のノックアウトマウスではビタミンD合成が過剰となり、多彩な変異表現系の要因となっている。これらのことからKlothoはカルシウム恒常性を維持するための中心的な因子であることが明らかとなり、また、Klotho変異マウスが多彩な早期老化様症状を呈することについての基本的な理解に到達した。

得られた結果をこれまで知られているカルシウム制御機構のスキームの中に位置づけ、カルシウム恒常性維持機構についての新たな考え方について議論したい。