2018.02.13 部門公開セミナー

分子進化の中立説が示す生活史の歴史

岸野 洋久(東京大学 農学生命科学研究科)

2018年02月13日(火) 17:00 より 18:30 まで

明大寺地区1階 会議室 (111)

初期発生研究部門 野々村 恵子 (5862)

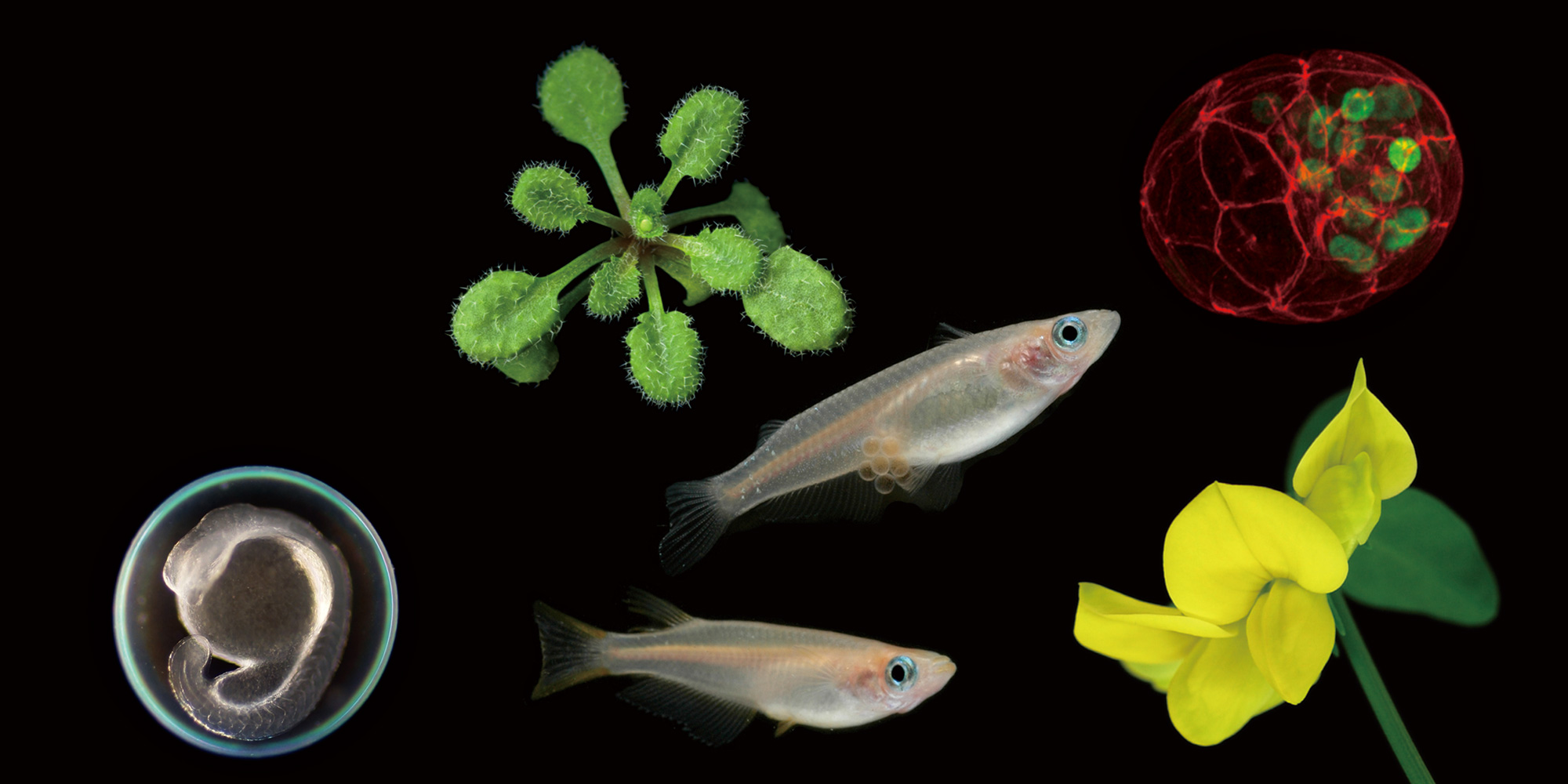

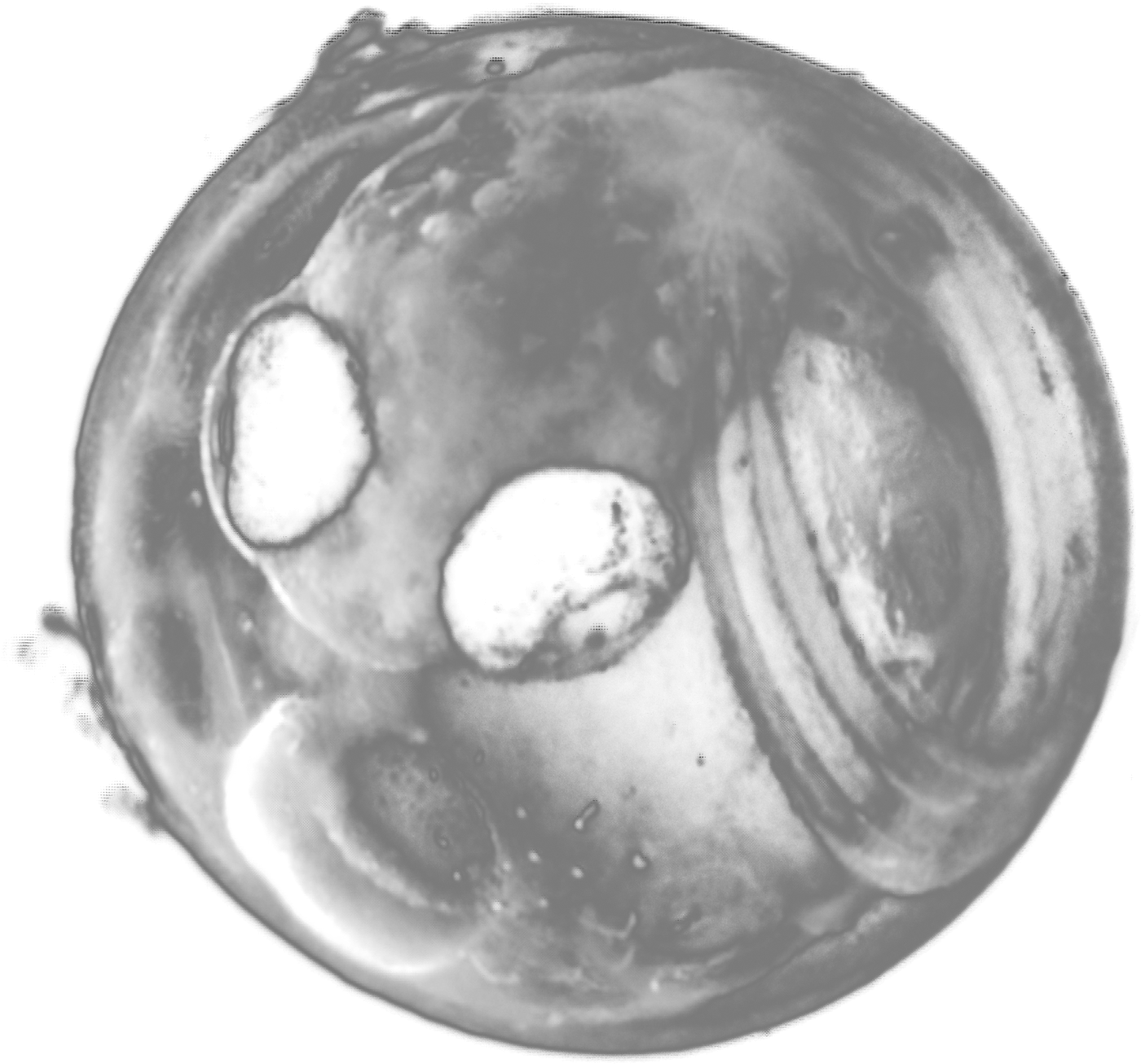

本発表では、分子進化の中立説をゲノムの進化に拡張して、分子レベルの進化の推測と表現型の進化の推測を橋渡しする試みについて、話題提供したいと思います。木村資生先生は分子進化速度が想定外に速いことに驚き、有利な突然変異の割合は無視できるくらいに小さいとする分子進化の中立説を提唱しました。中立説に支えられて、生物の系統関係の収斂進化による偏りから解放された推定法として、分子系統学が誕生しました。中立説は、分子進化速度を突然変異率と中立な突然変異の割合の積で表現します。機能的な制約が強いものほど中立な突然変異の割合は小さく、分子進化速度が遅いことになります。ところで、突然変異率に影響を与える因子は世代の長さや変異源への暴露率、代謝率などで、これらはゲノム全体にわたり影響を及ぼします。これに対して、中立な突然変異の割合は機能的な制約の強さと関係しており、遺伝子ごとに異なります。このことに注意して、数多くの遺伝子について分子系統樹を作成し、遺伝子系統樹の枝の長さを遺伝子効果と枝効果、および遺伝子×枝の交互作用に分解します。枝効果はその枝における突然変異率と進化時間の積を表現しており、種系統樹の分岐年代と突然変異率の変動を頑健に推定します。遺伝子×枝の交互作用は、遺伝子にかかる機能的な制約の強さの枝の間の変動を表しています。そこでこの交互作用を現存生物における表現型と関連付けることにより、表現型に関連する遺伝子を抽出し、私たちの祖先の姿を偏りなく推測することができそうです。有胎盤類のゲノムと生活史の分析を通してその有効性を確かめます。

Reference :Wu, Yonezawa and Kishino, 2017, Current Biology, “Rates of Molecular Evolution Suggest Natural History of Life History Traits and a Post-K-Pg Nocturnal Bottleneck of Placentals.”

呉 佳齊(東京大学農学生命科学研究科)

米澤 隆弘(復旦大学生命科学学院)

岸野 洋久(東京大学農学生命科学研究科)