2006.12.14 部門公開セミナー

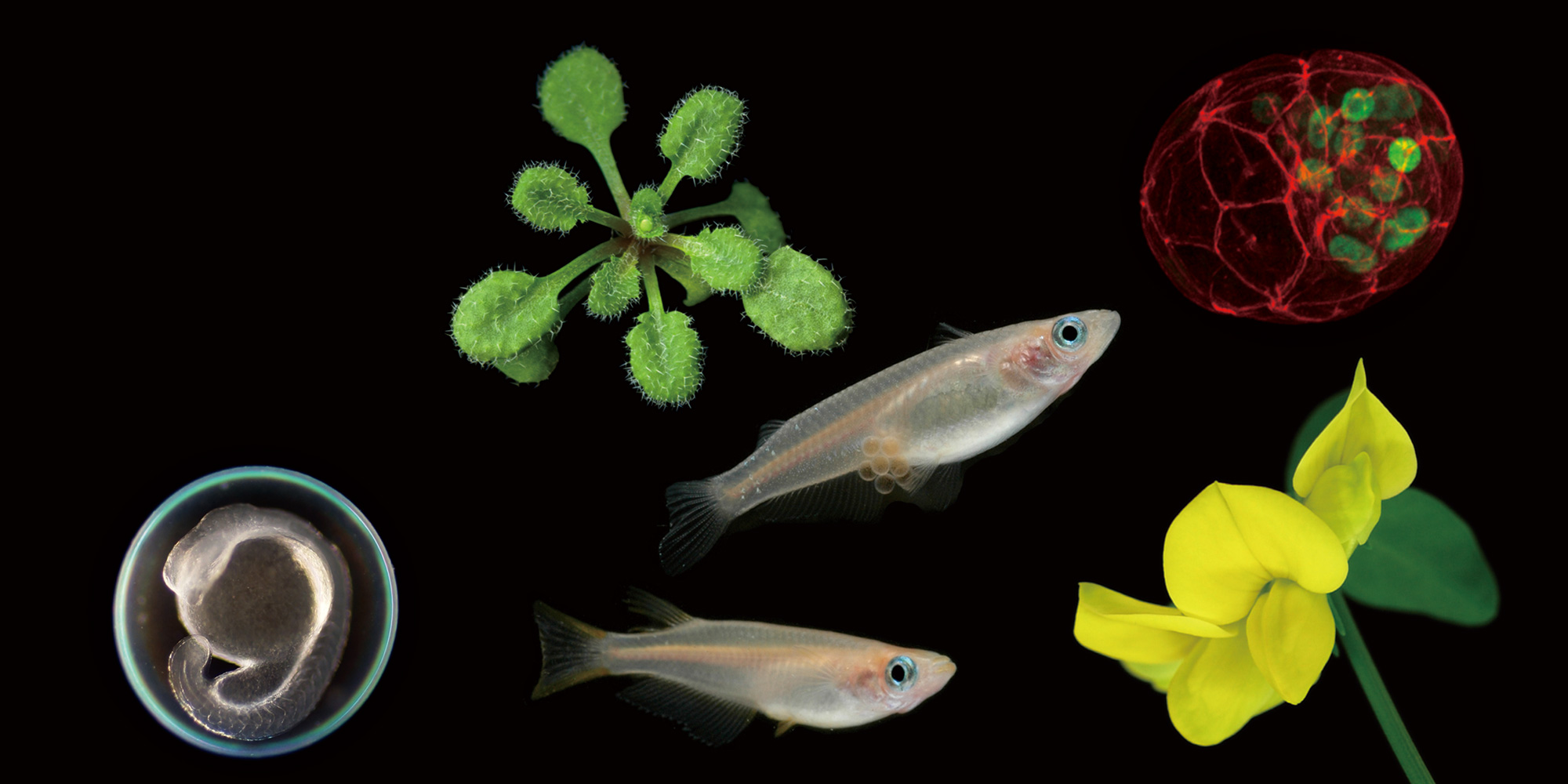

細胞分裂パターンの変化に誘導される葉形変化

桑原 明日香 博士 (東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻)

2006年12月14日(木) 16:00 より 17:00 まで

明大寺地区1階会議室(111)

生物進化研究部門 長谷部光泰 内線7546

水生異型葉植物Ludwigia arcuata(アカバナ科)は、水中では細長い葉を、陸上では幅広の丸い葉を形成する。この植物の葉の形態形成は可塑的で、形成途中の若い気中葉を水没させたり、エチレン処理したりすると、途中から水中葉形成が誘導され、ノーマルな気中葉よりも葉の基部が細い、さじ形の葉に成熟する。形態学的な解析から、この葉形の差は細胞の形状変化ではなく、細胞の数の変化によって生じたことが示された。そこで、どのような細胞分裂パターンの変化がこうした葉形変化を誘導したのかを明らかにするため、このさじ形の葉とノーマルな気中葉の形成過程における、細胞分裂パターンの違いを全葉レベルで精密に観測し、比較した。その結果、葉形変化に先立って、エチレン処理から1日以内に細胞分裂の分布が変化し、続いて2日目までに分裂方向の変化が観察された。この2日間には、細胞分裂頻度には差がなかったが、葉形変化が確認できる3日目には分裂頻度の低下が観察された。

細胞分裂パターンの変化が、どのように最終的な葉形の変化を導くのかを予想することは、実は容易ではない。それは、葉の表皮組織では、隣接する細胞どうしは細胞壁によって堅固に連結され、しかも1層の層状構造を保ったまま、細胞の分裂と拡大成長が同時に同じエリアで連続的に起こるからである。葉の形態形成には、遺伝子発現などの生物学的な制御のほかに、こうした機械的な制約が存在しており、その実体は現状ではほとんど解明されていない。

こうした機械的な制約の役割を考察するには、数理モデルの利用が有効だと考えられる。予備的なシミュレーションによって導かれた葉形と、実際の葉形を比較すると、葉身の横幅方向への成長は観察されたが、葉身での細胞分裂パターンだけでは葉の縦軸方向への成長を説明するには不十分であった。この結果から、縦軸方向への成長は葉身での細胞分裂パターン以外の要素に依存している可能性が示唆された。葉身での細胞分裂パターンと、縦軸方向への成長を左右する要素との相互作用を解析することで、全体的な葉形の決定メカニズムを理解できるのではないかと考えている。