2019.12.09 所長招聘セミナー

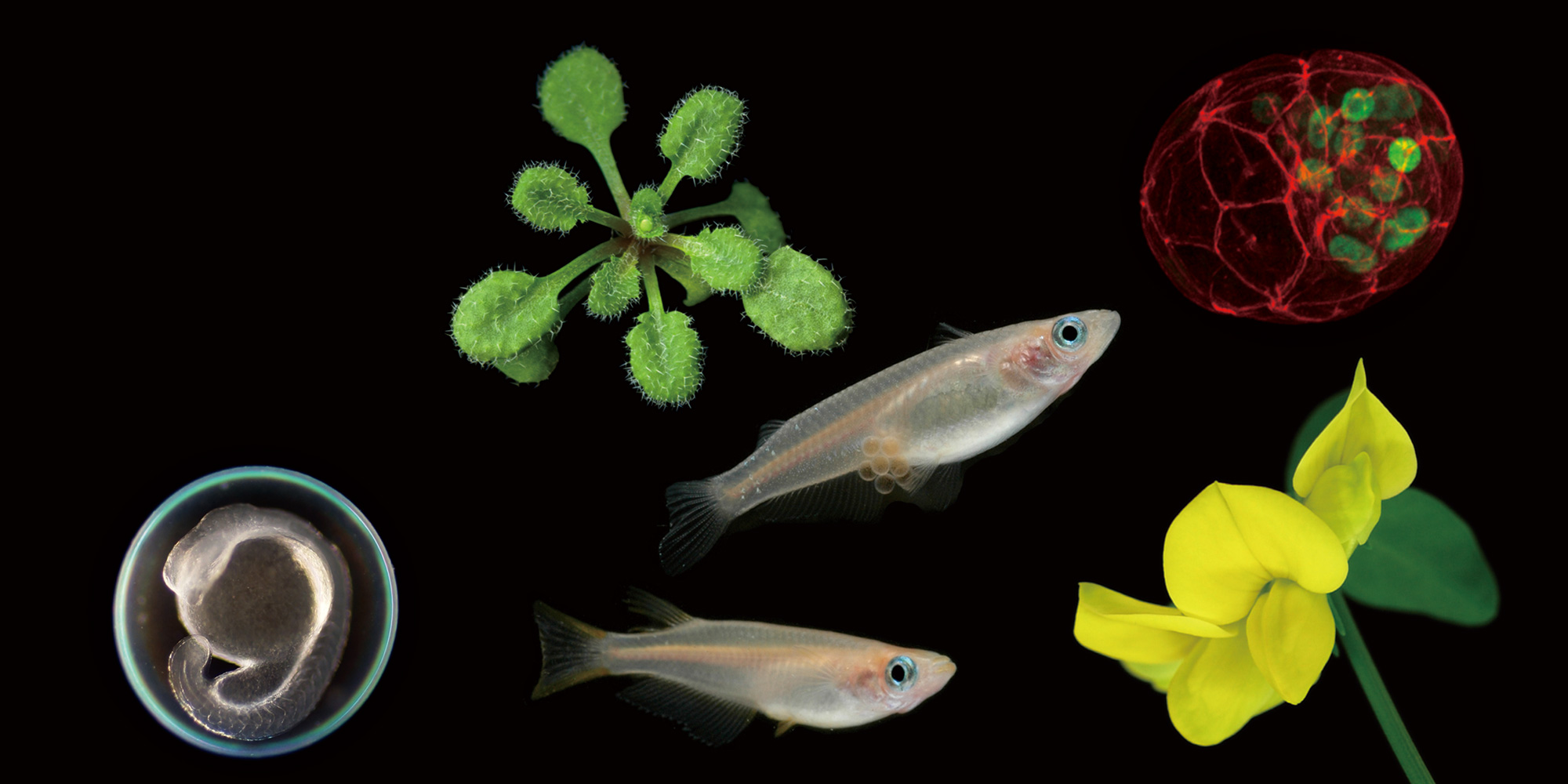

無機物を食べて生きる -硫黄をめぐる化学合成独立栄養微生物を中心に-

福井 学 博士 (北海道大学 低温科学研究所・所長)

2019年12月09日(月) 14:30 より 15:15 まで

明大寺地区1階 会議室 (111)

阿形 清和(7650)

中世ヨーロッパでは硫黄に対して地獄的なイメージがあり、伝道師達の間で悪魔の象徴として使われ続けた。微生物学の黄金時代を築いたパスツールと同時代のセルゲイ・ヴィノグラドスキーは温泉から硫黄の酸化でエネルギーを獲得できるベギアトア (Beggiatoa) を発見し、化学合成独立栄養の概念を提唱した。無機物の酸化で得られるエネルギーを利用してニ酸化炭素を固定し有機物を合成する「化学独立栄養微生物」は、地球生態系に広く分布し、物質循環に大きく寄与している。特に、光の届かない深海や水界堆積物においても、有機物生産者として多様な生態系を形成する上で重要な微生物である。たとえば、南米チリ沖沿岸海洋堆積物では、10,000km2 に渡って高密度の糸状性硫黄酸化細菌マリチオプローカ (Marithioploca) マットが分布し、最大生物量が 1m2 あたり 1kg(湿重)に達しており、硫黄、炭素及び窒素の循環に寄与している。

本セミナーでは、最近の知見を踏まえながら、硫黄酸化に関与するバクテリアを中心に、地球生態系における化学合成独立栄養微生物の多様性、系統進化および生理生態について紹介する。