2011.09.06 部門公開セミナー

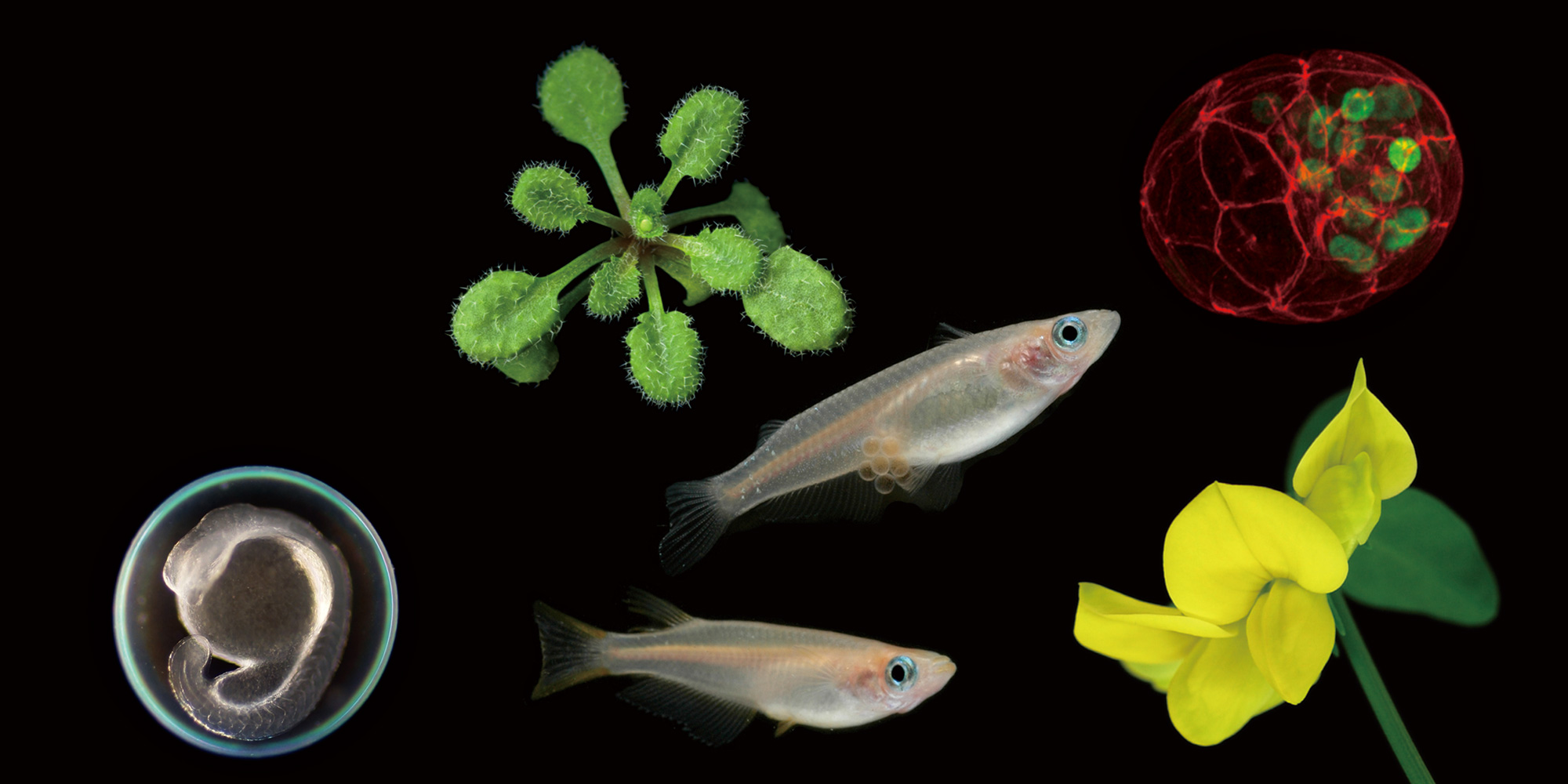

ツツジ科植物の無葉緑化と菌根共生

上中 弘典 (鳥取大学農学部 准教授)

2011年09月06日(火) 16:00 より 17:00 まで

明大寺地区 第1セミナー室

共生システム研究部門 川口 正代司(7564)

ツツジ科は、APG分類体系では8つの亜科、約4000種の植物を含む大きな科である。また、菌根菌と共生するツツジ科植物の菌根は非常に多様で、アーバスキュラー菌根、及びツツジ科植物特有の菌根(Arbutoid菌根、Monotropoid菌根、Ericoid菌根)を形成する亜科がそれぞれ存在する。さらに、ツツジ科シャクジョウソウ亜科の一部の植物は葉緑素、光合成能を欠く無葉緑植物である。ツツジ科の無葉緑植物は、共生菌の菌根ネットワークを介して周囲の樹木から得た炭素化合物に完全に依存していると考えられており、絶対的菌従属栄養植物と呼ばれる。そのため、ツツジ科植物の無葉緑化は、進化の過程で自身の栄養性が完全に菌従属性へと移行したことと密接に関連すると考えられる。つまり、共生菌の多様性、菌根の形態、及び菌従属栄養性の変化と、無葉緑化に関わるゲノム構造の変化が、ツツジ科植物の進化の過程で平行して起こったと考えられる。本研究では、ツツジ科植物の菌根共生や菌従属栄養性に関する生理生態学的研究、及び系統分類学的研究を行うと共に、ツツジ科の無葉緑植物のモデルとしてシャクジョウソウ亜科ギンリョウソウ属のギンリョウソウ(Monotropastrumhumile)を中心に用い、細胞生物学的、及び色素体ゲノムに関する分子生物学的研究を行った。これらの結果から、無葉緑化の原因となる色素体ゲノムの構造変化は無葉緑植物において突然起こったのではなく、共生菌の特異性が高まり、特有の菌根を形成する近縁の緑色植物において既に色素体ゲノムの構造の変化が始まっていると示唆された。今後は、ツツジ科植物の無葉緑化に関わる遺伝子を同定すると共に、進化の過程における色素体ゲノム構造変化の全体像を解明していきたい。