2005.04.12 部門公開セミナー

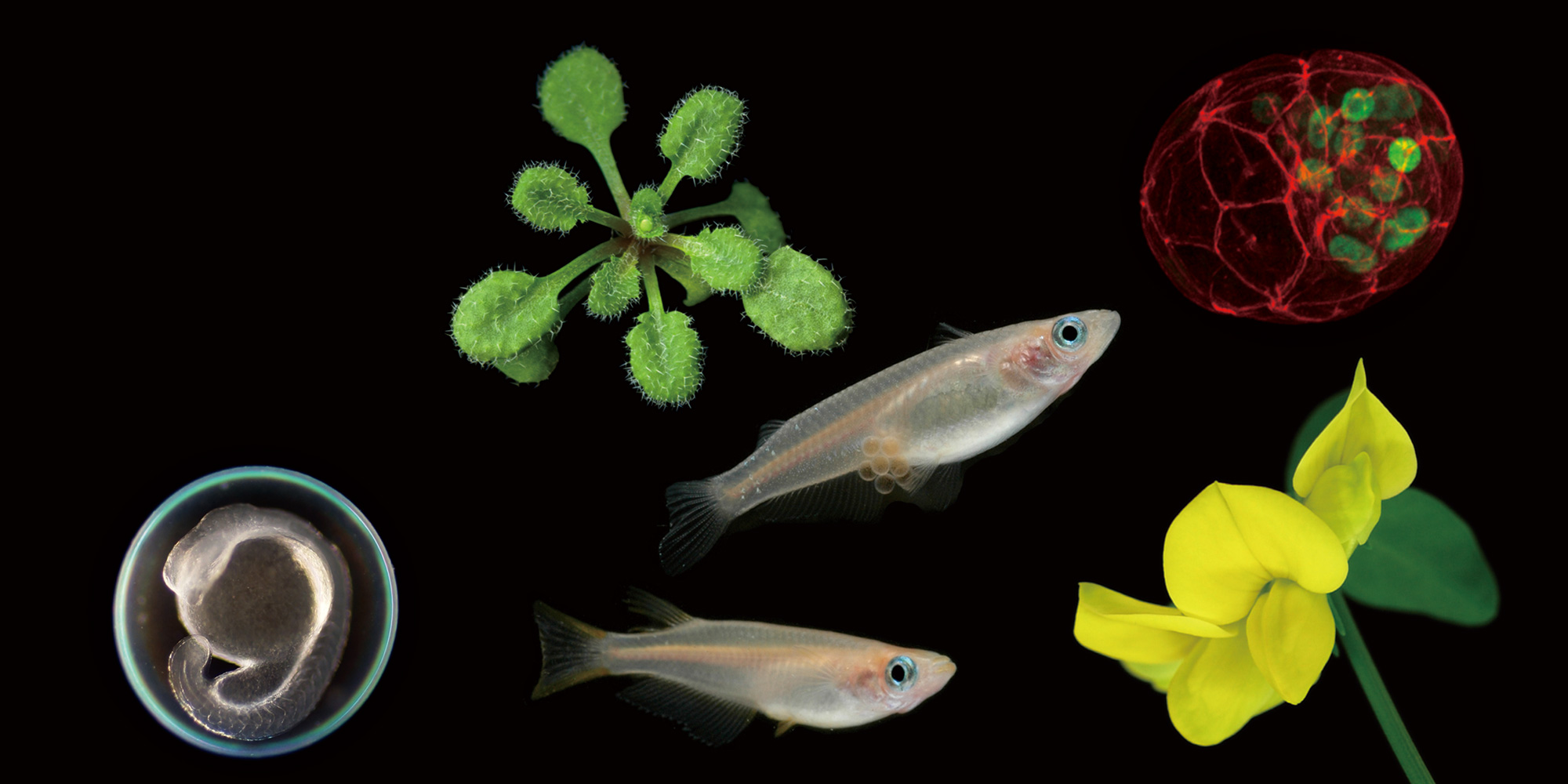

水生異型葉植物Ludwigia arcuataから探る葉形制御のしくみ

桑原明日香 (東京大学大学院理学系研究科)

2005年04月12日(火) 15:00 より 16:30 まで

明大寺地区職員会館2階大会議室

岡崎統合バイオサイエンスセンター・植物発生遺伝学 塚谷裕一 内線7512 tsukaya@nibb.ac.jp

近年、シロイヌナズナなどを用いた遺伝学的な解析から、葉形の決定に関わる遺伝子がいくつも同定され、葉形決定についての知見は増えつつある。一方私は天然に存在する、水没によって葉形変化が誘導される水生異型葉植物(アカバナ科、Ludwigia arcuata)を用い、葉形制御のしくみについて生理学的、形態学的な手法を用いて解析を行ってきた。

水没による葉形変化の際には、植物は水没という環境変化を感知し、このシグナルが葉の形態形成のプログラム変更をもたらし、結果として葉形変化が起こると考えられる。生理学的な解析から、水没から葉形変化に至るまでの経路には植物ホルモンのエチレンとアブシジン酸(ABA)の拮抗的な相互作用が関与することが明らかになった。また、形態学的な解析からは葉の形態形成が開始した後でも葉の基部の部分ではある程度の葉形変化が可能であること、すなわち可塑的な葉の形態形成を行うことが明らかになった。

28℃条件下ではL. arcuataの葉形変化は葉の横軸方向に配列する表皮細胞の数に依存して起こるため、可塑的な葉の形態形成には、葉の横軸方向に配列する表皮細胞の数の制御が関わっていると考えられる。そこで、葉の中の細胞の配置の決定には、細胞の分裂方向とその頻度が重要な役割を果たすのではないかと考え、細胞分裂に着目して解析を行った。その結果、葉形変化が起こる際には細胞分裂活性とその分裂方向が顕著に変化し、この変化はエチレンによって誘導されることを発見した。

また栽培環境の検討から、L. arcuataは栽培温度によって葉形変化の様式が大きく異なることを見出した。具体的には、28℃で栽培すると、葉の横軸に並ぶ表皮細胞の数に依存した葉形変化が起こるが、23℃で栽培した水中葉では葉の横軸に並ぶ細胞数の変化に加えて、葉の長軸方向への表皮細胞の著しい伸長が観察された。この、温度条件の変化を利用して細胞伸長を誘導した際にも、可塑的な葉の形態形成が観察されているので、これについてもあわせて報告したい。