はじめに

基礎生物学研究所生物進化研究部門の長谷部光泰が作っている「植物発生進化学」の講義録です。Lecture notes of “Plant Development and Evolution” by Mitsuyasu Hasebe at National Institute for Basic Biology (NIBB), Japan.

間違いがありましたら、mhasebe (at mark) nibb.ac.jpまでご連絡いただければ幸いです。If you find any mistakes, kindly inform me to mhasebe (at mark) nibb.ac.jp

本サイトの内容は、クリエイティブ・コモンズ 表示—非営利 4.0 国際 ライセンス のもとで利用できます。引用写真については、各写真に記載されたライセンスに従ってください。The contents of this website are licensed under a Creative Commons Attribution–NonCommercial 4.0 International License. For credited photographs, please follow the license indicated for each image.

-

最近の投稿

- サボテンに寄生するマツグミ科ビャクダン目の種 A species of Loranthaceae (order Santalales) parasitic on cacti (family Cactaceae).

- 巨大な葉を持つハスイモ Leucocasia giganteaがクワズイモ属Alocasiaやサトイモ属Colocasiaと違う点: Differences Between Giant Elephant’s ear Leucocasia gigantea, Which Has Gigantic Leaves, and the Genera Alocasia and Colocasia

- マルバマンネングサの奇妙なシュート構造 Curious shoot structure of Sedum makinoi

- ブドウ科の葉に対生する蔓 Leaf-opposed tendrils in the grape family Vitaceae

- ハエトリソウの記憶 Memory of the Venus flytrap

アーカイブ

- 2026年2月

- 2025年6月

- 2024年10月

- 2023年10月

- 2023年5月

- 2021年9月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2019年12月

- 2017年11月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年4月

- 2016年1月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

カテゴリー

- 0.1.Green algae 緑藻類

- 0.2.Early land plants 初期陸上植物

- 0.3 Carnivorous plants 食虫植物

- 0.Basics 基礎

- 0.1.1.Shoot シュート

- 0.2.0.Stem 茎

- 0.3.0.Leaf 葉

- 0.2.Leaf base 葉柄の基部

- absorption 吸収

- Appendages 突起

- cotyledon 子葉

- diplophylly

- Distribution of stomata or spines 気孔や棘の分布

- frond 葉状体

- heterophylly 異型葉性

- indeterminate leaf 無限成長葉

- Leaf vein 葉脈

- Movement 運動

- Phyllotaxy 葉序

- Plastochron 葉間期

- Prophyll 前葉

- proturberances 隆起

- reduction 退化

- rotated or resupinated ねじれや反転

- Scale leaf

- spines 棘

- Stipule 托葉

- tissue differentiation 組織分化

- Trap leaves 捕虫葉

- wave 波打つ

- 分裂場所制御

- 左右相称性

- 0.4.0.Flower

- 01.Flower color

- 02.Nectary

- appendicula 付属体

- Floral organ arrangement 花器官の配列

- Floral organ diversity in a flower 1つの花の中での花器官分化

- Flower size

- Gynoecium morphology

- Modification for pollination

- Ovule 胚珠

- Perianths 花被

- Petal morphology

- Placentation 胎座

- pollination

- pseudanthium 偽花

- receptacle 花托

- Reduction of floral organs and bracts

- Spiral or Whorl 螺旋か輪か

- Stamen morphology 雄蕊形態

- Stamen polymorphism

- Symmetry 相称性

- The number of wholes

- 副萼 epicalyx

- 性様式 Reproductive system

- 異所性異時性 heterotopy and heterochrony

- 0.5.0.Fruits

- 0.6.0.Seeds

- Adventitious shoots 不定芽

- Allocation between organs 器官間の配分

- Carnivorous plants 食虫植物

- Convergence

- Deviated growth 偏差成長

- Inflorescence 花序

- mycoheterotrophic plant 菌従属栄養性植物

- neoteny 幼型成熟

- Organ size 器官サイズ

- organized morphogenesis and growth 調和した形態形成と成長

- parasite 寄生植物

- Pressure and morphogenesis

- rudimentary organ 痕跡器官

- Sympodial branching 仮軸分枝

- Telome

- Twisting ねじれ

- Woody or herbaceous 木本と草本

- 分裂組織の種類と形成場所

- 1.0.Bryophytes.コケ植物

- 3.0.Monilophytes.シダ類

- 4.0.Gymnosperms.裸子植物

- 5.0.Angiosperms.被子植物

- 5.01.Amborellales.アンボレラ目

- 5.02.Nymphaeales.スイレン目

- 5.03.Austrobaileyales.アウストロベイレア目

- 5.05.01.Magnoliales.モクレン目

- 5.05.02.Laurales.クスノキ目

- 5.05.03.Canellales.カネラ目

- 5.05.04.Piperales.コショウ目

- 5.06.02.Alismatales.オモダカ目

- 5.06.03.Petrosaviales.サクライソウ目

- 5.06.05.Pandanales.タコノキ目

- 5.06.06.Liliales.ユリ目

- 5.06.07.Asparagales.キジカクシ目

- 5.06.09.Arecales.ヤシ目

- 5.06.10.Poales.イネ目

- 5.08.Ranunculales.キンポウゲ目

- 5.09.01.Sabiales.アワブキ目

- 5.09.02.Proteales.ヤマモガシ目

- 5.14.01.Saxifragales.ユキノシタ目

- 5.14.03.03.Oxalidales.カタバミ目

- 5.14.03.04.Malpighiales.キントラノオ目

- 5.14.03.05.Fabales.マメ目

- 5.14.03.06.Rosales.バラ目

- 5.14.03.07.Cucurbitales.ウリ目

- 5.14.04.01.Geraniales.フウロソウ目

- 5.14.04.03.Crossosomatales.クロッソソマ目

- 5.14.04.06.Huerteales.ウエルテア目

- 5.14.04.08.Brassicales.アブラナ目

- 5.15.Santalales.ビャクダン目

- 5.17.Caryophyllales.ナデシコ目

- 5.18.02.Ericales.ツツジ目

- 5.18.03.04.Gentianales.リンドウ目

- 5.18.03.05.Lamiales.シソ目

- 5.18.04.01.Aquifoliales.モチノキ目

- 5.18.04.02.Asterales.キク目

- 5.18.04.05.Apiales.セリ目

- 5.18.04.07.Dipsacales.マツムシソウ目

- 未分類

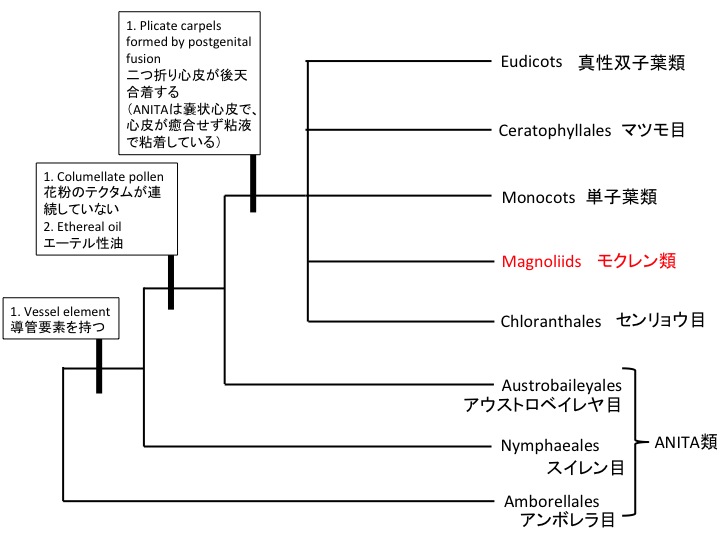

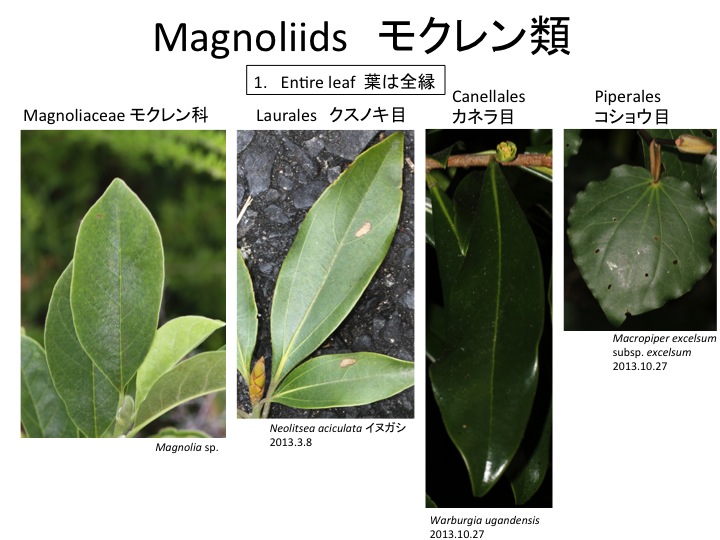

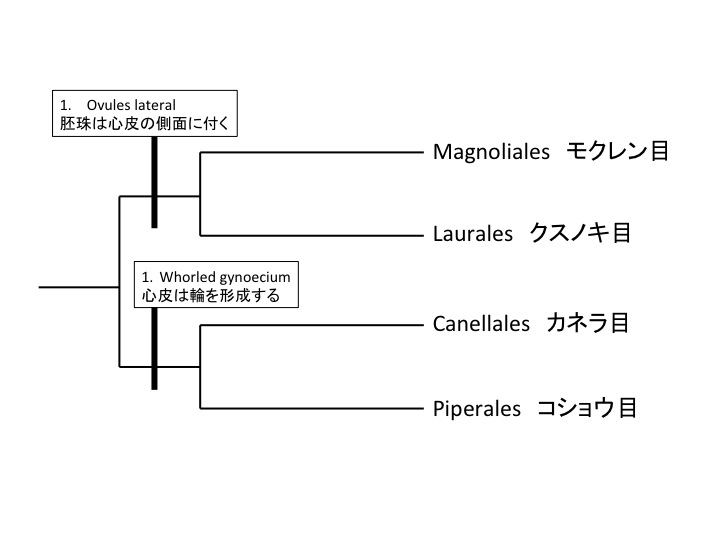

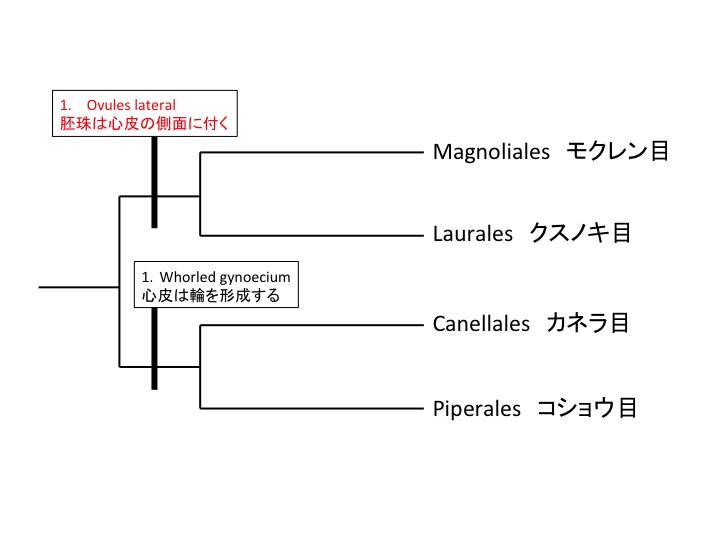

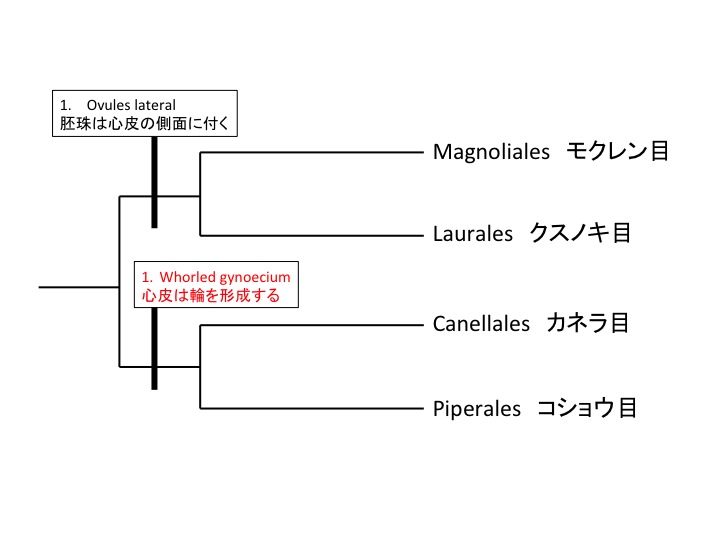

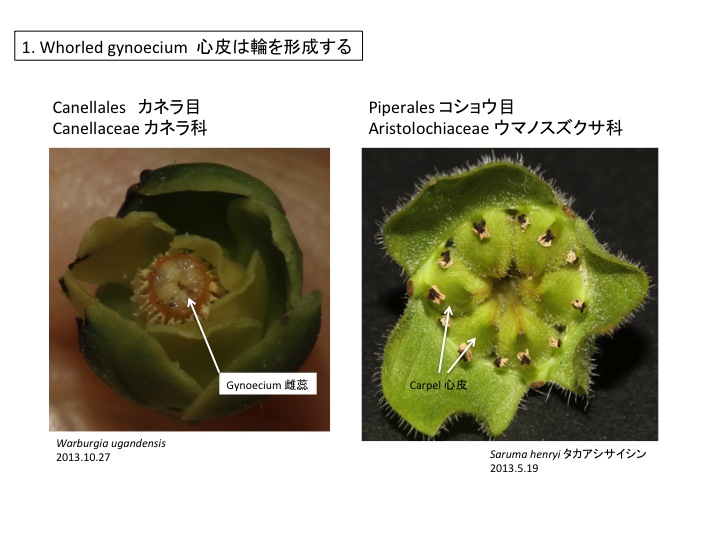

Magnoliids モクレン類

カテゴリー: 5.05.01.Magnoliales.モクレン目, 5.05.02.Laurales.クスノキ目, 5.05.03.Canellales.カネラ目, 5.05.04.Piperales.コショウ目, Placentation 胎座, Spiral or Whorl 螺旋か輪か

Magnoliids モクレン類 はコメントを受け付けていません

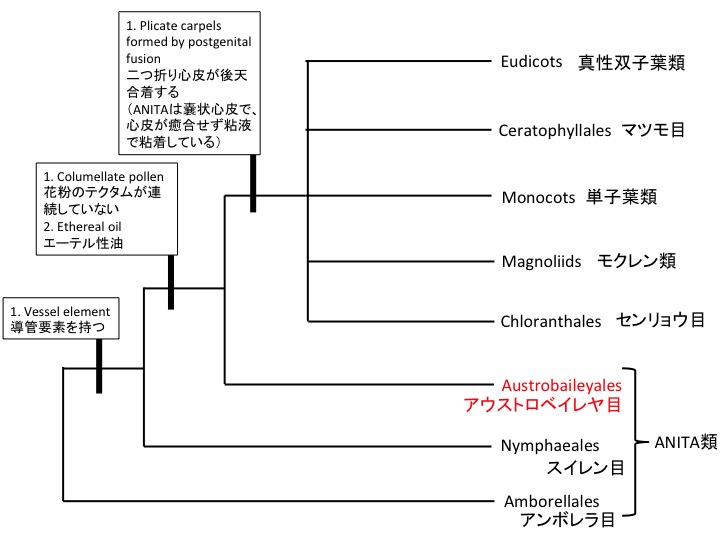

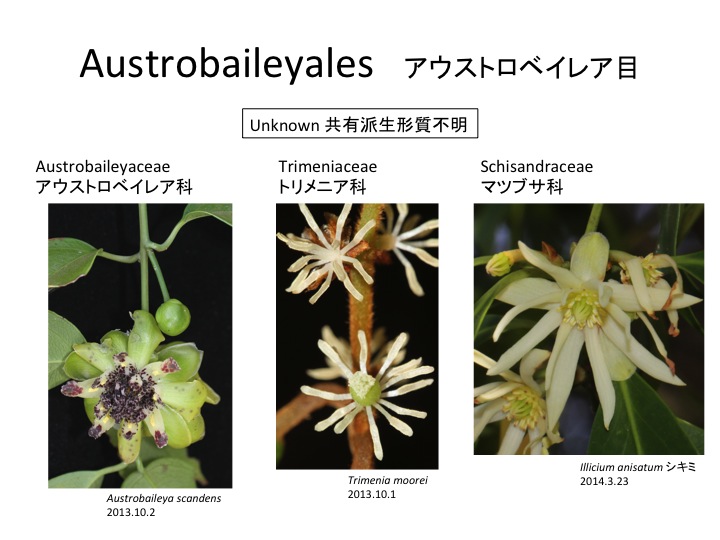

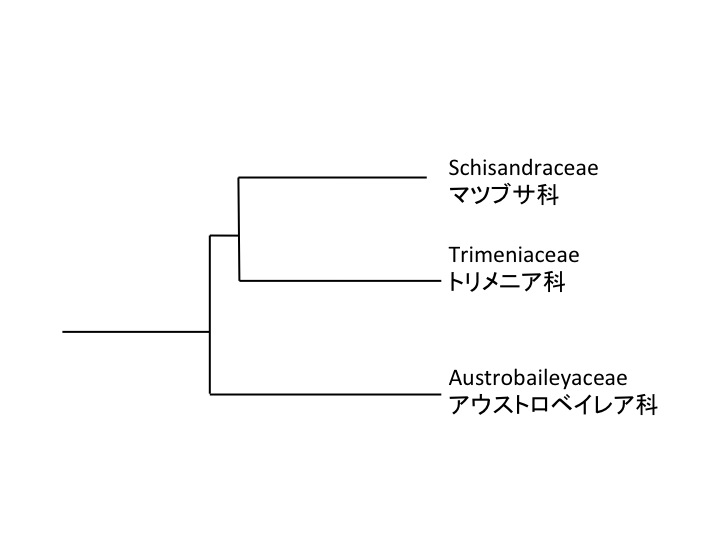

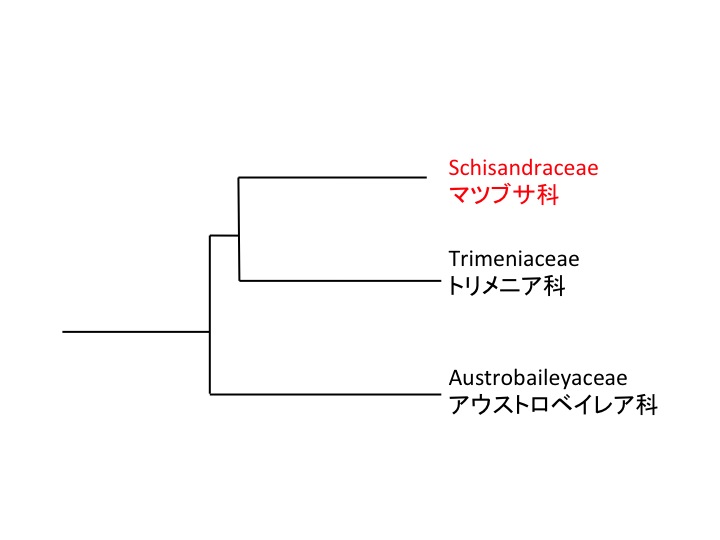

アウストロベイレヤ目 Austrobaileyales

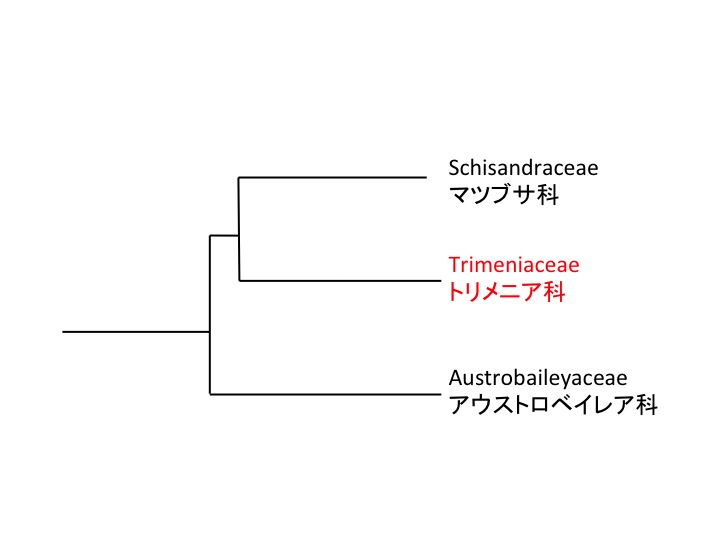

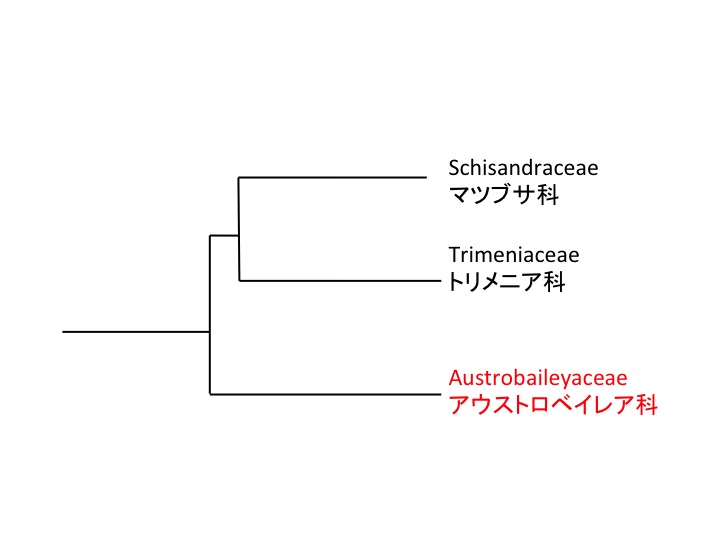

ANITAは基部被子植物の総称で側系統群。Amborellales, Nymphaeales, Illicidaceae, Trimeniaceae, Austrobaileyaceaeの頭文字をとったもの。真正双子葉類、マツモ目、単子葉類、モクレン類、センリョウ目の類縁はまだはっきりしていない。

ANITA group is paraphyletic and includes Amborellales, Nymphaeales, Illicidaceae, Trimeniaceae, and Austrobaileyaceae.

(1) Hardened mesotestal cells 外種皮中層の細胞が硬化、(2) Unilacunar nodes 単隙性葉脈分岐、の2つの形質が共有派生形質(Judd et al. 2008, Stevens 2001 onward) だが、肉眼レベルで観察できる共有派生形質は見つかっていない。

(1) Hardened mesotestal cells and (2) Unilacunar nodes are synapomorphic characters(Judd et al. 2008, Stevens 2001 onward) but no synapomorphic characters visible with naked eyes are not found.

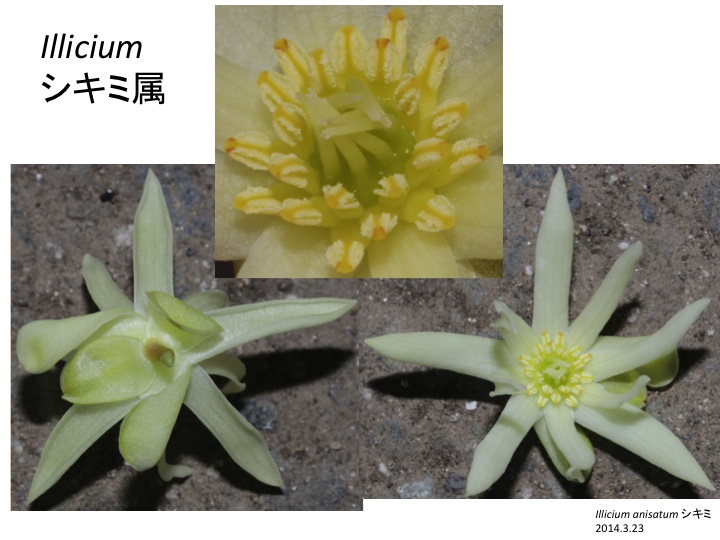

アンボレラ目、スイレン目と同じように花被(花弁と萼片を併せた呼び方。両者を区別しにくいときに用いる)は、螺旋状に配列し、緑色の葉状の花被から色の付いた花弁状の花被へと順次に変化する。このことから、螺旋状に配列し、順次に変化する花被は、被子植物の原始形質(祖先が持っていた形質)である。

Austrobaileyales has spirally arranged tepals as Amborellales and Nymphaeales have, indicating this is a plesiomorphic character in angiosperms.

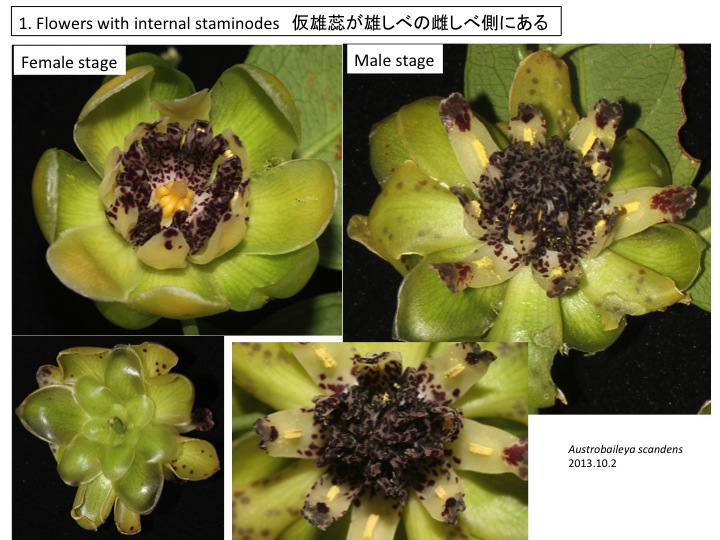

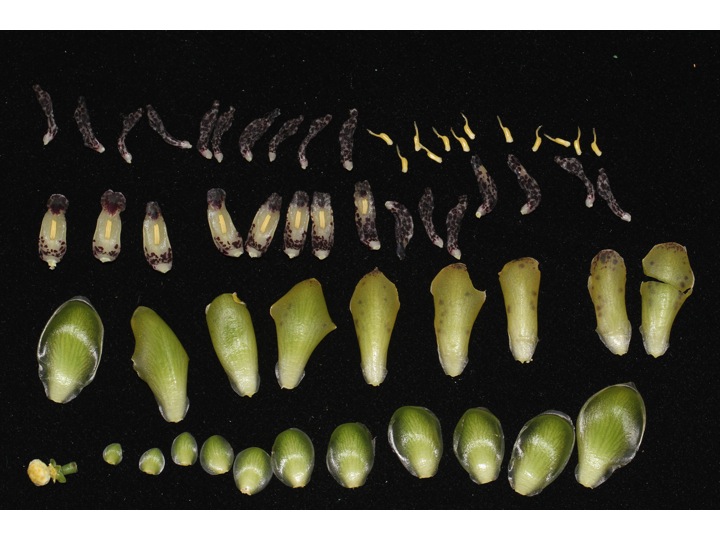

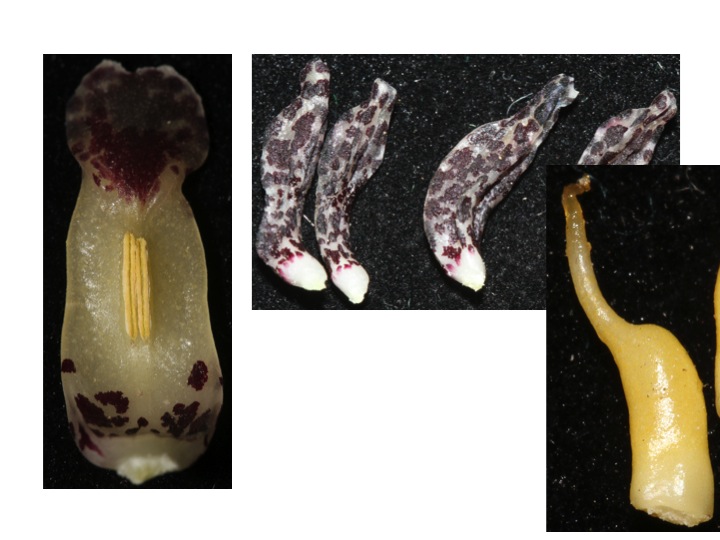

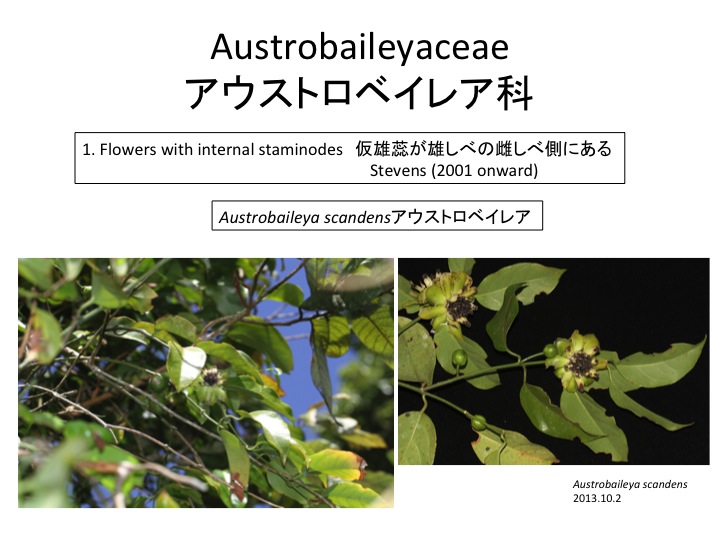

アウストロベイレア科は1科1属1種でオーストラリアの北部湿潤熱帯に自生し蔓性。「1. Flowers with internal staminodes 仮雄蕊が雄しべの雌しべ側にある」という形質が共有派生形質。

Austrobaileya scandens is a monotypic species in the Austrobaileyaceae, which is a liana and distributed in tropical Australia. “Flowers with internal staminodes” is synapomorphic character.

仮雄蕊は雌期には外側に開き、雌蕊が露出する。一方、雄期には雌蕊を多い雄蕊の葯が露出する。他花受粉促進のために仮雄蕊が機能している。

Staminodes open to expose a gynoecium in the female stage and close to cover a gynoecium in the male stage.

花被は外側から順番に形態を変える。ABCモデルは昆虫のホメオティック遺伝子による体節決定のように、ガク片、花弁、雄蕊、雌蕊が明確に器官分化している場合にはうまく適応できるが、器官形態が徐々に変化する場合にはうまく適用できない。また、シロイヌナズナのABCモデルのうちA機能については、他の被子植物で同じような機能を持っているかは不明であり、さらなる研究が必要である。徐々に器官形態を変化させる分子機構は植物独特かつ植物形態にしばしば見られるので、とても興味深い課題である。花被と雄蕊の境界は明瞭であり、ABCモデルでうまく説明できるように思われる。一方、仮雄蕊がどのような遺伝子によって制御されているのか、雄蕊と仮雄蕊、仮雄蕊と雌蕊の境界がどのように制御されているのかも不明である。

Staminode development as well as gradual morphological change in tepals are not well explained under the ABC model.

雄蕊は葉状になり、葯が向軸側に形成される。

Stamens are petaloid.

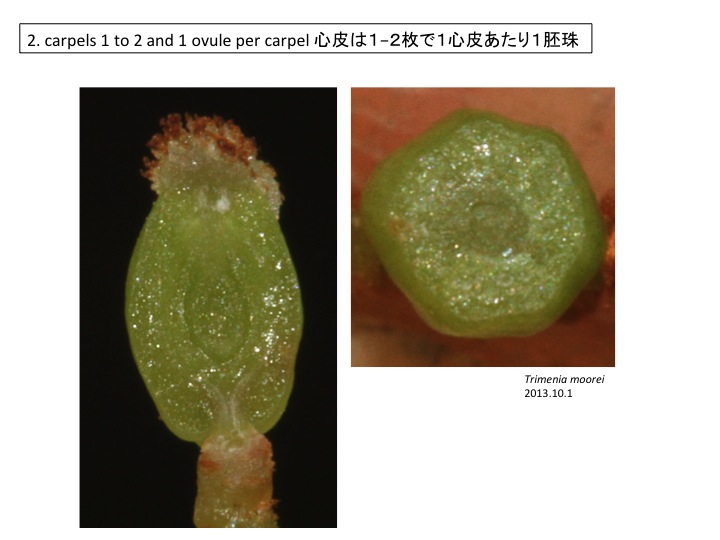

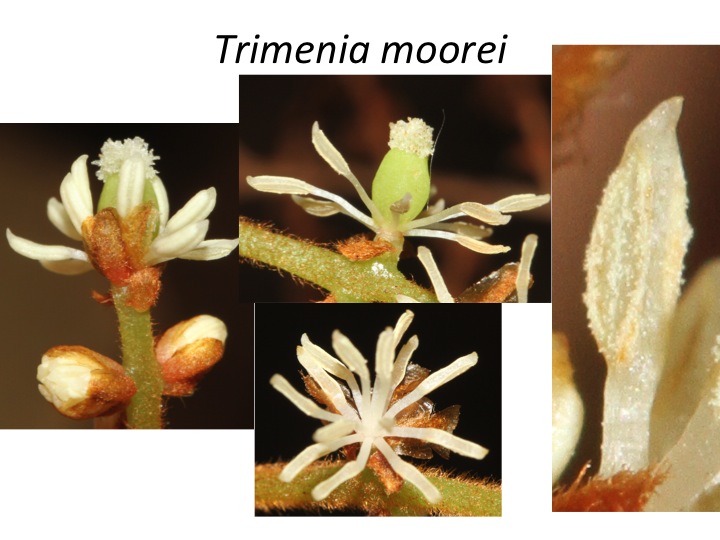

トリメニア科はパプアニューギニア、オーストラリア、フィジーに分布する。トリメニア属1属からなり、6種が知られる(Stevens 2001 onward) 。

Trimenia is monotypic in the Trimeniaceae, which includes 6 species and distributed in Papua New Guinea, Australia, and Fiji (Stevens 2001 onward) .

Trimenia属の葯は外向性、側向性の両方がある。時に内向性になることもある。Trimenia mooreiでは側向性である。茶色の花被は早落性。

Stamens are introrse, latrorse, or extrorse and vary between species. Stamens of Trimenia moorei is latrorse. Tepals in brown are caducous.

花被は外側のものはガク片的だが、ガク片と花弁の明瞭な区別はできない。花被は中心に近づくにつれてだんだん細くなる。

Morphology of tepals is gradually changed.

カテゴリー: 5.0.Angiosperms.被子植物, 5.03.Austrobaileyales.アウストロベイレア目

アウストロベイレヤ目 Austrobaileyales はコメントを受け付けていません

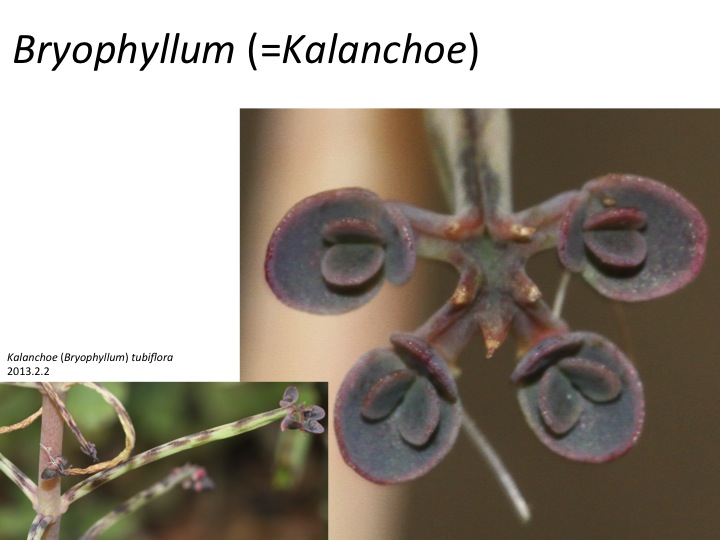

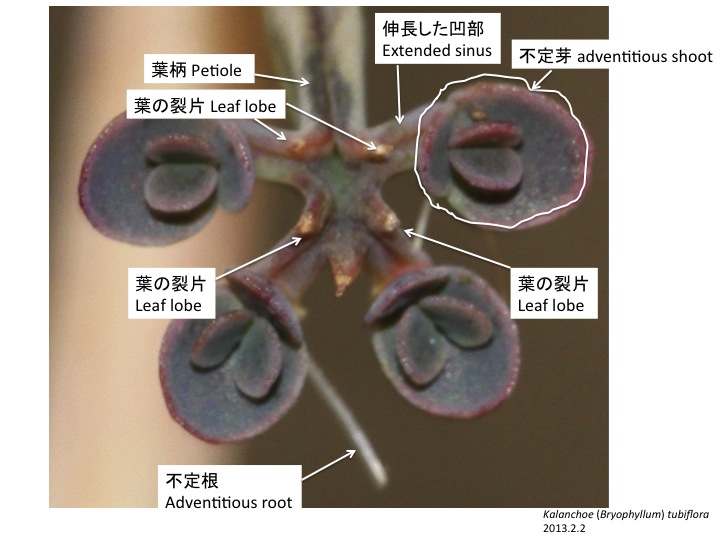

カランコエの葉からの不定芽 Leaf plantlets in Kalanchoe

Kalanchoe tubifloraの葉は棒状で先端に複数(写真では4つ)の不定芽を形成する。この葉はどのような構造をしているのだろうか。

A petiole of Kalanchoe tubiflora is elongated and a leaf blade is reduced at the tip. Can you explain the curious morphology of the leaf blade?

葉身のでっぱった部分が葉の裂片でその間の凹部に不定胚が生じている。不定芽が大きくなるにつれて凹部がせり出し受け皿状になる。どうしてせり出すのかは不明。不定芽の影響があるのかもしれない。

Neelima Sinha研究室のGarcês et al. (2007)は、Kalanchoe daigremontianaの葉の不定芽発生過程を観察した。最初はドーム状に組織が隆起し、この形態はglobular stageの胚にも茎頂にも似ている。その後、ハート型胚に類似した形態になる。しかし、胚とは異なり、不定根が発生する。この不定根の発生様式はシュート下胚軸からの不定根形成に似ている。維管束は元の葉の維管束はと独立に形成される。これらのことから、不定芽は発生過程とシュートの両方のプログラムが混じって形成されているのではないかと推定されている。

Protruded regions are leaf lobes and plantlets are formed on sinuses. When plantlets become bigger, sinus tissue elongate to subtend a plantlet.

Garcês et al. (2007) described development of leaf plantlet of Kalanchoe daigremontiana. At first, tissue protrude as a dome and then becomes to be resemble to globular stage embryo as well as shoot apex. Then, the tissue becomes similar to a hart-shaped embryo. However, differently from an embryo, adventitious roots are formed. Vascular bundles are formed independent from leaf vasculature. The authors interpret that the development of leaf plantlet is a mixture of embryo and shoot development.

Garces, H.M., Champagne, C.E., Townsley, B.T., Park, S., Malho, R., Pedroso, M.C., Harada, J.J., and Sinha, N.R. (2007). Evolution of asexual reproduction in leaves of the genus Kalanchoe. Proc Natl Acad Sci U S A 104, 15578-15583.

カテゴリー: 5.14.01.Saxifragales.ユキノシタ目, Adventitious shoots 不定芽

カランコエの葉からの不定芽 Leaf plantlets in Kalanchoe はコメントを受け付けていません

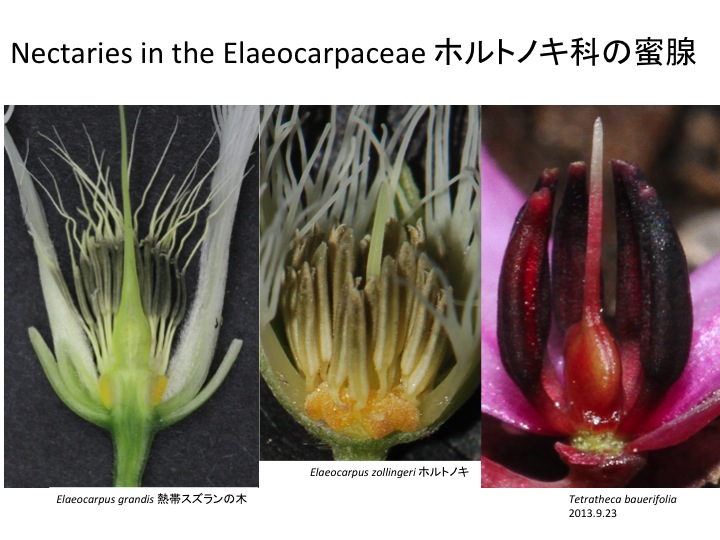

ホルトノキ科の蜜腺 Nectaries in the Elaeocarpaceae

ホルトノキ科のホルトノキ属Elaeocarpusは雄蕊の外側、花弁の内側に両者と互生の位置に蜜腺を形成する。一方、同科のTetrathecaやPlatythecaは雄蕊外側に蜜腺を持たず、子房周縁から蜜を出している。Elaeocarpus species form extrastaminal nectaries. On the other hand, Tetratheca and Platytheca in the same family produce nectar from the surface of ovary.

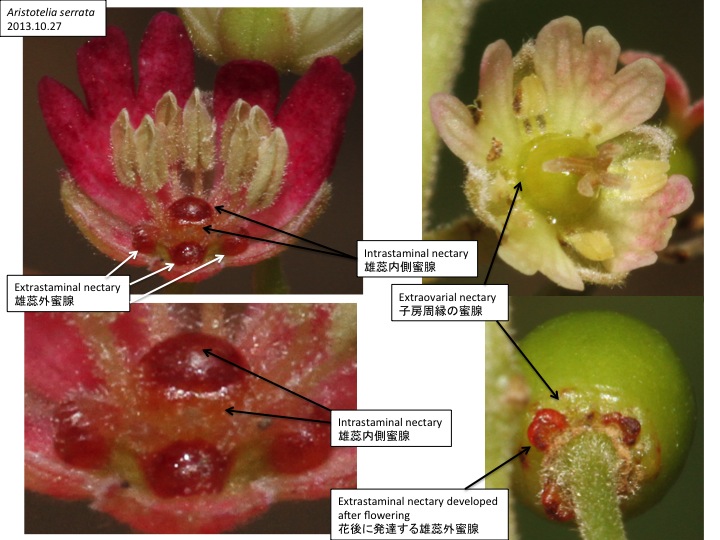

ニュージーランドに広く分布するAristotelia serrataの雄花は、雄蕊外蜜腺と花の最中心部の蜜腺の2種類の蜜腺を持つ。観察した全ての雄花で雄蕊外蜜腺はあったが、花中央部蜜腺は未発達の雄花もあった。花最中心部蜜腺は雌しべの子房周縁の蜜腺が変化したものなのかもしれない。

雌花は子房の周縁と、退化した雄蕊の外側に雄蕊外蜜腺が発達する。開花時には雄蕊外蜜腺は見えないが、果実が発達する段階で観察すると子房周縁の蜜腺の痕跡とともに、肉眼で見えるほど大きな雄蕊外蜜腺が形成されている。雌しべや雄しべが退化しても、雄蕊内蜜腺や雄蕊外蜜腺ができるということは、蜜腺が雌しべや雄しべに付随してできるのではなく、蜜腺形成機構として独立に存在している可能性を示唆しているのかもしれない。花器官の間にどのように蜜腺を形成するかの機構はまったくわかっていない。

A male flower of Aristotelia serrata have both extrastaminal nectaries and central nectary. The central nectary may be a modified extraovarial nectary. Only extraovarial nectaries are visible in a young female flower but both extraovarial and extrastaminal nectaries become conspicuous during fruit maturation.

カテゴリー: 02.Nectary, 5.14.03.03.Oxalidales.カタバミ目

ホルトノキ科の蜜腺 Nectaries in the Elaeocarpaceae はコメントを受け付けていません

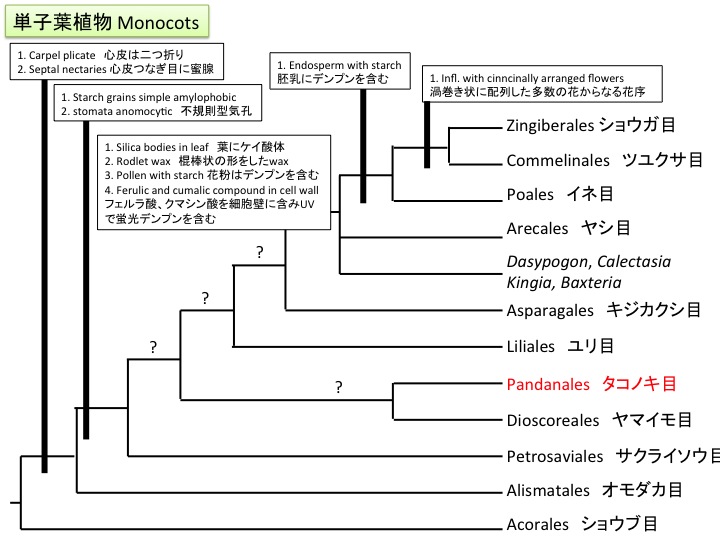

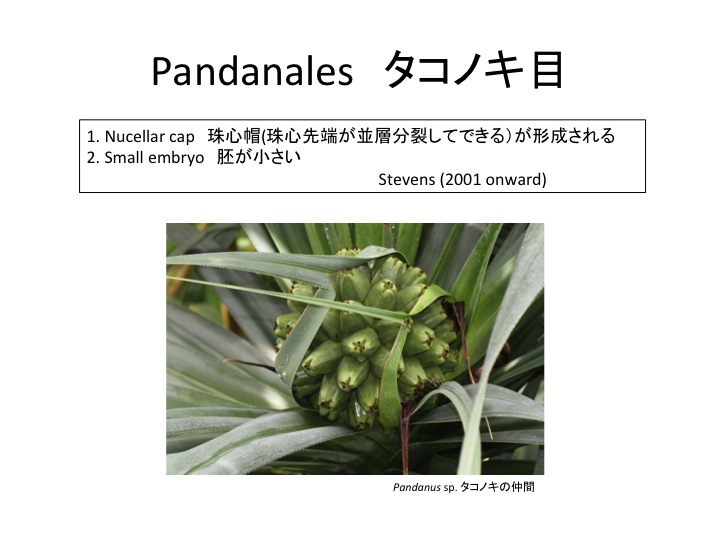

ビャクブ科 Stemonaceae, タコノキ目 Pandanales

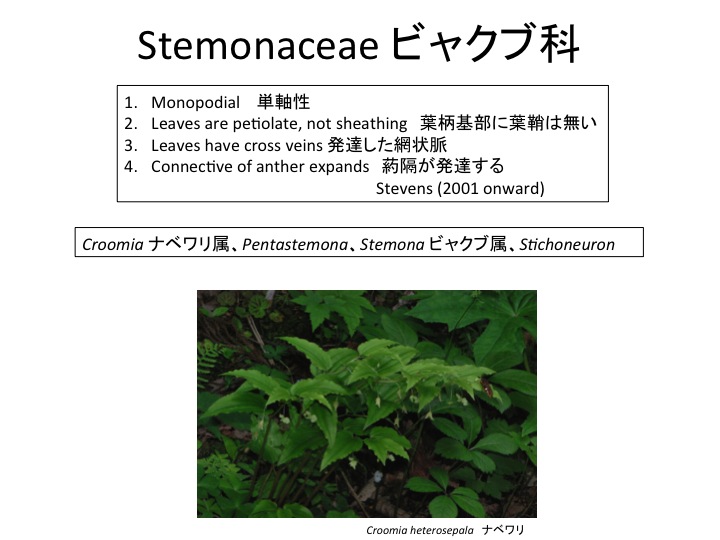

今日は単子葉植物のタコノキ目のビャクブ科の花を見ます。Today Shall we see the Stemonaceae of Pandanales in monocots.

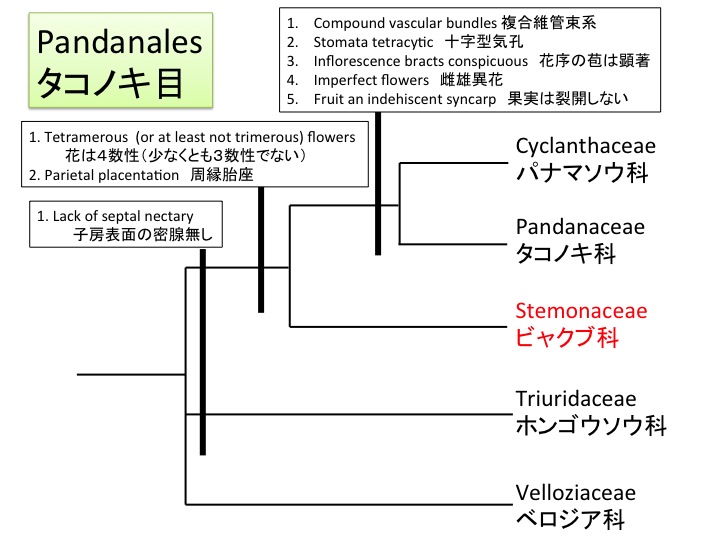

ビャクブ科はタコノキ目。パナマソウ科、タコノキ科とともに4数性である点が単子葉植物の中では異色。The Stemonaceae as well as Pandanaceae and Cyclanthaceae are unusual in monocots because of the 4-merous flowers.

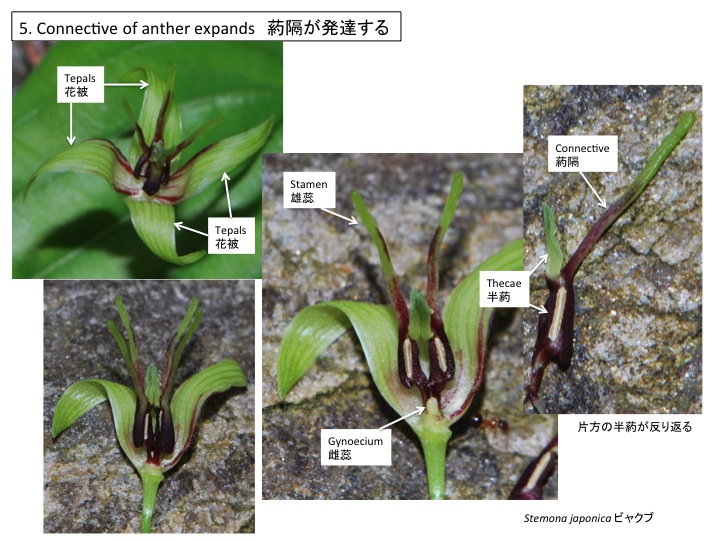

ビャクブは奇妙な花を持つ。矢印の部分は何だろう。Stemona japonica has unusual flowers and what organs do arrows indicate?

白い矢印が雄しべの葯隔、黄色の矢印が不稔の半葯が反転して上側に反り返っている。The white and yellow arrows are connective of stamen and thecae, respectively.

カテゴリー: 5.06.05.Pandanales.タコノキ目

ビャクブ科 Stemonaceae, タコノキ目 Pandanales はコメントを受け付けていません

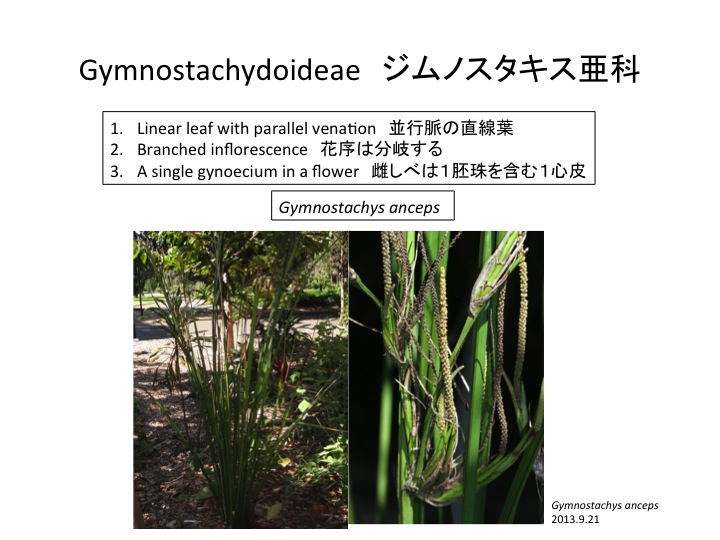

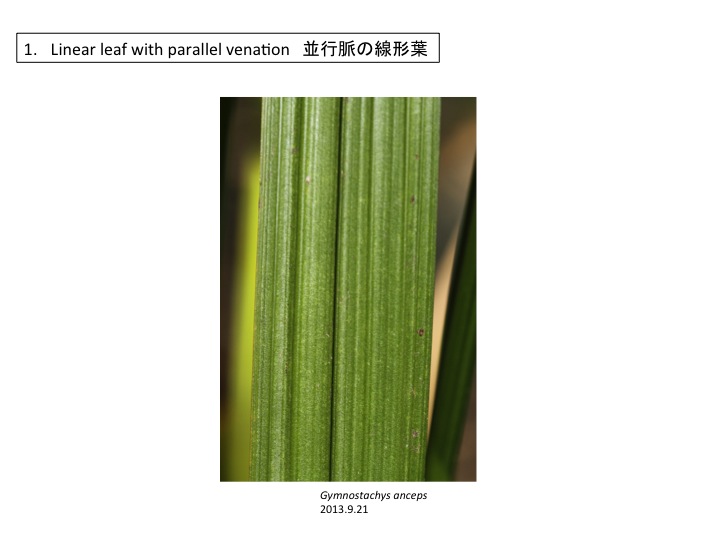

ジムノスタキス(サトイモ科)Gymnostachys, Araceae

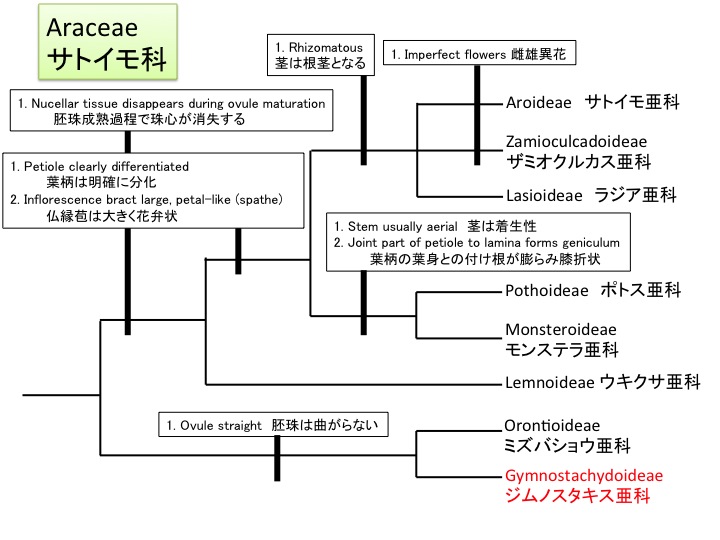

ジムノスタキス亜科はサトイモ科の最基部で分岐し、ミズバショウ亜科と姉妹群。Gymnostachyoideae is a basal subfamily in the Araceae and sister to Orontioideae.

東オーストラリアに固有で1科1属1種。It is endemic in eastern Australia and 1 genus and 1 species in the family.

線形葉はサトイモ科の中で異色。Linear leaf is special to Gymnostachys in the Araceae.

カテゴリー: 5.06.02.Alismatales.オモダカ目

ジムノスタキス(サトイモ科)Gymnostachys, Araceae はコメントを受け付けていません

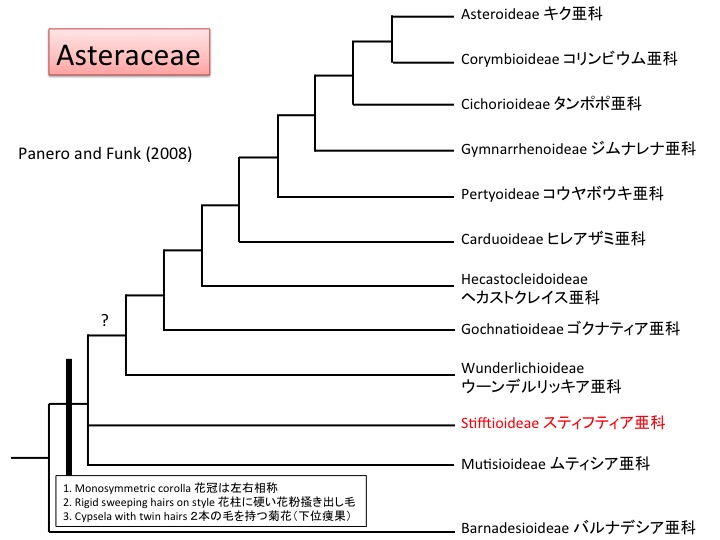

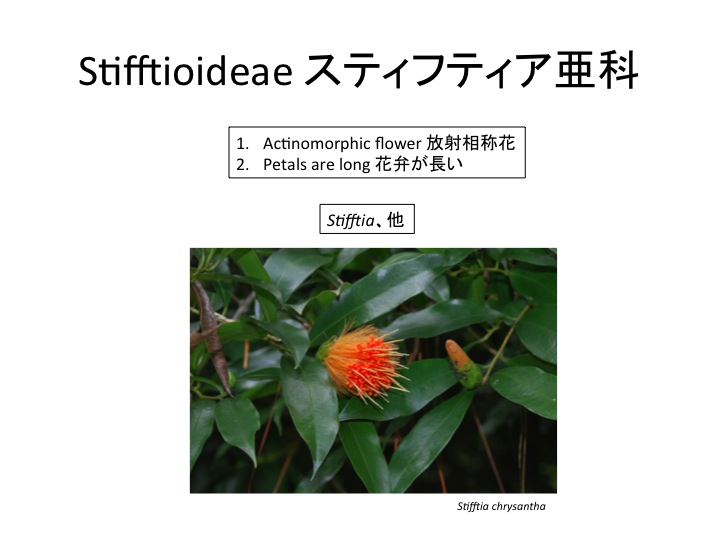

キク科スティフティア亜科 Stifftioideae, Asteraceae

キク科のスティフティア亜科について。

スティフティア亜科は、ノブキ属、ガーベラ属、センボンヤリ属を含むMutisioideaeムティシア亜科に分類されてきたが、Panero and Funk (2008)が葉緑体ゲノム上の10遺伝子の配列情報から系統推定するとMutisioideaeに含めるよりは近縁な独立の亜科として扱う方が妥当であることがわかった。ブラジルからフレンチギアナに分布する。

キク科の基部で分岐した系統であり、Stifftia属に見られるような(1)大きく瓦重ね状に螺旋配列した総苞、(2)花弁が強く巻き込む長い放射相称花、(3)木本性はキク科の祖先的な形質ではないかと考えられている(Maguire 1956)。

This group was traditionally classified in Mutisioideae but found to be appropriate to treat as a separate monophyletic group based on 10 chloroplast gene tree (Panero and Funk 2008). The following morphological characters retained in Stiffia are thought to be primitive ones: large imbricate involucres, long actinomorphic corollas with strongly coiled lobes, and an arborescent habit (Maguire 1956).

Maguire, B.J. 1956. Distribution, endemicity, and evolution patterns among Compositae of the Guayana Highlands of Venezuela. Proc. Am. Philos. Soc. 100: 467-475.

Panero, J. L., and V. A. Funk. 2008. The value of sampling anomalous taxa in phylogenetic studies: major clades of the Asteraceae revealed. Mol. Phylogenet. Evol. 47: 757-782.

カテゴリー: 5.18.04.02.Asterales.キク目

キク科スティフティア亜科 Stifftioideae, Asteraceae はコメントを受け付けていません

Breynia属の斑入り葉:斑入り葉形成のメカニズム Mechanisms to form variegated leaves in Breynia, the Phyllanthaceae

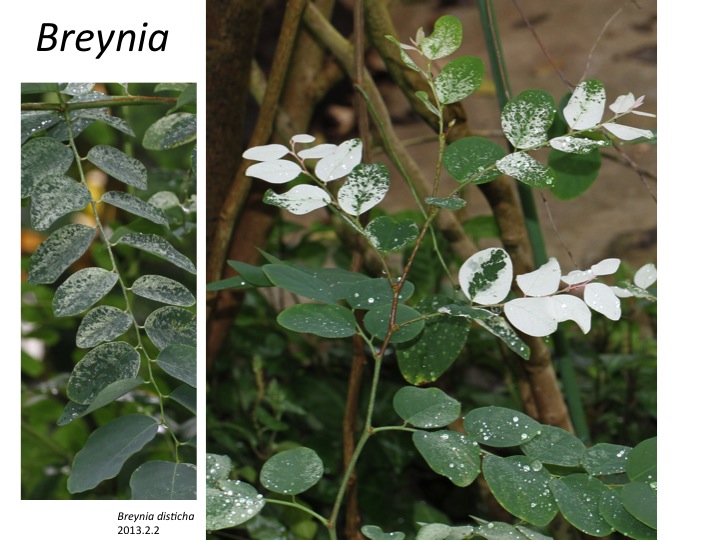

Breynia はコミカンソウ科キントラノオ目の低木でインドからオーストラリアに分布する。

シロイヌナズナのvar2突然変異体はBreynia distichaのように茎頂から白い葉を形成し、葉の成長過程でだんだんスポット状に緑色部分が形成され、最終的に緑色部分と白色部分が混じった、所謂、斑入りの葉を形成する。var2では茎頂の若い葉での葉緑体の発達が野生型より遅いために新しい葉は白色を呈する (Sakamoto et al. 2009)。Breyniaも同じような生理的な仕組みで斑入りになっているのだろうか。VAR2遺伝子は葉緑体のタンパク質分解酵素をコードしており、正常な葉緑体形成には適切なタンパク質分解が必要であると考えられている。斑入りが回復するのは、var2を相補する仕組みがあり、それが徐々に機能してくるからだろうと考えられている(Liu et al. 2010)。Breyniaとシロイヌズナは近縁ではないが、似た機構によって斑入り化しているのかもしれない。

Breynia belongs to the Phyllanthaceae, Malpighiales. In Arabidopsis thaliana var2 mutant, white leaves are formed because of the delay of chloroplast development. Chloroplasts gradually differentiate from proplastids and leaves gradually turn to be in green (Sakamoto et al. 2009). VAR2 gene encodes a proteinase and degradation of some proteins is necessary for proper chloroplast development (Liu et al. 2010). Breynia is not so closely related to Arabidopsis thaliana, but their variegated leaves may be formed with similar mechanisms.

Liu, X., Yu, F., and Rodermel, S. (2010). Arabidopsis chloroplast FtsH, var2 and suppressors of var2 leaf variegation: a review. J Integr Plant Biol 52, 750-761.

Sakamoto, W., Uno, Y., Zhang, Q., Miura, E., Kato, Y., and Sodmergen (2009). Arrested differentiation of proplastids into chloroplasts in variegated leaves characterized by plastid ultrastructure and nucleoid morphology. Plant Cell Physiol 50, 2069-2083.

カテゴリー: 5.14.03.04.Malpighiales.キントラノオ目

Breynia属の斑入り葉:斑入り葉形成のメカニズム Mechanisms to form variegated leaves in Breynia, the Phyllanthaceae はコメントを受け付けていません

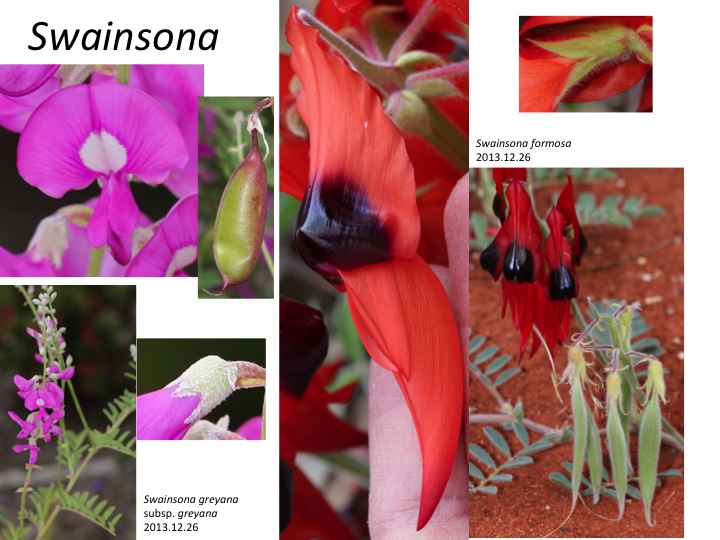

収斂 Convergence of Swainsona formosa and Clianthus puniceus

ニュージーランド固有のClianthus puniceusとオーストラリア固有のSwainsona formosaの花は旗弁に黒いスポットが無いかあるかの違い以外は一見良く似ており、従来、同じClianthus属に含めていた。しかし、Thomson (1990)はClianthus formosaは(1)花序が短くまとまっている、(2)ガク裂片が良く発達するなどの点がClianthus属よりもSwainsona属に似ているとしてSwainsona formosaとした。その後の研究から両者の収斂は鳥媒によって収斂したものではないかと考えられている(http://www.kew.org/plants-fungi/Swainsona-formosa.htm)。

Clianthus puniceus and Swainsona formosa have similar flowers and were in the same genus Clianthus. Thomson (1990) noticed the morphological difference of Swainsona formosa from Clianthus puniceus, e.g. (1) restricted inflorescence, (2) well-developed calyx lobes, and more, and moved to Swainsona. Similar flowers of these species are speculated to be convergence by adaptation to bird pollination.

Thompson, J. 1990. New species and new combinations in the genus Swainsona (Fabaceae) in New South Wales. Telopea 4: 1–5.

Swainsona greyanaとSwainsona formosaの花形態、ガク片形態、果実形態はかなり異なっている。ITS塩基配列を用いた研究(Wagstraff et al. 1999)では、Swainsona属の種はみな近縁ではあるが、側系統群である可能性がある。

Morphology of Swainsona greyana and Swainsona formosa is different in several points. Phylogenetic tree based on ITS sequences (Wagstraff et al. 1999) does not support the monophyly of Swainsona with statistic confidence.

Wagstraff, S.J., Heenan, P.B., and Sanderson, M.J. 1999. Classification, origins, and patterns of diversification in New Zealand Carmichaelinae (Fabaceae). Amer. J. Bot. 86: 1346-1356.

カテゴリー: 5.14.03.05.Fabales.マメ目, Convergence

収斂 Convergence of Swainsona formosa and Clianthus puniceus はコメントを受け付けていません

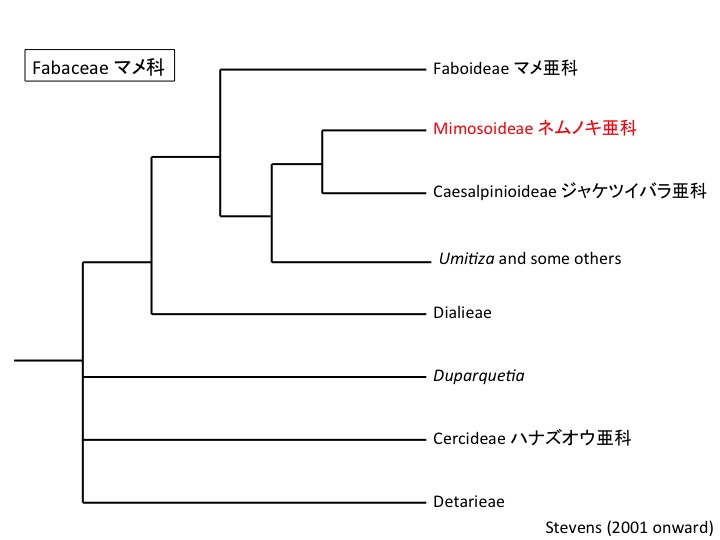

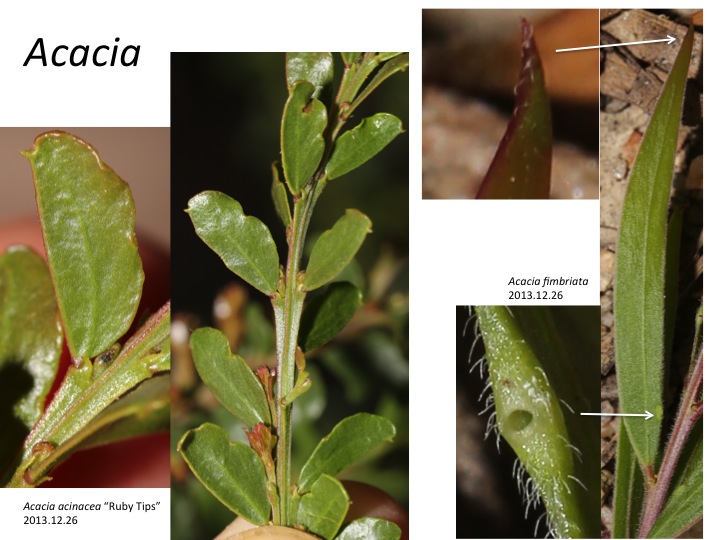

Acaciaアカシア属/Mimosoideaeネムノキ亜科/Fabaceaeマメ科/Fabalesマメ目

アカシア属はマメ科、ネムノキ亜科に属する。Acacia belongs to Mimosoideae, the Fabaceae.

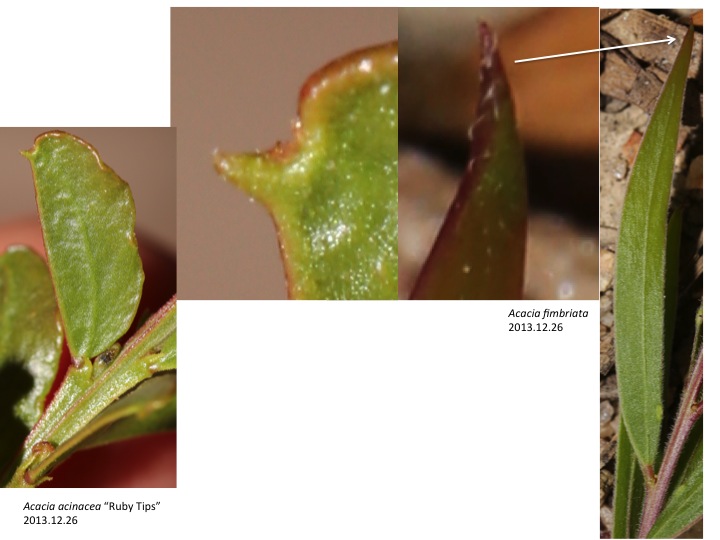

Acaciaアカシア属には扁平化した葉状器官である疑葉Phyllodeを形成する種がある。疑葉に蜜腺があるものもある。Some species of Acacia form phyllodes, flattened leaves.

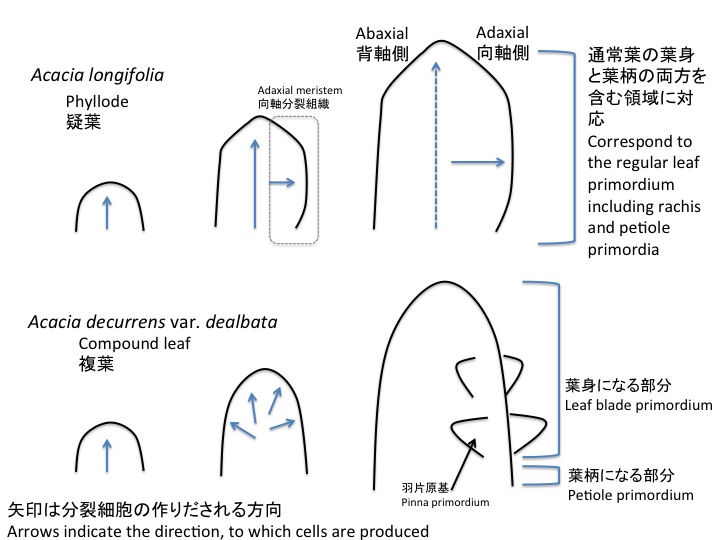

Boke (1940)は疑葉を持つAcacia longifoliaと複葉を持つA. decurrens var. dealbataの葉の発生過程を比較した。疑葉では、葉柄と葉身が分化する前の葉原基で、葉原基の向軸側ほぼ全体に向軸分裂組織adaxial meristemができ、並層分裂が活発化する。向軸分裂組織でできた細胞はplate meristem(並層、垂層分裂のみがおこり、平面状に広がる分裂組織)として疑葉の「葉身」を形成する。一方、複葉では、疑葉原基で向軸分裂組織が分裂を続け向軸側に隆起するよりも後の段階で羽片原基が形成され、葉身と葉柄が分化する。このことから、アカシアの疑葉は通常葉の葉柄と葉身の軸(中軸 rachis)が変化したものであることを明らかにした。

Boke (1940) compared leaf development of Acacia longifolia with phyllodes and Acacia decurrens var. dealbata with regular compound leaves. Adaxial meristem which forms the phyllode “leaf blade” is formed before the differentiation of leaf blade and petiole primordia, indicating that a phyllode is homologous to a region including both petiole and rachis.

Boke, N.H. (1940) Histogenesis and morphology of the phyllode in certain species of Acacia. Amer. J. Bot.. 27: 73-79.

Boke (1940)に基づき、疑葉の先端部のやや扁平な部分は、葉の先端部あるいは葉の先端につく小葉と考えられる。

Based on the observation of Boke (1940), the appendage at the phyllode apex is interpreted as an abortive terminal leaflet.

カテゴリー: 5.14.03.05.Fabales.マメ目, 分裂組織の種類と形成場所

Acaciaアカシア属/Mimosoideaeネムノキ亜科/Fabaceaeマメ科/Fabalesマメ目 はコメントを受け付けていません