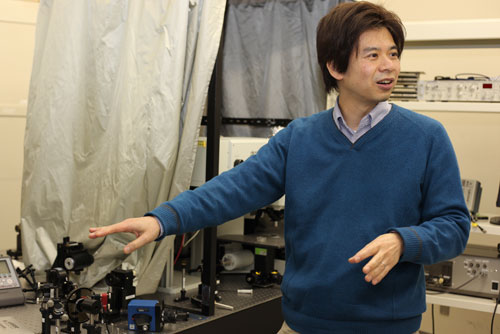

- 松崎 政紀

- MATSUZAKI, Masaki

基礎生物学研究所 光脳回路研究部門教授 教授

総合研究大学院大学 生命科学研究科 基礎生物学専攻 教授

1971年 東京生まれ。1994年 東京大学理学部生物化学科卒業、1996年 同大学大学院医学系研究科機能生物学専攻博士課程入学、2001年 博士号(医学)取得。2002年 生理学研究所助手、2005年 東京大学大学院医学系研究科助教、2008年から准教授。2005年~2009年 JSTさきがけ「生命現象と計測分析」研究員(兼任)。2010年より基礎生物学研究所教授。

マウスにおける脳神経回路の作動原理

脳の「構造」から「機能」へ

「脳科学」といっても、その研究アプローチは多様にある。修士課程までは、ハエを使って遺伝子レベルから脳ができるしくみを調べていた。遺伝子の発現の違いを調べれば、ヒトと他の動物の脳が、発生の段階でどう違うかを知ることができる。しかし、興味は脳の機能にあった。

「遺伝子から脳のでき方はわかりますが、脳がどうやって機能しているかというのは全く別の話です。しかも、研究室には優秀な人が何人もいて、自分のやっていける場所はないなと思ったんです。それで博士課程は別の研究室に行くことにしました」

「2光子」技術との出合い

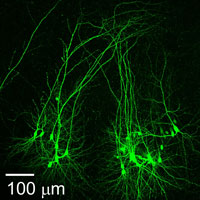

博士課程は、東大の医学系の研究室で、神経細胞間のコミュニケーションを研究テーマにした。そして博士2年のとき、「2光子励起顕微鏡」という最先端機器が研究室に導入されることになった。これは、臓器の深部までを観察することができ、3次元のイメージングを可能にする顕微鏡で、今では脳内の神経活動を調べる方法として広く使われている。しかし、当時(1997年頃)、日本ではほとんど誰も使ったことがなかった。

博士課程は、東大の医学系の研究室で、神経細胞間のコミュニケーションを研究テーマにした。そして博士2年のとき、「2光子励起顕微鏡」という最先端機器が研究室に導入されることになった。これは、臓器の深部までを観察することができ、3次元のイメージングを可能にする顕微鏡で、今では脳内の神経活動を調べる方法として広く使われている。しかし、当時(1997年頃)、日本ではほとんど誰も使ったことがなかった。

「最初は全然理屈も使い方もわからなかったので、物理化学やイメージングについて基礎から勉強しました。というのも顕微鏡が来ると言われてから、1年間も来なかったんです。じっくり勉強する時間ができたのが好都合でした。」

この最先端機器をベースに新しい方法論の開発を進めた。しかし、研究が軌道に乗ろうとした矢先、所属研究室が生理学研究所に引っ越すことになった。2000年1月、つまり博士4年の1月のことである。

この最先端機器をベースに新しい方法論の開発を進めた。しかし、研究が軌道に乗ろうとした矢先、所属研究室が生理学研究所に引っ越すことになった。2000年1月、つまり博士4年の1月のことである。

「この時期に引っ越しとなれば、留年は確実です。2000年問題が話題となった1999年12月31日も実験をしていたんですけど、“コンピュータが止まらないかな”とかすかに期待してしまいました(笑)。けっきょく博士号をとるのに5年9ヵ月かかりました。でも、生理研で神経科学のさまざまな分野の人と知り合うことができて、得るものが大きかったです。」

単一シナプスを刺激する新技術

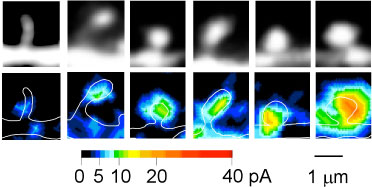

生理研に移ってから、次々と重要な成果を上げた。神経細胞は「シナプス」という結合部を介して、他の神経細胞に信号を伝える。シナプスからの入力は「スパイン」とよばれる小さなトゲが受け取る。精神疾患ではスパインの形に異常があることが知られており、スパインの形態が脳機能に大きく関与していることが示唆されていた。しかし、脳は密な組織なので、従来のように電極で単一のシナプスを刺激するのは技術的に難しかった。

そこで、2光子イメージングと、2光子で活性化する化合物を組み合わせ、単一シナプスを光刺激して、スパインの形の変化と機能の変化を同時に観察する方法を開発した。この方法によって、スパインが大きいほどシナプスの結合が強く、さらに学習刺激によってスパインが大きくなることを実証した。スパインの形と脳機能の関与を裏付ける重要な成果である。

そこで、2光子イメージングと、2光子で活性化する化合物を組み合わせ、単一シナプスを光刺激して、スパインの形の変化と機能の変化を同時に観察する方法を開発した。この方法によって、スパインが大きいほどシナプスの結合が強く、さらに学習刺激によってスパインが大きくなることを実証した。スパインの形と脳機能の関与を裏付ける重要な成果である。

神経活動をリアルタイムで操作可能に

研究室は再び東大に移り、それから5年後、基礎生物学研究所の教授として岡崎の地に戻ってきた。その間、国外でも新技術が次々と開発され、今では、生きている覚醒状態のマウスで、脳内の神経活動を操作できるようになった。光を当てると、細胞内外にイオンを通す働きをするタンパク質がある。このタンパク質を神経細胞で発現するようにしたトランスジェニックマウスでは、特定の神経細胞に光を当てるとそこで電気信号が発生し、その神経細胞が司る機能を制御することができる。例えば、左の運動野に光を当てると対側の右手が動き、逆に光を当てて細胞の活動を止めるようにすることもできる。

「分子生物学では、遺伝子をノックアウトすることで、その機能を知ることができます。ですが脳の場合、ある細胞の機能が駄目になっても、他の細胞がすばやく別の回路をつくって機能を回復させるので、ミリ秒単位で動いている細胞の機能やそこに流れる情報を理解することができません。そこで登場したのがこの方法です。神経活動のオンオフをリアルタイムで操作して、その機能を知ることができる、まさに革命的な方法です。」

新技術の登場とともに、この分野は今まさに躍進している。

「技術的にはまだまだ成熟していません。光に反応するタンパク質もこれからどんどん出てくると思いますし、イメージング技術ももっと向上させる必要があります。この分野は複合領域なので、自分の得意なものや強みがあれば、ぜひ一緒に研究を盛り上げていってほしいと思います。」

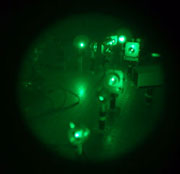

研究の要となる顕微鏡

研究の要となる顕微鏡

これまでできなかったさまざまな観察を可能にした「2光子励起顕微鏡」。細胞を傷つけず、深いところまでピンポイントで操作できる優れもの。なんとレーザー1台2000万円。現在、研究室には2光子顕微鏡とレーザーが2台ずつある。日本に導入されたばかりのころは、梅雨の時期はレーザーが出なくて使えなかったという。

研究室はこんなところ~研究室メンバーより

研究室は2010年9月に立ち上がったばかり。ラボメンバーは、みんなでよく飲みに行って、哲学談義で盛り上がります。脳の研究者は、「意識とは何か」「心とは何か」という哲学的な問いから入ってくる人が多いようです。先生は寺山修司が好きらしいです。

(取材:秦 千里)