- 松林 嘉克

- MATSUBAYASHI, Yoshikatsu

総合研究大学院大学 生命科学研究科 基礎生物学専攻 教授

1971年 三重県鈴鹿市生まれ。

1993年名古屋大学農学部農芸化学科を卒業、1997年名古屋大学大学院生命農学研究科修了(農学博士)。同大学大学院助手、准教授などを経て、2011年1月より基礎生物学研究所教授。2001年に農芸化学奨励賞、2008年に日本植物生理学会奨励賞、2010年に日本分子生物学会三菱化学奨励賞を受賞。

探る

植物の形づくりを制御するペプチドホルモンとその受容体の探求

農薬を買い求める小学生

実家には田んぼがあり、おばあちゃんの家にはたくさんの花が咲いている。そんな環境で育った松林にとって、植物は子どもの頃から身近な存在。小学生のときは、キクのミニチュア、いわゆる福助づくりに熱中した。ビーナインという農薬をキクに散布すると、葉や花芽の付き方は変わらず、丈だけが短くなる。

実家には田んぼがあり、おばあちゃんの家にはたくさんの花が咲いている。そんな環境で育った松林にとって、植物は子どもの頃から身近な存在。小学生のときは、キクのミニチュア、いわゆる福助づくりに熱中した。ビーナインという農薬をキクに散布すると、葉や花芽の付き方は変わらず、丈だけが短くなる。

「植物を自由にコントロールできる楽しさを知りました。このときから化学物質と生き物の関わりに興味を持つようになりましたね」

新たな植物ホルモンを発見

大学の修士・博士課程では、植物細胞の増殖に関連した興味深い現象について研究した。植物の細胞を培養するときに、たくさんの細胞をフラスコに入れておくと細胞は増えるが、細胞が少しだけだと増えない。また、細胞がたくさん増えた方のフラスコの上清を、増えない方のフラスコに入れると細胞が増えるようになる。そういう現象が1970年くらいから知られていた。研究の目的は、その原因物質を探すこと。

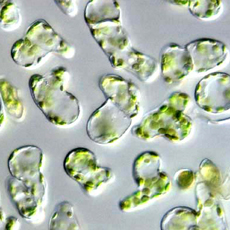

世界中の研究者が競う中、松林は、いちはやくその原因物質を突き止めた。それは、アミノ酸が5個つながったペプチドだった。しかも、チロシン硫酸化という翻訳後修飾が付加されていた。 植物ホルモンの性質をもつ分泌型ペプチドが見つかったのは、世界で初めてのこと。このペプチドを化学合成して細胞に与えると、細胞が分裂して増える様子を顕微鏡下で確認することができた。

植物ホルモンの性質をもつ分泌型ペプチドが見つかったのは、世界で初めてのこと。このペプチドを化学合成して細胞に与えると、細胞が分裂して増える様子を顕微鏡下で確認することができた。

「うぉ~!という感じですよ。天然からとってきたものが効くのも面白いんだけど、自分たちが合成したもので、自然界で起こっていることを再現できるというのはまた格別。そうして深みにはまっていったわけです」

ペプチドホルモンと受容体のペアを探す

ペプチドホルモンは、細胞の外に分泌され、他の細胞の表面にある受容体に結合することで、シグナルを伝える。そこで、次は、発見したペプチドホルモンの受容体を探すことにした。当時行なった方法は、カラムにペプチドホルモンを固定しておき、細胞膜を溶かしたものをカラムに流して、ペプチドホルモンにくっついたタンパク質を解析するという生化学的なやり方。ペプチドホルモンを発見してから6年後の2002年、ついに受容体を見つけることに成功した。この受容体は、“受容体様キナーゼ”というタイプのもので、この成果はサイエンス誌に載った。

ペプチドホルモンは、細胞の外に分泌され、他の細胞の表面にある受容体に結合することで、シグナルを伝える。そこで、次は、発見したペプチドホルモンの受容体を探すことにした。当時行なった方法は、カラムにペプチドホルモンを固定しておき、細胞膜を溶かしたものをカラムに流して、ペプチドホルモンにくっついたタンパク質を解析するという生化学的なやり方。ペプチドホルモンを発見してから6年後の2002年、ついに受容体を見つけることに成功した。この受容体は、“受容体様キナーゼ”というタイプのもので、この成果はサイエンス誌に載った。

現在,シロイヌナズナには625個の受容体様キナーゼがあることがわかっている。しかし,結合する相手がわかっているのは3%にも満たない。一方で、ペプチドホルモンの候補となりうる分泌型ペプチドは何百個もある。

「新しい植物ホルモンを1つ見つけられれば、もう十分幸せな研究人生と言えるんですけどね(笑)。でもやっぱり他の植物ホルモンや受容体も見つけたい。人と違うやり方でやってみたり、近道がないか色々と知恵を絞って、ペプチドホルモンと受容体のペアを探しているところです」

ではどうやって探すか。最初に見つけたペプチドホルモンは、翻訳後修飾によってチロシンが硫酸化されていた。このようなペプチドをつくるには高いエネルギーコストがかかる。それにもかかわらず、チロシンをわざわざ硫酸化するということは、コストを上回るメリットがあるのではないか。そう考えた松林は、まずチロシンを硫酸化する酵素を精製して、その遺伝子を探し当てた。 これがブレークスルーとなる。

これがブレークスルーとなる。

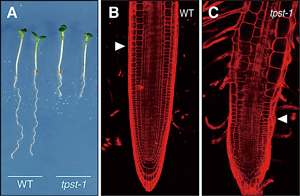

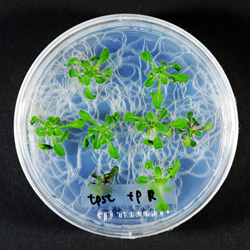

このチロシン硫酸化酵素の遺伝子を壊した欠損株では、根が非常に短くなることがわかった。ということは、チロシンが硫酸化されるペプチドの中に、根を伸ばす働きをする植物ホルモンがあるはず。そこで、欠損株の根を正常に戻す活性のある新しいペプチドを探した。意外にもそれはすぐに見つかった。

「少し前からシロイヌナズナのゲノム情報を参考にしてチロシンが硫酸化されるペプチドをいくつかピックアップしてあったので、それをかけたら根が伸びて正常に戻ったんです。論文では、酵素がとれたから、ゲノムからペプチドを絞り込んで…というストーリーにしてあるんですけど、実際はもう既に手持ちの中にあったんです」

「少し前からシロイヌナズナのゲノム情報を参考にしてチロシンが硫酸化されるペプチドをいくつかピックアップしてあったので、それをかけたら根が伸びて正常に戻ったんです。論文では、酵素がとれたから、ゲノムからペプチドを絞り込んで…というストーリーにしてあるんですけど、実際はもう既に手持ちの中にあったんです」

こうして2度目のペプチドホルモンの発見を成し遂げ、2010年、サイエンス誌に発表。現在は、このペプチドホルモンの受容体を探しているところだ。

物質から探る植物の形づくり

こうした偉業の裏には、細胞間に僅かにしか存在しないペプチドを解析するための高度な独自技術がある。この技術によって、チロシンの硫酸化のほかに、糖鎖がつくタイプのペプチドホルモンがあることも明らかにした。糖鎖をつける酵素を調べて、このタイプのペプチドホルモンについても研究を進めている。

「植物研究者の多くは、葉とか根といった形への興味から入るけど、僕たちは物質から植物の形づくりのしくみを理解しようとしています。細胞の外でどんな分子が何をしているか、それを明らかにしていきたいですね」

最高の瞬間を求めて

最高の瞬間を求めて

趣味は写真を撮ること。学生のときに、プロ・アマを問わないキャノンのフォトコンテストで入賞した経験をもつほどの腕前。何日もサーキットに通って、コーナリングするレーシングカーのアフターファイアを捉えた最高の一枚。今でも使うのはフィルムカメラという本格派。

研究室はこんなところ~研究室メンバーより

先生との距離は近いですね。研究の進捗状況を頻繁に聞かれるので、焦るときもあるけど、スピード感があっていいと思います。人数が少ないので、1人1人やることが多くて忙しいですが、自分で色々できるのは面白いですね。あと最近、先生は日本酒を一緒に飲んでくれる人を募集しているみたいですよ。