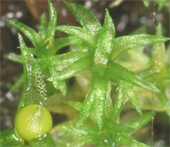

日本、米国、ドイツ、イギリスなど6ヶ国からなる国際共同研究チームがコケ植物ヒメツリガネゴケのゲノム解読に成功しました。日本は、基礎生物学研究所、金沢大学、国立情報学研究所、国立遺伝学研究所、東京大学、名古屋大学、総合研究大学院大学、科学技術振興機構の研究者グループが完全長cDNAの配列決定を分担し、約3万6千遺伝子を発見しました。その結果、陸上植物の進化過程で、植物の形作りや環境応答に必要な植物ホルモン関連遺伝子、乾燥耐性に必要な遺伝子、放射線などによってダメージを受けた遺伝子の効率的な修復機構に関わる遺伝子などが生じたことがわかりました。今後、これらの遺伝子の詳細な機能解析を行うことによって、陸上植物の進化に関与した遺伝子の解明、コケ植物の持つ高い環境耐性能力などを利用した農林業的応用や地球環境対策への応用が進むことが期待できます。この成果は、2007年12月14日に米国科学誌Science(サイエンス)オンライン速報版で公開されました。

|

|

|