基礎生物学研究所「大学生のための夏の実習2024」参加のお誘い

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 基礎生物学研究所(所在:愛知県岡崎市)は、「大学生のための夏の実習2024」を開催します。8月20日(月)~8月22日(水)の2泊3日の日程で、基礎生物学研究所にて生物学に関する実習を行います。対象は、生命科学系の大学生です(学部1年生~4年生どの学年でもOKです)。実習を通して、研究所での研究活動を体験すると共に、大学の枠を超えた交流を楽しみませんか?

受講対象者

生命科学分野を専攻する大学生。高等専門学校の4年次以上の方も対象です。

夏の実習スケジュール 8月20日(火)~8月22日(木)

8月20日(火)

10:30 - 11:30 開校式 (あいさつ・スタッフ紹介・参加者自己紹介)

8月21日(水)

8月22日(木)

10:00 - 11:00 発表準備

11:00 - 12:00 実習成果発表会(受講生の皆さんによる体験内容の発表)

13:00 - 関心があれば大学院説明会が開催されますので、ご参加下さい。

実習コース

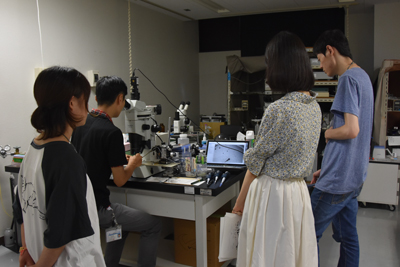

コース1

細胞動態研究部門(上田研)

「植物の細胞を観る」

コース定員:3名

海老根 一生 助教・金澤 建彦 助教・上田 貴志 教授

固い細胞壁に包まれた植物の細胞も、その中ではオルガネラ(細胞小器官)や小胞がダイナミックに運動しています。実習では、シロイヌナズナの細胞の中のさまざまなオルガネラや小胞、細胞骨格などを可視化し、その形や動きを色々な顕微鏡を使って観察します。

コース2

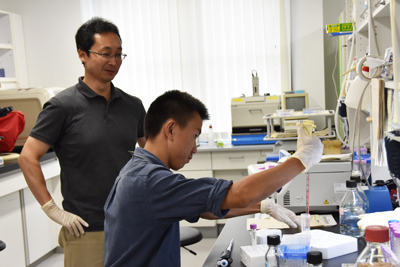

クロマチン制御研究部門(中山研)

「タンパク質を精製して機能を調べてみよう!」

コース定員:3名

中山 潤一 教授

私たちの体を構成し細胞のはたらきを支えているナノサイズの部品が「タンパク質」です。このタンパク質の設計図はDNAですが、そのDNAのはたらきを制御しているのもタンパク質です。本実習ではDNAのはたらきを制御するタンパク質をカラムクロマトグラフィーで精製して、その機能を生化学的に解析します。

コース3

IBBPセンター 栂根グループ

「カンキツの茎頂の接ぎ木とその超低温保存への挑戦」

コース定員:3名

栂根 一夫 助教・農研機構 間瀬誠子上級研究員

気候変動や農業生産の効率化などにより、地域特有の野生植物や農作物の品種が失われつつあります。果樹などの永年性植物の遺伝資源は、主に接ぎ木によって増殖され、屋外で保存されていますが、絶滅の恐れがある種や、研究の継続に欠かせない実験材料をより安定的に保存するため、茎頂組織を-170℃以下の超低温で保存し、保存組織から植物体を再生する技術の開発が進められています。本実習では、カンキツの茎頂組織の接木によって、超低温保存技術の開発を試みている研究を体験していただきます。

コース4

アストロバイオロジーセンター 藤田グループ

「バクテリアが織りなすパターンを観察しよう」

コース定員:3名

藤田 浩徳 助教

通常、大腸菌などのバクテリアは、単細胞生物として各細胞は独立して行動しています。しかし場合によっては、細胞同士が相互作用やコミュニケーションを行うことにより、細胞集団として組織化され、あたかも多細胞生物のように振る舞うことがあります。このようなバクテリア集団が織りなすパターンを観察します。

参加申し込み

募集定員 : 各コース3名程度、全体で12名程度

受講料:無料

旅費・宿泊費のサポートはありません。希望者は、研究所の宿泊施設(三島ロッジ:一泊2600円)をご利用いただけます。

募集期間:7月12日(金)〜7月26日(金)まで参加者募集を行います。コース別に定員を超えた場合には志望理由により選考を行います(先着順ではありません)。7月31日(水)までに参加の可否をご連絡いたします。

お申し込みいただいた全員の皆さんに、受講コース決定についてのメールをお送りいたしました。ご確認下さい。

基礎生物学研究所とは

自然科学研究機構 基礎生物学研究所は愛知県岡崎市にある生物学の研究所です。生命の営みの基本をなす遺伝子の働きや細胞の働きを探ると共に、生物が環境に適応し、そして多様な形と能力を持つに至った仕組みを明らかにすることを目指して研究活動を行っています。国立大学法人 総合研究大学院大学 先端学術院 基礎生物学コースとして大学院教育も行っています。

お問い合わせ

自然科学研究機構 基礎生物学研究所 大学生のための夏の実習2024 事務局

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38

E-mail: graduate24@nibb.ac.jp

Tel: 0564-55-7628

Fax: 0564-55-7597