5月30−31日にゲノムインフォマティクス・トレーニングコース GITC 夏【実践編】を開催しました。30人の方にご参加いただきました。ありがとうございました。

今年度から基礎生物学研究所において、ドイツ・ハイデルベルグ大学Center for Organismal Studies (COS)との間で、生物の環境適応戦略に関する国際共同研究が行われます。それに伴い、5月22日(水)にJan Lohmann教授が当室の見学に訪れました。重信秀治教授が対応しました。

5月14日 (火)に早稲田大学高等学院の学生10名が当室の見学に訪れました。森友子技術班長が対応しました。

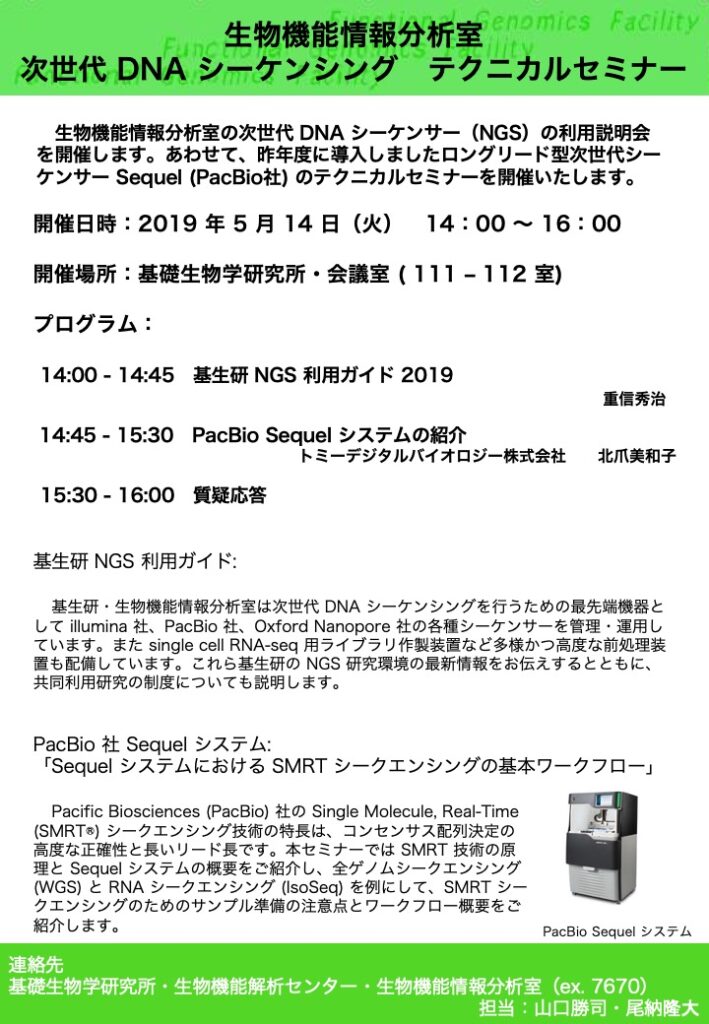

5月14日 (火)に基生研におけるNGS研究環境の最新情報および共同利用研究制度に関するテクニカルセミナーを開催しました。昨年度当室に導入しましたロングリード型次世代シーケンサーSequel (PacBio社)に関しては、トミーデジタルバイオロジー株式会社のご担当者の方に、「SequelシステムにおけるSMRTシークエンシングの基本ワークフロー」を紹介して頂きました。25名の方にご参加いただきました。ありがとうございました。

生物機能情報分析室は次世代DNA シーケンシング (NGS)を行うための最先端機器として各種シーケンサーを管理・運用し、さらにsingle cell RNA-seq用ライブラリ作製装置など多様かつ高度な前処理装置も配備しています。昨年度、当施設において新たにロングリード型次世代シーケンサーSequel (PacBio社) を導入しました。今回、これらの当施設における研究環境の最新情報および共同利用研究制度について紹介します。

【本研究成果のポイント】

【研究の概要】

両生類のイモリは、非常に高い再生能力を持っていることで知られ、再生医学や発生生物学における重要な実験動物として1世紀以上の研究の歴史を持っています。なかでも、繁殖や飼育が簡便なイベリアトゲイモリ(Pleurodeles waltl)は新しいモデル生物として脚光を浴びています。実験室での飼育や繁殖が容易なイベリアトゲイモリの有用性に着目した日本人の研究者でコンソーシアムを作り、飼育システムの確立、近交系の確立、高効率のゲノム編集法の開発など研究基盤の構築を推進してきました。現在では、イベリアトゲイモリは画期的な新興モデル生物として世界中の研究者から注目を浴びており、研究者人口が急速に増えています。しかし、イベリアトゲイモリには、ゲノムが巨大などの理由で研究の基盤となる遺伝子の情報がほとんど整備されていないという問題がありました。今回、基礎生物学研究所の重信秀治教授ら、鳥取大学医学部の林利憲准教授(現 広島大学教授)ら、琉球大学大学院医学研究科の松波雅俊助教ら、ほか広島大学、中央大学、産業技術総合研究所、九州大学、学習院大学の研究者から構成される研究チームは、イベリアトゲイモリの網羅的遺伝子カタログ作成に成功しました。各研究室から持ち寄った29種類もの多様なイベリアトゲイモリ試料からRNAを抽出し、次世代シーケンシング技術によるRNA-seq法により遺伝情報を解読しました。得られた配列情報を大型計算機で解析することにより、202,788個のイベリアトゲイモリの遺伝子モデルを構築しました。これらのモデルを検証したところ、イベリアトゲイモリが保有する全遺伝子の約98%をカバーする網羅性の高い高品質の遺伝子カタログであることが確認されました。さらに、研究チームは、この遺伝子カタログを世界中の研究者と共有するためのポータルサイト“iNewt”(http://www.nibb.ac.jp/imori/main/)を開設しました。iNewtでは遺伝子カタログに加えて、ゲノム編集のプロトコルなどイベリアトゲイモリの研究リソース情報を無料で提供しています。本研究によって作成された遺伝子カタログを利用することで、ゲノム編集や、次世代シーケンサーを用いた遺伝子の発現解析など、イベリアトゲイモリを用いた研究が格段にスピードアップすることが期待されます。これにより、再生医療や発生生物学はもちろん、癌研究、幹細胞生物学、生殖生物学、進化学、毒性学などの研究分野でイモリを活用した研究が大きく発展することが期待されます。

本研究成果は、2019年4月22日に国際科学誌「DNA Research」に掲載されました。

【論文情報】

掲載誌:

国際科学誌 DNA Research

タイトル:

“A comprehensive reference transcriptome resource for the Iberian ribbed newt Pleurodeles waltl, an emerging model for developmental and regeneration biology”

著者名:

Masatoshi Matsunami1, Miyuki Suzuki2, Yoshikazu Haramoto3, Akimasa Fukui4, Takeshi Inoue5, Katsushi Yamaguchi6, Ikuo Uchiyama6, Kazuki Mori3, Kosuke Tashiro7, Yuzuru Ito3, Takashi Takeuchi8, Ken-ichi T Suzuki2, 6, Kiyokazu Agata5, Shuji Shigenobu6*, and Toshinori Hayashi8*

所属: 1. 琉球大学大学院医学研究科、2. 広島大学大学院理学研究科、3. 産業技術総合研究所、4. 中央大学理工学部生命科学科、5. 学習院大学理学部生命科学科、6. 基礎生物学研究所、7. 九州大学大学院、8.鳥取大学医学部生命科学科、*: 責任著者

DOI:

10.1093/dnares/dsz003 (https://doi.org/10.1093/dnares/dsz003)

詳しくは以下のページをご覧ください。

http://www.nibb.ac.jp/press/2019/04/24.html

本日、午後1時30分より共通施設棟Ⅰ (明大寺)において液体窒素取扱い講習会を開催しました。36名 (委員会4名)の方が参加しました。

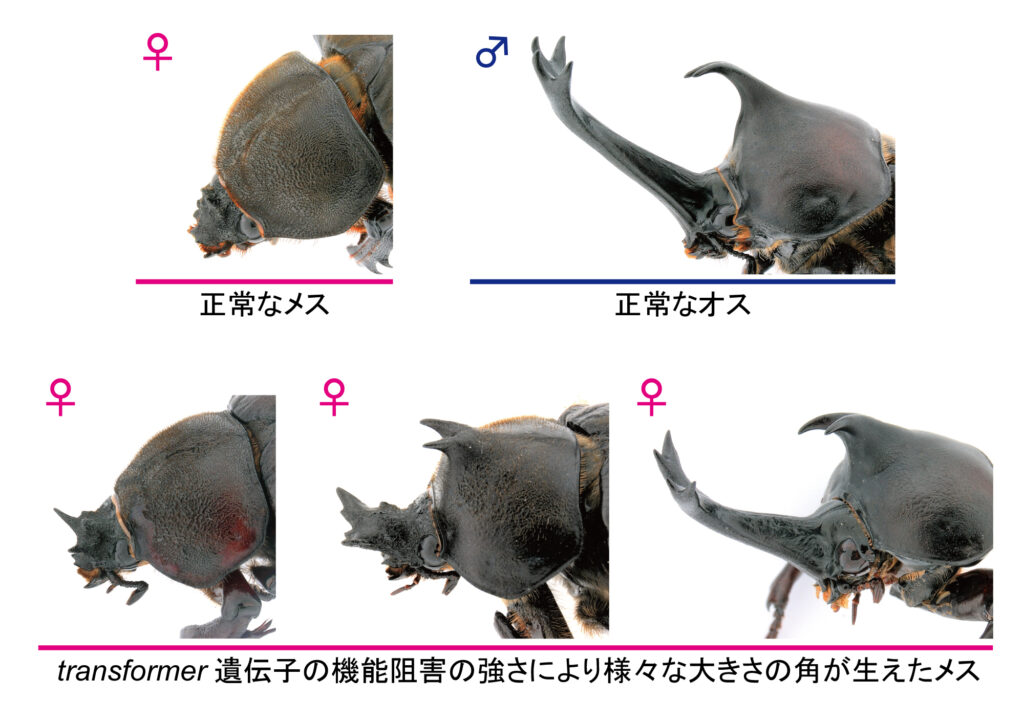

基礎生物学研究所の森田慎一研究員と新美輝幸教授らの共同研究チームは、カブトムシのメスをオスにする遺伝子を同定することで、角の性差(オスとメスの違い)が現れる時期の特定に成功しました。

カブトムシのオスは立派な角を持ちますが、その角を作るための遺伝子が働き始める時期の詳細は不明でした。今回研究チームは、土を使わずに試験管内でカブトムシ幼虫を観察する方法を確立し、角形成に重要な前蛹と呼ばれる時期に見られる特徴的な行動として「首振り行動」を見出しました。また、カブトムシの性を決める遺伝子transformerを特定しました(transformer遺伝子が働いた個体はメスになり、働かない個体はオスになります)。メスの幼虫において、この遺伝子の機能を完全に抑制すると、メス化が阻害されオスと同様に角が形成されます(図参照)。この現象と試験管内観察法を利用して、角が形成されると予測される前蛹期前後の様々な時期で transformer 遺伝子の機能を阻害し、角の性差が現れる時期 (メスにオスのような角がはじめて形成される時期) を特定しました。今回特定した角の性差が現れる時期は、角形成に関与する複数の遺伝子がダイナミックに働き始める時期と予測され、角形成の鍵となる遺伝子を探索する上で重要な知見をもたらすものです。

本研究は基礎生物学研究所 進化発生研究部門の森田慎一研究員と新美輝幸教授らのグループを中心として、国立遺伝学研究所の前野哲輝技術職員、基礎生物学研究所の重信秀治教授からなる共同研究チームにより実施されました。本研究成果はPLOS Geneticsに2019年4月10日付けで掲載されます。

論文タイトル: Precise staging of beetle horn formation in Trypoxylus dichotomus reveals the pleiotropic roles of doublesex depending on the spatiotemporal developmental contexts

著者: Shinichi Morita, Toshiya Ando, Akiteru Maeno, Mutsuki Mase, Takeshi Mizutani, Shuji Shigenobu, Teruyuki Niimi

DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008063

詳しくは以下のページをご覧ください。

http://www.nibb.ac.jp/press/2019/04/11.html

4月1日付で西本裕希さんがメンバーに加わりました。