各位

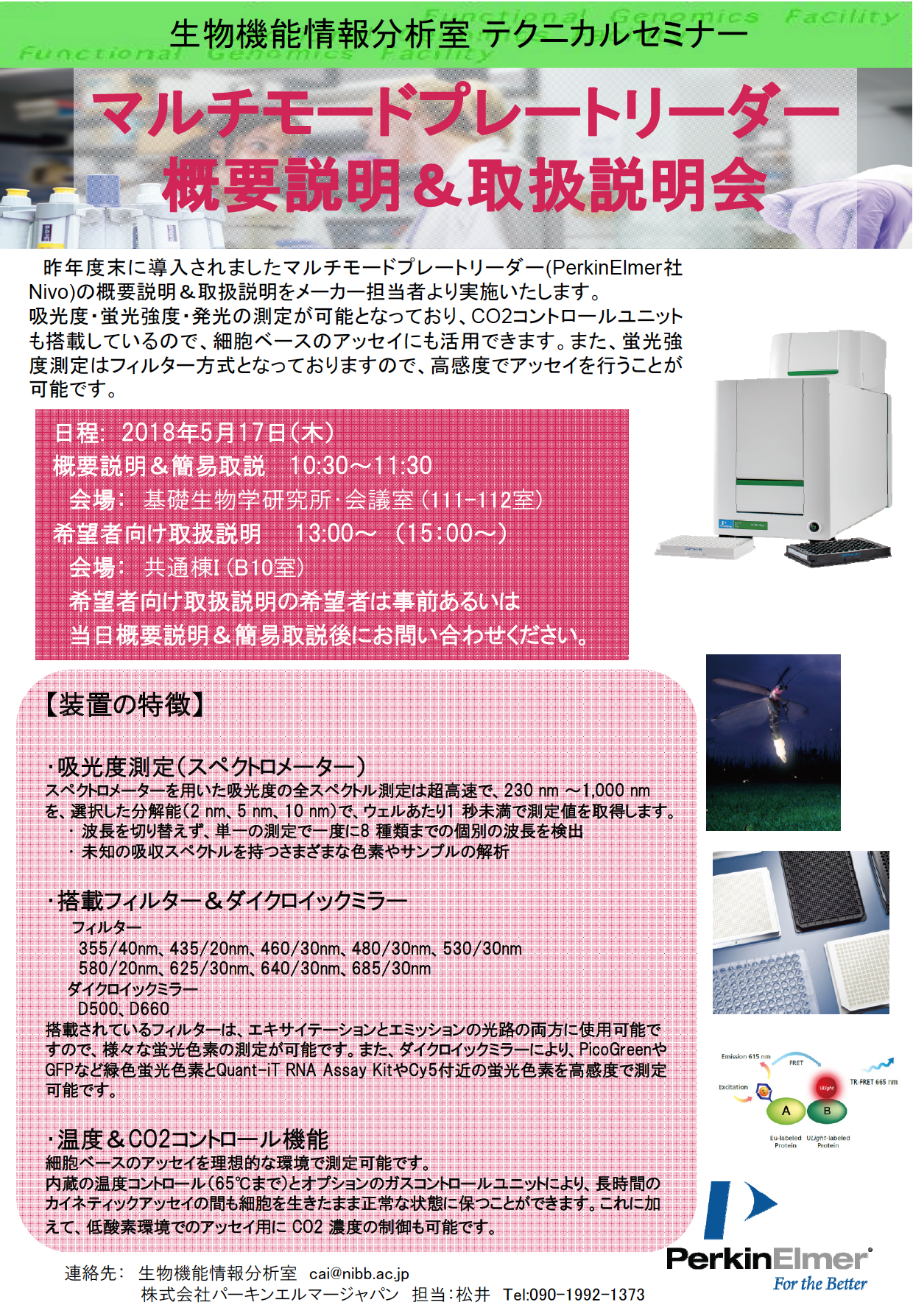

生物機能情報分析室は以下の日程で新規導入機器の機器説明テクニカルセミナーを予定しています。

日程: 2018年5月17日(木)

概要説明&簡易取説 10:30~11:30

会場: 基礎生物学研究所・会議室 (111-112室)

希望者向け取扱説明 13:00~ (15:00~)

会場: 共通棟I (B10室)

* 希望者向け取扱説明の希望者は、事前あるいは当日概要説明&簡易取説後にお問い合わせください。

詳細は添付ポスターをご覧下さい。

生物機能解析センター・生物機能情報分析室

各位

生物機能情報分析室は以下の日程で新規導入機器の機器説明テクニカルセミナーを予定しています。

日程: 2018年5月17日(木)

概要説明&簡易取説 10:30~11:30

会場: 基礎生物学研究所・会議室 (111-112室)

希望者向け取扱説明 13:00~ (15:00~)

会場: 共通棟I (B10室)

* 希望者向け取扱説明の希望者は、事前あるいは当日概要説明&簡易取説後にお問い合わせください。

詳細は添付ポスターをご覧下さい。

生物機能解析センター・生物機能情報分析室

昨日、液体窒素取扱講習会を開催しました。

基礎生物学研究所は、ゲノムインフォマティクス・トレーニングコースを開催します。

RNA-seq 入門 – NGS の基礎から de novo 解析まで –

準備編:2018 年 7 月 5 日 – 6 日

実践編:2018 年 7 月 26 日 – 27 日

詳細は下記 URL をご覧ください。サイドメニューのバナーからも同 URL へアクセス可能です。

http://www.nibb.ac.jp/gitc/2018-2nd/(申込受付中) * 申し込みは終了しました

新年度にあたって、以下のページ内容を更新しました。

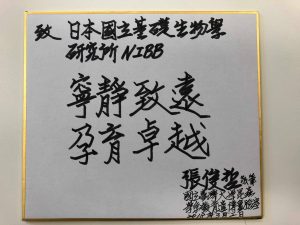

国立台湾大学でアブラムシの生殖細胞の発生を研究されている Chun-che Chang 教授が来所されました。来所にあわせてアブラムシ研究会 第6回研究集会も開催されました。https://www.nibb.ac.jp/analyins/jp/?p=4742

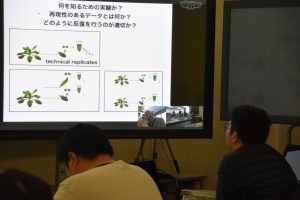

3月8-9日にゲノムインフォマティクストレーニングコース(GITC)2018 春「RNA-seq入門 – NGSの基礎から de novo 解析まで」【実践編】を開催しました。

22名の方にご参加いただきました。

社会性昆虫がもつゲノムの特徴を明らかにして,複雑な社会性の進化を理解することを目指す研究(ソシオゲノミクス)が,アリ・ハチ類やシロアリ類で急速に進んでいます。本研究会では,平成23年度より基礎生物学研究所と共同して進めてきたヤマトシロアリのゲノム解読や関連する研究の成果を報告します。さらに,様々な分類群を対象にソシオゲノミクスを展開している研究者を招聘し,今後のコミュニティー形成の場を提供します。

日時:2018年 2月28日(水)9:30-17:30

場所:基礎生物学研究所(愛知県岡崎市)

発表者:23名

オーガナイザー:前川 清人(富山大学)

お問い合わせ:0564-55-7670 (基礎生物学研究所・生物機能情報分析室・担当:牧野)

プログラム等は下記 URL をご覧ください。

URL:https://sites.google.com/view/isociogenomics2018/

国立台湾大学でアブラムシの生殖細胞の発生を研究されている、Chun-che Chang教授の来日にあわせて、アブラムシ研究会の第6回研究集会を開催いたします。

日時:2018年2月27日(火)13:30-18:15

場所:基礎生物学研究所(愛知県岡崎市)会議室

使用言語:英語

参加費:無料(夕方開催の懇親会は有料)

オーガナイザー:重信秀治(基生研)

お問い合わせ:

日本アブラムシ研究会事務局

jsabadmin ‘AT MARK’ googlegroups.com

( ‘at mark’ を @ に変換して下さい)

詳しくは下記 URL をご覧ください。

URL:https://sites.google.com/view/jsab2018nibb/

2月22-23日にゲノムインフォマティクストレーニングコース(GITC)2018 春「RNA-seq入門 – NGSの基礎から de novo 解析まで」【準備編】を開催しました。

22名の方にご参加いただきました。来週末には【実践編】を開催します。

山岡尚平 京都大学生命科学研究科助教、河内孝之 同教授らの研究グループとの共同利用研究の成果が発表されました。

われわれ基生研・生物機能情報分析室のNGSチーム(山口勝司、重信秀治、浅尾弘世、若月幸子)は、bonobo変異の原因遺伝子の同定に大きく貢献しました。T-DNA挿入サイトを全ゲノムリシーケンシングで検出するために、次世代シーケンス用ライブラリ作製や、バイオインフォマティクスに独自の工夫を凝らしました。

植物の生殖細胞をつくる鍵因子を発見

~花粉の精細胞をつくる仕組みは花の咲かないコケ植物に起源があった~

京都大学

自然科学研究機構 基礎生物学研究所

山岡尚平 京都大学生命科学研究科助教、河内孝之 同教授らの研究グループは、基礎生物学研究所(重信秀治特任准教授チーム)と共同で、植物の生殖細胞をつくるための鍵となる遺伝子を発見しました。まず、陸上植物の祖先的特徴をもつゼニゴケにおいて、突然変異体をもとに生殖器をつくる遺伝子を同定しました。そして、シロイヌナズナでその相同遺伝子の機能を調べた結果、花粉の精細胞(動物の精子に相当)をつくるうえで必須の役割をもつことがわかりました。これは植物の生殖細胞の形成メカニズムを明らかにする成果です。

花を咲かせる植物は、受粉することで種子をつくり、子孫を残します。これは、花粉の中で作られる「精細胞」が、雌しべの中の卵と受精することで起こります。しかし、精細胞をつくる分子メカニズムは、多くの部分が未解明のままになっています。

ゼニゴケは、卵と精子を特有の生殖器(造卵器と造精器)の中につくって受精を行います。今回の研究では、BONOBOと名付けた転写因子が、ゼニゴケにおいて生殖器をつくる過程をコントロールしていることを明らかにしました。BONOBOはほぼすべての陸上植物にあって遺伝子ファミリーを構成していました。さらにシロイヌナズナのBONOBO相同遺伝子の解析を進めたところ、花粉の精細胞をつくるのに必要であることを突き止めました。これらのことから、BONOBOファミリーは陸上植物の生殖細胞をつくるために必要不可欠であることがわかりました(図1)。一見まったく違うようにみえる花粉の精細胞とコケ植物の生殖器は、類似の分子メカニズムを使ってつくられており、BONOBOは、約4億5千万年前に陸上植物が誕生したときから受け継がれてきた、陸上植物の生殖細胞形成の鍵となる遺伝子である、と考えられます。

この成果は、1月26日に米国の学術誌Current Biologyオンライン版に掲載されました。

論文タイトル:Generative Cell Specification Requires Transcription Factors Evolutionarily Conserved in Land Plants

著者:Yamaoka, S., Nishihama, R., Yoshitake, Y., Ishida, S., Inoue, K., Saito, M., Okahashi, K., Bao, H., Nishida, H., Yamaguchi, K., Shigenobu, S., Ishizaki, K., Yamato, K.T., Kohchi, T.

著者所属:京都大学・大学院生命科学研究科、基礎生物学研究所、神戸大学・大学院理学研究科、近畿大学・生物理工学部

DOI: 10.1016/j.cub.2017.12.053

詳しくは以下のページをご覧ください。

http://www.nibb.ac.jp/press/2018/01/26.html