計画研究班

A01 極性の再構築におけるRLDの構成生物学的機能解析

西村 岳志 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 植物環境応答研究部門 助教

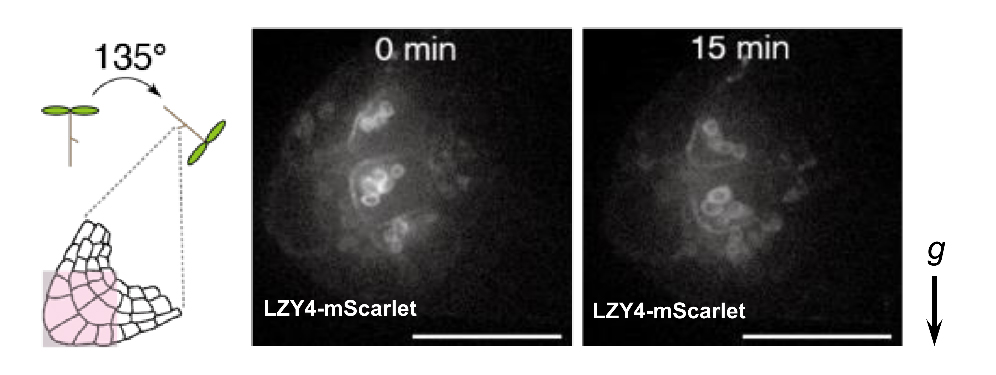

重力などの環境刺激により極性の再構築を導く分子メカニズムを解明する

動物や植物では、細胞の形や機能を様々に調節し、器官や組織などを適切に作り上げています。器官や組織によって細胞の形や大きさは様々だが、それら形や大きさはどの様に決められているのだろうか?そこでは“細胞極性”が重要な役割を果たすと考えられていて、その謎を解き明かすためのキーワードとなっています。西村班(A01)では、細胞がどの様にして極性を獲得するか? また、重力などの環境刺激を受け、細胞極性がどの様に細胞極性を調節するか? を明らかにするための研究を展開します。

A02 緩やかな細胞極性が組織・器官を形成するしくみの解析

楢本 悟史 北海道大学 理学研究院 准教授

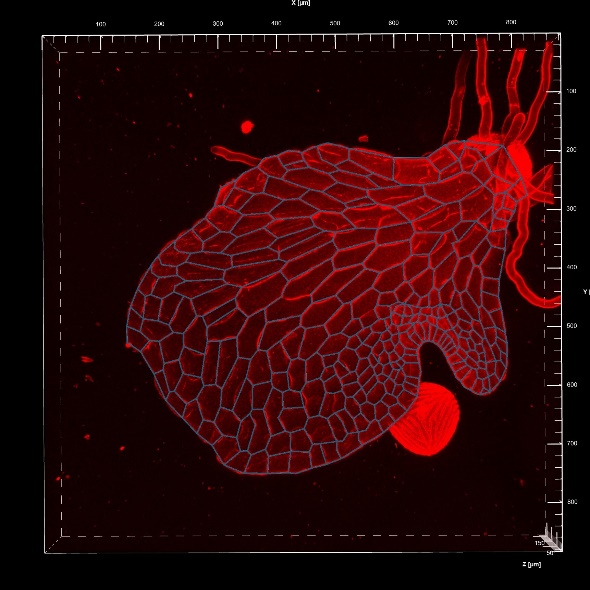

ばらつきのある細胞極性が、組織・器官における体軸形成を導出するしくみを解明する

生体組織・器官にみられる複雑なパターンを形成するうえでは、細胞単位での極性の構築が不可欠です。この過程では、個々の細胞極性の総和にとどまらない、創発的な相互作用より体軸が形成されます。本研究班では、個々のばらつきのある細胞極性の集まりが、厳密な組織レベルへの極性、すなわち体軸へ変換されるしくみを明らかにすることを目指します。リチャードミズワラビ前葉体やゼニゴケ葉状体が体軸を構築する過程を主な対象として、発生生物学的解析を行います。細胞極性や、細胞のジオメトリなどについてイメージング解析を行うとともに、細胞力学的特性の寄与を考慮に入れた解析を行います。また、他班と連携し、体軸を導出する発生理論の構築を目指します。

A03 in vitro 受精系を用いた発生プログラムの基盤解明

木下 温子 東京都立大学大学院 理学研究科 生命科学専攻 助教

「植物の人工受精」を用いて、細胞レベルの極性や細胞間の極性の相互作用を検証する

多細胞生物の形態形成は,雌雄配偶子の融合によって生じた単一の受精卵を出発点として開始します。被子植物では,受精および胚発生の過程は組織の深部で母体組織と相互作用しながら進行するため,その観察や解析が困難でした。本研究班では,単離した卵細胞と精細胞を電気的に融合するイネin vitro受精系と受精卵培養技術を用い、本来組織内部で進行する胚発生を追跡することで,多細胞化の過程で細胞が極性を獲得し組織形成へと至る仕組みの解明を目指します。本実験系では,母体組織由来の外因性因子や力学的作用の影響を排除できるため,受精卵の内在性因子に起因する自律的な極性形成メカニズムの解明に寄与できると期待されます。また,他の研究班と連携し,隣接する細胞間の極性情報・相関の定量イメージング解析を行い,階層間をつなぐ複雑な極性化の理解を目指します。

A04 野外環境における多細胞藻類の形態的可塑性の定量解析と理論構築

北沢 美帆 大阪大学 全学教育推進機構 講師

多細胞藻類にみられる形態の柔軟性を発生から解き明かす

陸上植物と同様に岩などの基質に固着して生育する多細胞藻類は、水質や水流の強さ、水深といった環境に応じて柔軟に形を変えることが知られています。一方で、同じ場所・発生ステージであっても形が違う例も多くみられ、確率的なゆらぎの存在が示唆されます。本研究班では、海洋酸性化との関係で急速に注目を集めている紅藻サンゴモ類を用い、環境とマクロな形態、形の多様性と細胞配向の変化の関係について定量的解析を行います。さらに、細胞の配向に基づいた数理モデルを構築し、確率性と環境による可塑性の二つの視点から形の柔軟性の理解を深めます。

評価委員兼アドバイザー

西谷 和彦 神奈川大学 理学部 理学科 教授

Richard Smith マックスプランク植物育種学研究所 教授

お問い合わせ

領域代表者:北沢 美帆

大阪大学 全学教育推進機構 講師

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1

kitazawa.m.celas☆osaka-u.ac.jp(☆を@に置き換えてください)