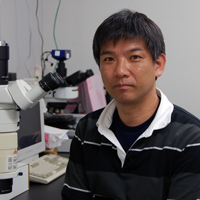

藤森 俊彦

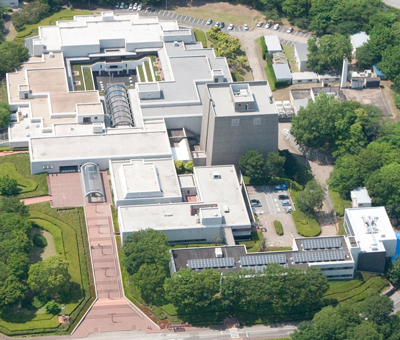

自然科学研究機構 基礎生物学研究所 教授

トークの概要高校生の頃に、大学の理学部に入り研究者になろうと考えていました。「緩やかな専門化」の教育方針の下、どうしたものか迷っている時に生物の形の不思議さに気づき、動物の体がどのようにできるかを考える発生生物学の研究の世界に入りこみました。哺乳類の卵からどうやって様々な種類の細胞ができて、体の形が作り出されるかを理解するのが目標です。研究者としての仕事の醍醐味と、発生生物学の面白さを伝えたいと考えています。

プロフィール長野県出身。松本深志高等学校卒業。京都大学理学部に進学し、1994年 京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。1995年 米国ハーバード大学研究員、1997年 大阪大学細胞生体工学センター助手、1998年 京都大学大学院医学研究科助手を経て、2008年より基礎生物学研究所教授。