《 基礎生物学研究所要覧 》統合バイオサイエンスセンター

|

| DEPARTMENT OF BIOENVIRONMENTAL RESEARCH I |

|

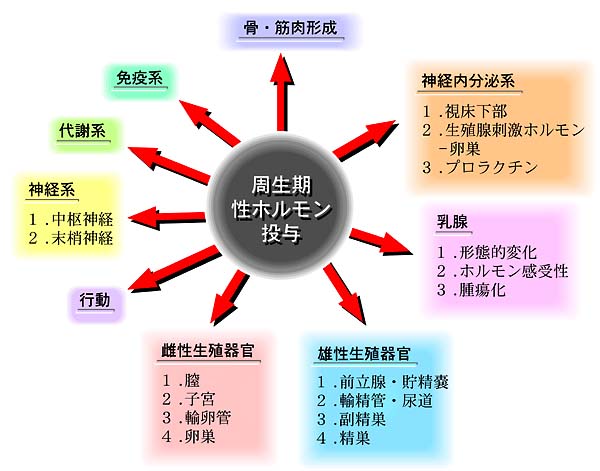

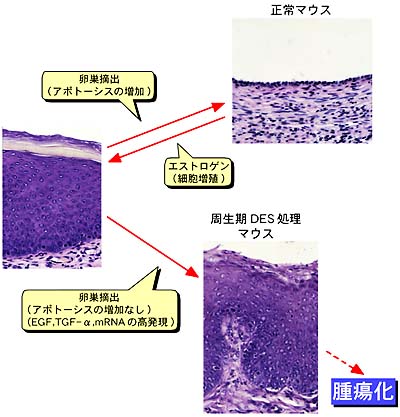

図1.周生期の性ホルモン投与によって誘起される変化 哺乳動物では,特に出生前後(周生期)の臨界期(窓)にホルモンやホルモン関連物質の影響を受けやすく,生殖器官などに恒久的な分子的変化が誘起されることが知られている。例えば,子宮や膣の細胞分裂・分化は女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロンによって調節されており,周生期に性ホルモンを投与された雌マウスの膣や子宮には前ガン病変が誘起され,若い女性の膣明細胞腫の発生は胎児期の合成エストロゲン(DES)曝露が原因であることが1970年に明らかにされている。さらに周生期の性ホルモンや抗ホルモンの投与の影響は生殖器官にとどまらず,免疫系,中枢神経系,代謝系,行動など非生殖系の異常も誘起されることが知られている。このような生体に対して多様な影響を及ぼすホルモンやホルモン作用を示す化学物質の生体への作用機構を明らかにし,ホルモン感受性の高い臨界期について分子レベルで解明することを目的としている。 1.生殖器官への不可逆的な影響出生時のマウスの生殖器系の発達はヒトの妊娠3−4ヶ月の胎児の生殖器系の発達段階と相同であることから,周生期のマウスは,ヒトでの胎児曝露のモデルとなりうる。出生直後のマウスへエストロゲンやアンドロゲンを投与すると,本来のエストロゲンに対する反応性を失い,不可逆的な膣上皮の角質化・腫瘍化,子宮の形成不全・扁平上皮化・腫瘍,輸卵管腫瘍,多卵性卵胞・多核卵,不妊などが誘起される。これらの組織ではガン原遺伝子(c-jun,c-fos) mRNAが発現し,細胞分裂率が高く,EGFとc-Fosの増加がみられており,加齢とともに膣上皮のエストロゲン非依存性の恒久的な細胞増殖から前ガン病変へと移行する。これらの変化については遺伝子レベルでも解析が進みつつあり,エストロゲンにより形態形成遺伝子のHoxa-10とWnt7aの発現低下が起こることも明らかになってきている。さらに,このような膣上皮のエストロゲン非依存的な細胞増殖,角質化誘起の分子機構を解析する目的で,ディファレンシャルディスプレイ法を用いて不可逆化に関与する新規遺伝子の探索を行っている。これまでに,不可逆化した膣に特異的に発現しているいくつかの遺伝子のクローニングに成功しており,その遺伝子の発現と機能について解析を行っている。こうした遺伝子の一つは,卵巣除去によりエストロゲンの影響がなくなると急速に発現が減少するが,不可逆化したマウスではその制御が狂い,恒常的な発現が誘発されることが明らかになってきている。またその特異的な発現から,上皮の角質化に関連していることが予想され,現在その機能解析を進めている。これらの解析は,ホルモン投与による不可逆化誘起の機構解析に繋がるものと期待される。 2.内分泌かく乱物質の作用機序の解明内分泌かく乱物質の作用機序を明らかにするためのアプローチの一つとして,遺伝子発現のレベルからの解明を行っている。本来のステロイドホルモン受容体は転写因子であることから,エストロゲンや内分泌かく乱物質が転写に及ぼす影響を解析することにより,その機能的な共通性と特異性を見出そうとしている。DNAマイクロアレイを用いて約1万の遺伝子の発現状態を解析することにより,エストロゲンや内分泌かく乱物質が遺伝子発現に及ぼす影響を明らかにしている。これらの比較により,エストロゲン本来の遺伝子発現パターンと内分泌かく乱物質による遺伝子発現パターンが異なっていることを明らかにしてきており,こうした遺伝子の機能を解明していくことにより,内分泌かく乱物質の広範な影響について明らかにしていく。

3.両生類および魚類への影響発生中の胚に対するエストロゲンの影響はアフリカツメガエル,海産メダカのマミチョグやゼブラフィッシュで,骨形成の異常や性分化の異常として見いだされている。これらの動物では,エストロゲン受容体は胚にも存在し,エストロゲン様物質の影響を受ける可能性がある。エストロゲンおよびエストロゲン様物質の作用機構を解析するために,エストロゲン受容体,エストロゲン応答遺伝子のクローニングが不可欠であり,現在遺伝子の解析をすすめている。また,アマガエルでは腹側皮膚からの水分吸収をエストロゲン様物質が抑制していることを見いだしており,両生類および魚類を用いて環境中に放出されている化学物質の野生動物の生理機能への影響を明らかにすることも目指している。 4.受容体の探索内分泌かく乱物質が全てホルモン受容体に結合して作用する明確な証拠はなく,むしろそれぞれ固有の生殖毒性や発ガン性などが報告されていることは,各々の化学物質の標的である生体分子も固有である可能性がある。そこで化学物質からのアプローチとして,化学物質の本来の標的である生体分子を明らかにする取り組みも行っている。内分泌かく乱物質の直接の標的を同定し,その遺伝子を明らかにし機能について解析を行うことにより,単なるエストロゲン受容体への結合だけでは説明しきれない多様な影響について分子レベルで解明できるものと期待している。 参考文献

|

| Copyright(C) National Institute for Basic Biology (webmaster@nibb.ac.jp) | ||